Метаданни

Данни

- Включено в книгата

- Оригинално заглавие

- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)

- Превод от руски

- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 5,8 (× 47 гласа)

- Вашата оценка:

Информация

- Сканиране, разпознаване и корекция

- automation (2011 г.)

- Допълнителна корекция

- NomaD (2011 г.)

Издание:

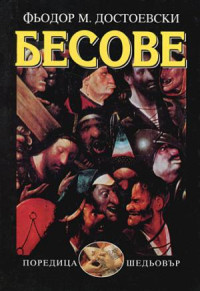

Фьодор Достоевски. Бесове

Превод от руски: Венцел Райчев

Редактор: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректор: Валерия Симеонова

На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош

Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5

Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.

Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“

„Абагар“ АД — Велико Търново

ISBN: 954-9559-04-1

История

- — Добавяне

Метаданни

Данни

- Година

- 1870–1871 (Обществено достояние)

- Език

- руски

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 6 (× 1 глас)

- Вашата оценка:

Информация

- Източник

- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990

История

- — Добавяне

Глава седма

Последното странстване на Степан Трофимович

I

Сигурен съм, че Степан Трофимович много се е страхувал, усещайки, че наближава времето да предприеме безумното си начинание. Сигурен съм, че много е страдал от тоя си страх, особено в самото навечерие, в оная ужасна нощ. По-късно Настася разказваше, че си легнал доста късно и заспал. Но това нищо не доказва; разправят, че осъдените на смърт спели много дълбоко и в навечерието на екзекуцията. Вярно, че беше тръгнал след разсъмване, по светло, когато нервните хора винаги живват малко (а оня майор, роднината на Виргински, разправяше, че дори преставал да вярва в бога, като минела нощта), но съм сигурен, че винаги когато си е представял тази картина — съвсем сам на големия път и в такова положение, е изтръпвал от ужас. Разбира се, отчаяната му решителност първоначално е посмекчила силата на страшното усещане за самотата, в която се бе озовал внезапно, напускайки своята Stasie[1] и полога, в който седеше от двайсет години. Но все едно — дори да си е давал най-ясна сметка за всички ужасии, които го чакаха, пак би тръгнал, пак би поел по големия път. Това му звучеше някак много гордо и затова независимо от всичко беше възхитен. О, да, той би могъл да приеме разкошните условия на Варвара Петровна и да живурка по нейно благоволение „comme un[2] най-обикновен хрантутник“. Но не бе приел милостинята й, не бе останал. Напротив, той я напуска и „вдига знамето на великата идея“, и тръгва да умира за това знаме нейде по големия път! Тъй трябва да му е изглеждала тая негова постъпка.

Неведнъж съм си мислил и по друг един въпрос: защо беше тръгнал пеша, а не бе наел някакъв превоз? Отначало си го обяснявах с пълната му непрактичност, поради петдесетгодишното му готованство, и с някакви фантасмагории, породени от силното вълнение. Струваше ми се, че самата мисъл за някакви коне, за някаква си таратайка (пък дори и да не е таратайка) му се е видяла твърде прозаична. Напротив, един пилигрим, та дори когато е с чадър, изглежда къде по-елегантно и в това има нещо и отмъстително, и любовно. Сега обаче, когато всичко е свършено, мисля, че обяснението е много по-просто: първо, боял се е да наеме какъвто и да е превоз, защото Варвара Петровна би могла да научи и да го задържи насила, — тя сигурно би го направила, а той сигурно щеше да се подчини и тогава — прощавай навеки, велика идея! Второ, за да наеме някакъв превоз, човек би трябвало да знае най-малкото къде отива. Но в онзи момент именно това най-много го е карало да страда — наистина не е бил в състояние да определи и назове което и да било място. Защото в момента, когато би избрал някой град, цялото му начинание щеше да се превърне в собствените му очи в нещо нелепо и невъзможно — и той много добре го е знаел. Тъй де, какво ще прави тъкмо в тоя град и защо именно този, а не някой друг? Ce marechand[3] ли ще търси? Но кой е този marechand? И тук изплуваше вторият, вече най-страшният въпрос. Всъщност за него нямаше нищо по-страшно от митичния marechand, по чиито дири тъй внезапно и слепешката се бе впуснал, всъщност най-много от всичко го беше страх да не би наистина да го намери. Не, по-добре просто да върви, просто да излезе на големия път и да поеме по него, без да мисли за нищо, поне докато може да не мисли за нищо. Големият път е нещо много-много дълго, нещо, на което не му се вижда краят — също като човешкия живот, също като човешката мечта. Големият път е идея. А каква идея е файтонът? Файтонът е край на идеята… Vive la grande de route[4], пък каквото даде господ!

След неочакваната му среща с Лиза, която вече описах, той в още по-голям захлас продължи напред. Големият път минаваше на половин верста от Скворешники и странно — отначало дори не беше забелязал как е излязъл на него. В момента му бе просто невъзможно да разсъждава или поне що-годе ясно да съзнава каквото и да било. Ситният дъжд ту спираше, ту започваше отново, но той не го забелязваше. Не забеляза даже, че бе преметнал чантата през рамо и че така му беше станало по-леко. Изминал беше по тоя начин сигурно верста или верста и половина, когато изведнъж се спря и се огледа. Старият черен, изровен от коловозите път, с бели върби по края, се точеше отпред като безкрайна нишка; отдясно — гола равнина, стърнища; отляво — нисък храсталак, а отвъд него горичка. А нейде в далечината — едва забележима чертичка на отиващите малко косо железопътни релси и над нея пушекът на някакъв влак; но шумът на влака вече не се чуваше. На Степан Трофимович му стана малко чоглаво, но само за момент. И въздъхвайки съвсем безпредметно, постави чантата си до една върба и седна да почива. Сядайки, усети, че го побиват тръпки, и се загърна с шала; тутакси усети и дъжда и разтвори над главата си чадъра. В главата му с трескава бързина се редяха различни образи. „Lise, Lise — мислеше той, — а с нея и ce Maurice…[5] Странни хора… Какъв ли е тоя пожар, и за какво говореха, и какви ли са тия убити?… Stasie сигурно още не е разбрала и още ме чака с кафето… На карти ли? Нима съм залагал живи хора на карти? Хм… у нас в Русия по време на тъй нареченото крепостно право… Ох, боже мой, ами Федка?“

Изведнъж ужасно се изплаши и взе да се оглежда: „Ами ако тоя Федка сега дебне зад някой храст; нали разправят, че шайката му върлувала по големия път? О, боже, ами тогава… Тогава ще му кажа цялата истина, че съм виновен… Че лично аз десет години съм страдал за него — повече, отколкото той през войниклъка, и… ще му дам портмонето си. Хм, j’ai en tout quarante roubles; il prendra les roubles et il me tuera de même.“[6]

От страх, кой знае защо, затвори чадъра и го сложи до себе си. В далечината, по пътя откъм града, се зададе някаква каруца и той впери тревожен поглед нататък.

„Grâce à Dieu[7], каруца и се движи бавно — значи не е опасно. Тия слабосилни тукашни кончета… Винаги съм изтъквал значението на породата… Впрочем не аз. Пьотър Илич изтъкваше в клуба значението на породата, а пък аз тогава го вкарах на пики, et puis[8]… но какво е това там отзад… в каруцата май седи жена. Селянин и селянка — cela commence à être rassurant[9]. Жената е отзад, а той отпред — c’est très rassurant[10]. А зад каруцата върви вързана за рогата крава, c’est rassurant au plus haut degré.“[11]

Каруцата се изравни с него — беше яка, добре потегната селска каруца. Селянката седеше върху здраво натъпкан чувал, а селянинът — отпред, провесил крака откъм страната на Степан Трофимович. Отзад наистина се мъкнеше някаква вързана за рогата рижава крава. Селянинът и селянката с опулени очи гледаха Степан Трофимович, Степан Трофимович ги гледаше по същия начин, но когато го задминаха и се отдалечиха на двайсетина крачки, той чевръсто стана и забърза подире им. Много естествено, близо до каруцата се чувстваше по-сигурен и по-спокоен, но след като я догони, отново моментално забрави всичко и пак се унесе в накъсаните си мисли и представи. Крачеше напред и то се знае, не подозираше, че в тоя момент представлява за селянина и селянката най-загадъчното и най-интересното нещо, което изобщо може да се срещне по големия път.

— Не го вземайте за докачение, ваша милост, дето ще питам, ама що за човек сте вие? — не се стърпя най-сетне селянката, когато Степан Трофимович случайно и просто от разсеяност я беше погледнал. Беше около двайсет и седем годишно, яко женче, румено, чернооко и ласкаво усмихнато, зад червените му устни блестяха хубави бели зъби.

— Вие… мен ли питате? — някак натъжен се учуди Степан Трофимович.

— Гаче по търговската част си пада — самоуверено каза селянинът. Беше едър, четирийсетгодишен мъж с широко умно лице и голяма рижа брада.

— Не, не съм по търговската част, аз… аз… moi c’est autre chose[12] — отби как да е въпроса Степан Трофимович и за всеки случай поизостана назад, тъй че сега вървеше редом с кравата.

— От господата, ще рече — реши селянинът, чувайки чуждата реч, и дръпна юздите.

— И ние това си викаме, на разходка трябва да сте излезли, а? — продължаваше да любопитства младата жена.

— Извинете… мен ли питате?

— Щото понякога изпадат и чужденци, по железницата идат, пък и ботушите ви не са май тъдявашни…

— Военни ботуши — важно и самодоволно се намеси селянинът.

— Не, аз не че съм военен, ами…

„Ама че любопитно женче — ядосваше се на ума си Степан Трофимович, — виж ги ти как ме разглеждат само… mais enfin…[13] Най-странното е, че се чувствам сякаш виновен пред тях, а ни най-малко не съм виновен.“

Селянинът и селянката си пошушнаха нещо.

— Ние, ваша милост, може да ви откараме донейде, стига да искате, значи.

Степан Трофимович изведнъж се разбърза.

— Да, да, драги, с огромно удоволствие, защото много се изморих, само че как ще се кача?

„Чудна работа — помисли си той, — толкова време вървя с тая крава и наум да не ми дойде да ги помоля да ме качат… В тоя реален живот наистина има нещо характерно…“

Селянинът обаче все още не спираше коня.

— А вие като закъде, например? — осведоми се той малко недоверчиво.

Степан Трофимович не го разбра веднага.

— Ще рече, в Хатово?

— Хатово ли? Не, не точно в Хатово… И да ви кажа, не съм дотолкова запознат, макар да съм чувал.

— Село Хатово, село, има-няма на десет версти оттук се пада.

— Село? C’est charmant[14], да, да, познато ми звучи… — Степан Трофимович продължаваше да крачи, а селяните все още не го качваха. И изведнъж го озари просто гениална догадка:

— Извинете, но вие да не би да ме смятате за… Моля ви се, аз си нося паспорта, аз съм професор, сиреч, ако щете, учител… но главен. Най-главният учител. Oui, c’est comme са qu’on peut traduire[15]. Аз много бих искал да се кача и… и ще ви купя цяла бутилка водка.

— Половин рубла, господине, пътят е тежък.

— Щото и ние да сме доволни, ваша милост — обади се селянката.

— Половин рубла? Хубаво, половин рубла да бъде. C’est encore mieux, j’ai en tout quarante roubles, mais…[16]

Селянинът спря, с общи усилия качиха Степан Трофимович в каруцата и го настаниха на чувала до селянката. Вихрените мисли и спомени не го напущаха. От време на време с учудване усещаше, че е някак ужасно разсеян и мислите му се мешат. Това съзнание за болезнено безсилие на ума му го измъчваше, ставаше му дори обидно.

— Тая крава… защо е така отзад? — попита той внезапно жената.

— Ама че питате, ваша милост, гаче не сте виждали — разсмя се жената.

— В града я купихме — намеси се селянинът, — добитъкът ни всичкият, речи, измря още пролетес; мор. Де що имаше добитък, всичкият изпука, половината, речи, не остана, па ти си троши главата!

И пак плесна с камшика затъналото в коловоза конче.

— Да, това се случва в Русия… и въобще, ние, русите… тъй де, случва се — не завърши Степан Трофимович.

— Че щом сте учител, що щете в Хатово? Или ще продължите нататък?

— Не, не че ще продължа… C’est-à-dire[17] отивам при един търговец.

— Ще рече, в Спасов?

— Да, да, именно в Спасов. Впрочем, без значение.

— Щом сте за Спасов, с тия вашите ботушенца седмица има да тепате — засмя се селянката.

— Да, да, но и това е без значение, mes amies[18], все едно — нетърпеливо прекъсна разговора Степан Трофимович.

„Ужасно любопитен народ; жената впрочем говори по-правилно от него и съм забелязал, че след деветнайсети февруари говорът им се е променил малко и… какво им влиза в работата за Спасов ли съм, или не съм за Спасов? Нали си плащам… какво са ме заврънкали?“

— Щом сте за Спасов, ще рече с парахода — не млъкваше селянинът.

— Дума да няма — намеси се въодушевено жената, — хванеш ли с коне край брега, има-няма трийсет версти ще върти човек.

— Четирийсет ще дойдат.

— Утре заран в два ще хванете парахода — в Устиево — заключи жената. Но Степан Трофимович упорито замълча. Замълчаха и разпитвачите му. Селянинът пошибваше кончето; от време на време си разменяха по някоя и друга дума с жената. Степан Трофимович задряма. И ужасно се учуди, когато селянката със смях го беше разбутала и изведнъж се видя в едно доста голямо село пред входа на някаква средно голяма къща — с три прозореца.

— Подремнахте ли си, ваша милост?

— Какво стана? Къде съм? Аха, да! Добре, добре… все едно — въздъхна Степан Трофимович и слезе от каруцата.

С тъга се огледа наоколо — този селски пейзаж му изглеждаше много странен и някак извънредно чужд.

— Я гледай как щях да забравя да платя! — сепна се той изведнъж и някак смутено взе да бърка, види се, беше го вече страх да се дели от тях.

— Вътре ще се оправим. Заповядайте — покани го селянинът.

— Тук е хубаво — ободряваше го жената.

Степан Трофимович се изкачи на паянтовата площадка пред входа.

„Сън ли е това“ — прошепна си той с някакво плахо недоумение, но влезе в къщата. „Elle l’a voulu“[19] — тая мисъл го прободе право в сърцето и отново забрави всичко, дори че беше влязъл в къщата.

Беше светла, доста чистичка селска къща с две стаи и три прозореца откъм фасадата; и не че беше хан, а просто спирка, където познатите пътници бяха свикнали да се отбиват. Степан Трофимович влезе, забрави да поздрави и без всякакви церемонии седна и се замисли. След трите часа път в дъжда по тялото му постепенно взе да се разлива крайно приятното усещане, че се стопля. Дори острите тръпки, които почнаха да лазят по гърба му — с по-нервните хора, като минават от студено на топло, винаги е така, особено когато ги е втресло, — му доставяха някакво странно приятно усещане. Вдигна глава, носът му беше доловил вкусната миризма на горещите блини, които домакинята майстореше на огъня. Усмихвайки се с детска усмивка, надникна в тигана и изведнъж забърбори:

— Какво е това? Блинчета? Mais… c’est charmant.[20]

— Ще похапнете ли, ваша милост? — тутакси предложи учтивата домакиня.

— Ще похапна, именно ще похапна и… бих ви помолил и за чай — оживи се Степан Трофимович.

— Да стъкмим самоварчето? Готово, ваша милост, само да кажете.

Появи се голяма чиния на едри сини шарки, пълна с блинчета — прочутите селски блинчета: тънки, от пшенично и ръжено брашно, полети с разтопено прясно масло, най-вкусните блинчета. Степан Трофимович ги опита с истинско удоволствие.

— Браво, много сочни, много вкусни! Сега да имаше и un doigt d’eau de vie.[21]

— Да не би за водчица да споменахте, ваша милост?

— Именно, именно, съвсем малко, un tout petit rien.[22]

— За пет копейки, ще рече.

— За пет — за пет; за пет — за пет, un tout petit rien — с блажена усмивка кимаше Степан Трофимович.

Помолете някой от простолюдието да ви свърши нещо и ако може и поиска, той ще ви услужи старателно и радушно; помолете го обаче да иде за водка — и обикновеното спокойно радушие внезапно се превръща в някаква припряна, радостна услужливост, почти в роднински грижи за вас. Онзи, който отива за водката, макар и да знае, че е само за вас, че той няма да пие, предварително го знае, все едно че изпитва някаква частица от предстоящото ви удоволствие… След не повече от три-четири минути (кръчмата беше на две крачки) на масата пред Степан Трофимович стоеше четвъртинка водка и голяма зеленикава чаша.

— И всичко това за мене! — крайно се изненада той. — Винаги съм имал у дома водка, но никога не съм знаел, че е толкова много за пет копейки.

Напълни чашата, стана и с известна тържественост прекоси стаята до срещуположния ъгъл, където се беше разположила доскорошната му спътничка, чернооката селянка, която толкова го беше отегчила по пътя с въпросите си. Селянката се сконфузи и взе уж да отказва, но като направи всичко, което го изискваше приличието, накрая стана и учтиво, на три глътки, както пият жените, изпи водката и правейки общоприетата в тоя случай страдалческа физиономия, върна чашката и се поклони на Степан Трофимович. Той важно й отвърна на поклона и се върна на масата, дори малко нещо поизпъчен.

Всичко това го беше направил по някакво внезапно вдъхновение — секунда преди наум не му минаваше, че ще тръгне да черпи селянката.

„До съвършенство, до съвършенство умея да се отнасям с народа; винаги съм им го казвал“ — самодоволно мислеше той, наливайки останалата водка. Макар и да беше по-малко от чаша, но по тялото му се разля животворна топлина и дори малко му се замая главата.

„Je suis malade tout à fait, mais ce n’est pas trop mauvais d’être malade.“[23]

— Не бихте ли желали да си купите? — раздаде се някъде съвсем отблизо тих женски глас.

Степан Трофимович вдигна очи и за своя изненада видя пред себе си една около трийсетгодишна дама — une dame et elle en avait l’air[24] — с много скромна външност, облечена по градски с тъмна рокля и голяма сива кърпа на раменете. В лицето й имаше нещо приветливо, което веднага хареса на Степан Трофимович. Изглежда, е била тук още преди пристигането му, защото нещата й стояха на пейката, където Степан Трофимович се беше разположил — сега изведнъж си спомни, че тази чанта и неголямата мушамена торба бяха привлекли вниманието му още на влизане. Тъкмо от тая торба беше извадила две красиво подвързани, с релефен кръст на корицата книжки и сега ги предлагаше на Степан Трофимович.

— Eh… mais je crois que c’est l’Evangile[25]; с най-голямо удоволствие… А, сега разбирам. Vous êtes ce qu’on appelle[26] пътуваща книжарка; да, неведнъж съм го срещал в книгите… Колко? Половин рубла?

— По трийсет и пет копейки — отвърна пътуващата книжарка.

— С най-голямо удоволствие. Je n’ai rien contre l’Evangile, et…[27] Отдавна исках да го препрочета…

Мина му през ума, че не е чел Евангелието най-малкото от трийсет години и само преди седем години си го бе поприпомнил по Ренановия „Vie de Jésus“[28]. И тъй като нямаше дребни, измъкна четирите си банкноти по десет рубли — всичко, с което разполагаше. Домакинята отиде да развали и чак тогава и той се огледа и забеляза, че стаята се е понапълнила и че всички отдавна го наблюдават и като че ли говорят за него. Говореха също за пожара в града — най-вече говореше селянинът с каруцата и кравата, тъй като току-що се бе върнал оттам. Говореха за подпалвачите, за работниците от фабриката на братя Шпигулини.

„Гледай го ти; зъб не обели за пожара, докато пътувахме, за какво ли не говори“ — мина му през ума на Степан Трофимович.

— Господи боже, Степан Трофимович, вие ли сте, ваша милост? Ако пък съм се надявал вас да срещна!… Ама вие май не ме познахте, а? — възкликна внезапно един възрастен човечец, който изглеждаше малко като слугите от едно време — без брада и с шинел с голям капишон отзад.

Чувайки името си, Степан Трофимович се уплаши.

— Извинете — измърмори той, — извинете, но не мога точно да си спомня…

— Забравили сте ме! Че аз съм Анисим, ваша милост, Анисим Иванов. Бях на служба у покойния господин Гаганов и чет няма колко пъти съм ви виждал с Варвара Петровна у покойната Авдотия Сергеевна. И за книжки ме е пращала у вас, и петербургски бонбони съм ви носил от нея, два пъти…

— Аха, Анисим, помня те, разбира се — усмихна се Степан Трофимович. — Тук ли живееш сега?

— Ами край Спасов, ваша милост, във В-ския манастир, при Марфа Сергеевна, сестрата на Авдотия Сергеевна, ваша милост, може да помните; дето си строши крака, като скочи от каляската на един бал. Сега тяхна милост живее, речи го, в манастира, пък аз й слугувам. А сега пък съм се наканил в града, да ида да споходя моите.

— Хубаво, хубаво.

— Много драго ми стана, ваша милост, само добро съм видял от вас — възторжено се усмихваше Анисим. — Ами вие, ваша милост, къде така сам-самичък… Май като да не е било сам-самичък да тръгвате някъде?

Степан Трофимович изплашено го погледна.

— Да не би пък за нашия Спасов, а?

— Да, за Спасов. Il me semble que tout le monde va a Spassof.[29]

— Да не би пък при Фьодор Матвеевич? Леле, колко ще ви се зарадва. Голямо уважение ви имаше навремето; и до ден-днешен все споменува…

— Да, да, и при Фьодор Матвеевич ще ида.

— Така, така, и аз това викам. Щото пък селянията взела да се чуди, дето ви били срещнали уж пеши да ходите? Прост народ, ваша милост, какво да ги правиш.

— Аз… такова… виж какво, Анисим, аз като англичаните, обзаложил съм се, че ще стигна пеша, и…

По челото и слепоочията му избиваше пот.

— Така, така… — с безжалостно любопитство го слушаше Анисим. Но Степан Трофимович не можеше да издържа повече. Тъй се беше сконфузил, че му идеше да стане и да излезе навън. Но в тоя момент донесоха самовара, върна се и пътуващата книжарка, която пак беше ходила някъде. И той потърси спасение, предлагайки й чай. Анисим се поотдръпна и го остави на мира.

Селяните наистина недоумяваха:

„Що за човек? Намерили го да ходи пеш насред пътя, казва, че бил учител, облечен по чужбински, а приказката му като на малко дете, говори ги едни никакви и като да бяга отнякъде, пък и пари има!“ Дори бе станало дума да се уведоми началството — „тъй като за беля и в града става нещо“. Но Анисим моментално оправи работата. Веднага беше обяснил на всички, които се интересуваха, че Степан Трофимович е не учител, ами от „най-учените хора и борави с най-големите науки, а на туй отгоре е тукашен помешчик и от двайсет години живее у Ставрогина, генералшата, като най-главния човек в къщата, и в целия град е на голяма почит. И че е бивало само за една вечер не петарки, а десетарки да остави в дворянския клуб, а по чин е съветник, речи го, значи, че подполковник, само един чин по-долу от пълен полковник. А дето бил фрашкан с пари, няма нищо за чудене, щото покрай генералшата Ставрогина и той парите си не знае“ и прочие, и прочие.

„Mais c’est une dame, et très comme il faut“[30] — съвземаше се от нападението на Анисим Степан Трофимович и с един приятен интерес наблюдаваше съседката си, пътуващата книжарка, която впрочем пиеше чая си като селянка — отгризваше по малко от захарта и сърбаше от чинийката. „Ce petit morceau de sucre n’est rien…[31] У нея има нещо благородно и независимо, а същевременно скромно. Le comme il fout tout pur[32], но малко от по-друг тертип.“

Скоро научи от нея, че се казвала Софя Матвеевна Улитина, била от занаятчийско семейство и живеела всъщност в К., където имала сестра — вдовица. Самата тя също била вдовица — мъжът й, когото за прослужено време произвели от фелдфебел за подпоручик, загинал при Севастопол.

— Но вие сте още толкова млада, vous n’avez pas trente ans.[33]

— Трийсет и четири — усмихна се Софя Матвеевна.

— Какво, вие знаете и френски?

— Мъничко; като останах самичка, живях четири години в едно изискано семейство и там се понаучих от децата.

И му разказа, че като убили мъжа й, била осемнайсетгодишна и за известно време останала в Севастопол „като милосърдна сестра“, после живяла по разни места и ето че сега обикаля и продава евангелия.

— Mais, nom Dieu[34], не бяхте ли вие, с която в града се случи една странна, дори много странна история?

Тя се изчерви; оказа се, че тъкмо тя е била.

— Ces vauriens, ces malheureux!…[35] — почна той с разтреперан от възмущение глас; болезненият и омразен спомен накара сърцето му мъчително да се свие. И дори сякаш че се унесе за миг.

„Я, пак я няма — сепна се той, забелязвайки, че отново е изчезнала някъде. — Постоянно влиза-излиза, прави нещо; забелязвам дори, че е разтревожена… Bah, je deviens égoiste…“[36]

Степан Трофимович вдигна очи и отново видя Анисим, но тоя път обстановката беше станала просто заплашителна, стаята се беше напълнила със селяни, домъкнати, види се, от Анисим. Тук бяха и стопанинът на къщата, и селянинът с кравата, някакви други двама селяни (оказаха се собственици на кабриолети), някакъв дребен полупиян човечец, облечен по селски, но бръснат — с вид на изпаднал занаятчия, — и страшно приказлив. И всички говореха за него, за Степан Трофимович. Селянинът с кравата държеше на своето, твърдеше, че по брега се заобикаляло четирийсет версти и че непременно трябва с парахода. Полупияният занаятчия и стопанинът с жар му възразяваха:

— Щото, братче, на тяхно високоблагородие ще им е по-напряко през езерото с парахода, дума да няма; но параходът май ще махне вече да пътува.

— Ще пътува, ще пътува, още една неделя ще пътува — повече от всички се горещеше Анисим.

— Абе то той пътува, ама нередовно; щото я кое сме време, понякога, речи го, по три дни седи в Устиево.

— Утре ще е тука, утре в два часа тип-топ е тука. И още вечерта тип-топ сте в Спасов, ваша милост — излизаше от кожата си Анисим.

„Mais qu’est ce qu’il a cet homme?“[37] — притесняваше се Степан Трофимович, очаквайки с трепет участта си.

Изстъпиха се селяните с кабриолетите и взеха да се пазарят: до Устиево било три рубли. Останалите викаха, че е на сметка, не е много, това било цената, че цяло лято все по толкова са вземали до Устиево.

— Но… тук също е хубаво… И аз не искам — рече уж да се обади Степан Трофимович.

— Тъй, тъй, ваша милост, добре го рекохте, в Спасов сега е дваж по-хубаво и Фьодор Матвеевич толкова ще ви се зарадва.

— Mon Dieu, mes amis[38], всичко това е толкова неочаквано за мен.

Ето че най-сетне се върна и Софя Матвеевна. Но седна на пейката просто като убита и много тъжна.

— Никакъв Спасов, значи! — каза тя на стопанката.

— Какво, и вие ли сте за Спасов? — сепна се Степан Трофимович.

Оказа се, че една помешчица, Надежда Егоровна Светлицина, още от вчера й казала да я чака в Хатово и обещала да я закара до Спасов, ама ето че я нямало.

— Какво ще правя сега? — повтаряше си Софя Матвеевна.

— Mais, ma chère et nouvelle amie[39], аз също мога да ви заведа не по-зле от помешчицата до това, как беше, до това село, за където се спазарих да ме закарат, а утре — сме заедно в Спасов.

— Мигар и вие сте за Спасов?

— Mais que faire, et je suis enchanté![40] С голяма радост ще ви закарам, те искат и аз вече ги пазарих… Кого от двамата пазарих! — ужасно се разбърза изведнъж за Спасов Степан Трофимович.

След четвърт час вече се качваха в покрития кабриолет: той беше много оживен и напълно доволен; тя — с торбата си и с благодарна усмивка на лицето до него. Анисим им помогна с качването.

— На добър час, ваша милост — не мирясваше той, — ама много ми стана драго, дето ви видях, ваша милост!

— Със здраве, драги, със здраве, довиждане.

— Пък като се видите с Фьодор Матвеич, ваша милост…

— Да, да, драги… Фьодор Петрович… хайде със здраве.

II

— Знаете ли, мила приятелко, ще ми позволите да ви наричам така, n’est-ce pas?[41] — припряно започна Степан Трофимович, едва дочакал да потеглят. — Знаете ли, аз… J’aime le peuple, c’est indispensable, mais il me semble que je ne l’avais jamais vu de près. Stasie… cela va sans qu’elle est aussi du peuple… mais le vrai peuple[42], сиреч истинският, дето е по големия път, изглежда, си няма друга работа, освен да разпитва закъде пътувам и защо… но да оставим обидите. Аз май говоря малко объркано, но това е, изглежда, от мойта прибързаност.

— Струва ми се, че сте болен — зорко, но с подобаваща почит се вглеждаше в него Софя Матвеевна.

— Не, не, като се завия, ми е добре, а въобще духа, дори доста силно духа, но няма да му обръщаме внимание. Главното е, че друго, друго исках да кажа. Chère et incomparable amie[43], струва ми се, че сега съм почти щастлив, и причината сте вие. На мен щастието ми се отразява зле, защото незабавно почвам да опрощавам всичките си врагове…

— Че защо, това е много хубаво.

— Не винаги, cher innocente. L’Evangile… Voyez-vous, desor-main nou le prêcherons ensemble[44], с удоволствие ще продавам вашите красиви книжки. Да, да, усещам, че това е наистина идея, quelque chose de très nouveaux dans ce genre[45]. Народът е религиозен, c’est admis[46], но все още не познава Евангелието. Аз ще му го изложа… В едно устно изложение могат да се поправят грешките на тази чудесна книга, към която аз, разбира се, съм готов да се отнеса с изключително уважение. И пак ще бъда полезен, дори на големия път. Винаги съм бил полезен, винаги съм им го казвал, и на тях, et a cette chère ingrate…[47] О, да простим, да простим, преди всичко да прощаваме — на всички и всякога… Да се надяваме, че и на нас ще ни простят. Да, защото всички са виновни един пред друг, всеки отделно взет е виновен. Всички са виновни!…

— Ах, че хубаво го казахте това!

— Да, да… Чувствам, че говоря много добре. Аз много добре ще им говоря, но, но кое беше главното, което исках да кажа? Непрекъснато се обърквам и забравям… Ще ми позволите ли да остана с вас? Чувствам, че вашият поглед и… наистина вашите маниери малко ме учудват: вие сте простодушна, говорите малко некултурно, пиете чая от чинийка… този ужасен навик със захарта! Но у вас има нещо прелестно и по чертите ви виждам… О, не се изчервявайте, не се бойте от мен като мъж. Chère et incorporable, pur moi une femme c’est tout[48]. Не мога да живея, ако нямам край себе си жена, но единствено край себе си… Ужасно, ужасно се обърках… Просто не мога да се сетя какво исках да кажа. О, блажен е оня, комуто бог винаги изпраща жената и… и ми се струва, че съм изпаднал в известна екзалтация. И на пътя можеш да срещнеш голямата идея! Да, това е, което исках да кажа, за идеята, добре, че най-после се сетих, защото непрекъснато забравям. И защо трябваше да тръгваме за някъде си? Там също беше хубаво, а тук cela devient trop froid. A propos, j’ai en tout quarante roubles et voila cet agrent[49], вземете ги, вземете ги, аз не умея, ще ги изгубя, ще ми ги вземат и… Май че взе да ми се доспива и нещо ми се върти главата. Все се върти, върти, върти. О, колко сте добра, с какво ме завивате?

— Боя се, че ви е втресло, и ви завивам с одеялото си, а пък за парите аз бих…

— О, за бога, n’en parlons plus, parce que cela me fait mal[50], о, колко сте добра!

Но след малко се умълча и много скоро се унесе в трескав, неспокоен сън. Коларският път, по който трябваше да изминат тия седемнайсет версти, не беше от най-равните и жестоко друсаше. Степан Трофимович постоянно се будеше, бързо се надигаше от възглавничката, която беше мушнала под главата му Софя Матвеевна, хващаше я за ръката и се осведомяваше: „Тук ли сте?“ — сякаш се опасяваше, че ще го изостави. Уверяваше я също така, че сънува някаква челюст със зъби, която зее насреща му, и това му е крайно противно. Софя Матвеевна изпитваше голямо безпокойство за него.

Кабриолетът спря пред една голяма къща с четири прозореца и с пристройка за живеене в двора. Степан Трофимович, който беше се събудил, побърза да влезе и мина направо във втората, най-просторната и най-хубавата стая на къщата. Все още сънената му физиономия беше придобила извънредно загрижен израз. Веднага обясни на стопанката — висока и яка четирийсетгодишна жена, с много черни коси и, кажи-речи, мустаката, че иска да му се предостави цялата стая „и стаята да се затвори и никой повече да не се пуска, parce que nous avons à parler“.

— Oui, j’ai beaucoup à vous dire, chère amie[51]. Ще платя, ще платя! — отпъждаше той стопанката, размахвайки ръце.

Говореше бързо, но езикът някак не го слушаше. Стопанката неприветливо го изслуша, но все пак даде съгласието си, макар и с едно мълчание, в което се усещаше някаква заплаха. Той обаче нищо не беше забелязал и припряно (ужасно бързаше) поиска да ги оставят сами и веднага, колкото се може по-скоро, „без никакво разтакане“ да им донесе обяд.

Тук вече мустакатата жена не издържа.

— Това не ви е хан, господине, не готвим обяд за пътници. Раци да ви сваря или самовара да стъкна — това може, а друго нищо нямаме. Прясна риба ще има чак утре.

Но Степан Трофимович пак размаха ръце, гневно и нетърпеливо повтаряйки: „Ще платя, само по-бързо, по-бързо!“ Разбраха се за рибена чорба и печена кокошка; стопанката заяви, че в цялото село не може да се намери кокошка; впрочем накрая се съгласи да иде да потърси; но с такъв вид, сякаш му правеше необикновена услуга.

Щом тя излезе, Степан Трофимович седна на дивана и настани до себе си Софя Матвеевна. В стаята имаше и диван, кресла, но състоянието им беше направо ужасно. Изобщо цялата тая доста просторна стая (преградена в единия край, където беше леглото) с жълтите си, вехти и изпокъсани тапети, с ужасните си митологични литографии по стените, с дългата редица икони и легените с медни похлупаци край вратата, с цялата си странна и разностилна мебел представляваше една твърде неугледна смесица на градска и селска наредба. Но той дори не беше погледнал всичко това, не беше забелязал дори огромното езеро, което се виждаше през прозореца на около двеста метра от къщата.

— Най-сетне сме сами и няма да пуснем никого! Искам да ви разкажа всичко, всичко от самото начало.

Крайно обезпокоената Софя Матвеевна го спря:

— Не знам дали знаете, Степан Трофимович…

— Comment, vous savez déjà mon nom?[52] — усмихна се той радостно.

— Чух го одеве от Анисим Иванович, като си приказвахте. А от своя страна ще се осмеля да ви кажа, че…

И тя бързешком, постоянно поглеждайки към вратата, да не би да ги чуят — му зашепна, че това село е просто страшна работа. Че тукашните селяни, макар и да са рибари, но главният им поминък е да дерат по три кожи от пътниците през лятото. Селото е встрани от пътя и хората идват тук само заради дето спира параходът и че когато параходът не дойде, — а пък той, развали ли се малко времето, за нищо на света не идва, — се събират хора от по няколко дни и всички къщи в селото се претъпкват, а стопаните само това и чакат; и затова за всяко нещо дерат по три кожи, а пък тъкмо техният хазяин е ужасно надут и се държи на голямо, защото е страшно богат за тука — само мрежите му стрували хилядо рубли.

Степан Трофимович гледаше необикновено оживеното лице на Софя Матвеевна едва ли не с укор и няколко пъти се опитваше да я спре с жест. Но тя не спря, дордето не се доизказа. Излезе, че веднъж вече била тук през лятото с една „много благородна госпожа“ от града и също останали да нощуват, тъй като параходът не идвал цели два дни, и такива неприятности си имали, че просто не е за приказка. „Ето на, вие примерно, Степан Трофимович, благоволихте да се разпоредите тая стая да е само за вас… Казвам ви го, щото да сте предупреден… А в оттатъшната стая вече има други пътници, един възрастен човек, един младеж и някаква госпожа с деца, а утре до два часа цялата къща ще се напълни, защото параходът, като не е идвал два дни, утре няма как да не дойде. И за отделната стая, значи, и задето поискахте да ви направят обяд, и дето ще трябва да връщат други пътници, толкова ще ви поискат, дето и в столиците не се е чувало…“

Но той страдаше, страдаше искрено:

— Assez, mon enfant[53], моля ви; nous avons notre argent, et après — et après le bon Dieu[Ние имаме пари, а после — добър е господ (фр.).]. И дори се учудвам, че вие с вашите възвишени разбирания… Assez, assez, vous me tourmentez[54] — каза той истерично, — пред нас е цялото ни бъдеще, а вие… вие ме плашите за нашето бъдеще…

И тутакси се впусна да й излага цялата си история толкова припряно, че отначало дори беше трудно да се разбере нещо. Всичко това продължи много дълго. Поднесоха им рибената чорба, поднесоха им кокошката, поднесоха им най-сетне и самовара, а той говореше ли, говореше… Получаваше се малко странно, но и някак болезнено, но той си беше и болен. Това бе един внезапен изблик на духовните му сили, който много естествено впоследствие незабавно щеше да се превърне в пълен упадък на силите на и бездруго отслабналия вече организъм; Софя Матвеевна много добре го разбираше, беше й мъчно, но не можеше да направи нищо. Той започна, кажи-речи, от детството си, когато „с чисто сърце тичал по ливадите“; след около час едва се бе добрал до двете си женитби и берлинския си живот. Аз впрочем не бих му се присмял. Във всичко това за него наистина е имало нещо върховно и казано на съвременен език — почти борба за съществувание. Виждал е пред себе си онази, която е избрал вече за своя спътница в предстоящия му път, и е бързал, тъй да се каже, да я просвети. Как би могъл да допусне наистина неведението й относно неговата гениалност все още да продължава… Може би е преувеличавал качествата на Софя Матвеевна, но изборът е бил вече направен. Той не можеше без жени. Макар ясно да виждаше по лицето й, че почти нищо не разбира, та дори най-капиталното.

„Ce n’est rien, nous attendrons[55], а сега-засега ще разбере с чувствата си…“

— Друже мой, нужно ми е само вашето сърце и нищо друго! — възклицаваше той от време на време, прекъсвайки разказа си. — И този ваш мил, обаятелен поглед, с който ме гледате сега. О, не се изчервявайте, аз вече ви казах…

А когато историята прерасна едва ли не в истинска дисертация за това, как никой и никога не е могъл да разбере Степан Трофимович и как „погиват у нас в Русия талантите“, неговата жертва съвсем изтърва пусулата. „Голям ум, голямо нещо — дума не можеш разбра“ — унило разказваше тя впоследствие. Слушаше го малко опулено и явно изнемогвайки. А когато Степан Трофимович го беше ударил на хумор във висшия смисъл на думата и взе да пуска своите извънредно тънки и иронични бележки по адрес на нашите „напредничави и господарстващи“ и тя от немай-къде на два пъти бе понечила да се усмихне в отговор на неговия смях, от тия й усмивки дотолкова нищо не бе излязло, че Степан Трофимович накрая дори се бе сконфузил, но затова пък още по-разпалено и стръвно се нахвърли върху нихилистите и „новите хора“. Тук той вече почти я беше изплашил и тя успя малко от малко да си поеме дъх — впрочем така й се е сторило — чак когато се стигна до романа. Жената си остава жена, пък ако ще и монахиня да е. Усмихваше се, клатеше глава и тутакси се изчервяваше и свеждаше поглед, довеждайки по тоя начин Степан Трофимович в състояние на крайно възхищение и вдъхновение, тъй че той взе дори да послъгва малко. В разказа му Варвара Петровна се превръщаше в една прелестна брюнетка („възхитила целия Петербург и много европейски столици“), чийто съпруг беше загинал „сразен от куршум в Севастопол“ единствено защото се чувствал недостоен за нейната любов и намерил единствения начин да я отстъпи на съперника си, сиреч на нашия Степан Трофимович… „Не се смущавай, мъничката ми християнка! — беше казал той на Софя Матвеевна, вече почти повярвал на собствените си измислици. — Това беше нещо възвишено, нещо толкова изтънчено, че през целия си живот нито веднъж дори не се обяснихме.“ Съгласно по-нататъшния му разказ причината за това положение била вече една блондинка (сигурно Даря Павловна, ако не нея, просто не знам кого би могъл да има предвид). Тази блондинка израснала в дома на брюнетката като своя и й била твърде задължена. Когато брюнетката най-сетне забелязала любовта на блондинката към Степан Трофимович, тя се затворила в себе си. Блондинката от своя страна също забелязала любовта на брюнетката към Степан Трофимович и също се затворила в себе си. И така, изнемогвайки от взаимно великодушие, и тримата мълчали цели двайсет години, всеки затворен в себе си. „О, каква страст бе това, каква страст! — възклицаваше той, хълцайки от най-искрен възторг. — Видях разцвета на красотата й (на брюнетката), «с рана в сърцето» всекидневно я виждах да минава край мен, сякаш засрамена от красотата си.“ (Веднъж беше казал „от пълнотата си“.) Накрая той избягал, изтръгнал се от този трескав двайсетгодишен сън. „Vingt ans!“[56] И ето го сега по пътищата… След това, изпадайки в някакво крайно болезнено умствено състояние, взе да обяснява на Софя Матвеевна какво означавала душевната им „тъй случайна и съдбоносна среща за веки веков“. Страшно смутената Софя Матвеевна най-сетне стана от дивана — беше се опитал да падне пред нея на колене, тъй че тя се разплака. Здрачът ставаше все по-гъст; прекарали бяха в стаята вече няколко часа.

— Не, най-добре ме пуснете оттатък — мънкаше тя, — че, току-виж, кой знае какво ще си помислят хората.

Най-сетне успя да се отскубне; пусна я и обеща веднага да легне да спи. На раздяла й се оплака, че много го боли главата. Софя Матвеевна още с пристигането беше оставила чантата си и нещата си в оттатъшната стая, възнамерявайки да нощува при стопаните — но не й било писано да си почине.

През нощта Степан Трофимович беше получил тъй добре познатия на мен и всичките му приятели пристъп на холерина — нормалния му изход от всички нервни напрежения и нравствени сътресения. Бедната Софя Матвеевна не мигна цялата нощ. Тъй като, грижейки се за болния, й се налагаше твърде често да влиза и излиза от къщата, сиреч да минава през стаята, където спяха стопанката и останалите пътници, те постоянно й мърмореха, а накрая взеха да ругаят, когато призори й беше хрумнало да пали самовара. По време на целия си припадък Степан Трофимович почти не беше на себе си. Само от време на време сякаш насън му се привиждаше, че носят самовара, че го поят с нещо (малинов чай), че му поставят нещо топло на корема и гърдите. Но всеки миг чувстваше, че тя е тук, до него; че влиза и излиза, вдига го от леглото и пак го поставя да легне. Към три часа през нощта му поолекна — седна в леглото, после спусна крака на пода и изведнъж й се бухна в краката. Това не беше вече одевешното коленопреклонение — просто беше паднал в краката й и целуваше края на роклята й…

— Недейте, с нищо не съм заслужила — мънкаше тя, мъчейки се да го върне в леглото.

— Спасителко моя! — благоговейно вдигна той ръце. — Vous être noble comme une marquise![57] А аз — аз съм един негодник! О. да, цял живот съм бил безчестен…

— Успокойте се — молеше го Софя Матвеевна.

— Одеве всичко беше лъжа — от славолюбие, от честолюбие, от суетност — всичко, до последната дума, о, негоднико, негоднико!

Холерината му бе прераснала в друго — в припадък на истерично самосъжаление. Вече споменах за тия му припадъци, говорейки за писмата, които пишеше на Варвара Петровна. Внезапно си спомни за Lise, за вчерашната им сутрешна среща: „Това беше същински ужас — сигурно е станало някакво нещастие, а аз не я попитах, не се поинтересувах! Мислех единствено за себе си! О, какво става с нея, не знаете ли какво става с нея?“ — молеше той Софя Матвеевна.

После й се кълнеше, че „няма да измени“, че ще се върне при нея (тоест при Варвара Петровна). „Ние ще заставаме до входа (тоест той със Софя Матвеевна) всеки ден, когато тя се качва в каретата си, за да отиде на сутрешна разходка, и безмълвно ще я гледаме… О, искам да ме удари и по другата страна; с наслада го приемам! Ще обърна и другата си страна comme dans votre livre[58]! Едва сега, едва сега разбирам какво значи да обърнеш другата… «буза». Никога не съм го разбирал досега!“

За Софя Матвеевна настъпили двата най-страшни дни в живота й — тя и досега с трепет си ги спомня. Степан Трофимович се разболял толкова сериозно, че тя не могла да замине с парахода, който тоя път най-акуратно се появил точно в два часа следобед — сърце не й давало да го изостави. Според както тя разказва, той дори много се зарадвал, че параходът отпътувал.

— Чудесно, прекрасно — промърморил той от леглото, — защото аз непрекъснато се боях, че ще заминем. Тук е толкова хубаво, тук е по-хубаво отвсякъде… Нали няма да ме изоставите? О, вие не ме изоставихте!

„Тук“ обаче не беше чак толкова хубаво. Той просто не щеше да знае за нейните затруднения — главата му беше пълна само с разни фантасмагории. Смяташе заболяването си за нещо дребно, мимолетно и изобщо не мислеше за него, мислеше само за това, как ще тръгнат и ще почнат да продават „тези книжки“. Молеше я да му чете Евангелието.

— Отдавна не съм го чел… в оригинал. А пък някой ще ме попита нещо и ще сбъркам; трябва все пак да се подготвим.

Тя седна до него и отвори книжката.

— Прекрасно четете — прекъсна я той още на първия ред. — Виждам, виждам, че не съм сбъркал! — добави той неопределено, но възторжено. И изобщо той непрекъснато се намираше в едно възторжено състояние. Тя му прочете проповедта от планината.[59]

— Assez, assez, mon enfant[60], достатъчно… Нима наистина смятате, че това не е достатъчно!

И безсилно затвори очи. Беше на края на силите си, но все още не губеше съзнание. Софя Матвеевна стана, предполагайки, че ще иска да спи. Но той я спря.

— Друже мой, цял живот съм лъгал. Дори когато съм говорил истината. Защото никога не съм говорил заради истината, а само заради себе си — това и по-рано го знаех, но едва сега го виждам… О, къде са приятелите ми, които цял живот съм оскърбявал със своето приятелство? Край, край! Savez-vous[61], че може би и сега лъжа, сигурно и сега лъжа. Главното е, че си вярвам, като лъжа. Най-трудното в живота е да живееш и да не лъжеш… и… и да не вярваш на собствените си лъжи, да, да, точно това е! Чакайте обаче, всичко това после… Ние сме заедно, заедно! — добави той с ентусиазъм.

— Степан Трофимович — плахо помоли Софя Матвеевна, — дали да не пратим за доктор в „губернията“?

Той ужасно се изненада.

— Защо? Est-ce que je suis si malade? Mais rien de sérieux[62]. И защо са ни чужди хора? Току-виж, се разчуло и тогава… Не, не, никакви други хора, само ние, ние!

— Знаете ли какво — каза той, след като помълча малко, — прочетете ми още нещо, тъй, наслуки, където ви падне погледът.

Софя Матвеевна отвори книгата и почна да чете.

— Където отворите, където случайно отворите — повтори той.

— „И на ангела на лаодикийската църква напиши…“

— Какво е това? Какво? Откъде е?

— От Апокалипсиса.

— О, je m’en souviens oui, l’Apocalypse. Lisez, lisez[63], нарекъл съм си нещо за нашето бъдеще, да видим какво ще излезе; четете, от ангела, от ангела нататък четете…

— „И на ангела на лаодикийската църква напиши: тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание: знаят твоите дела: ти не си ни студен, ни горещ; о, дано да беше студен или горещ! Така понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си. Защото казваш: богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че си злочест и клет, сиромах, сляп и гол.“

— И това… това го пише във вашата книга! — викна той с блеснали очи, надигайки се в леглото. — Никога не съм знаел това велико място! Чувате ли: по-скоро студен, студен, отколкото хладък, отколкото само хладък, аз ще докажа. Само не ме оставяйте, не ме оставяйте самичък! Ние ще докажем, ще докажем!

— Няма да ви оставя, Степан Трофимович, никога няма да ви изоставя! — грабна тя ръцете му, стисна ги в своите и ги поднесе към сърцето си, гледайки го с просълзени очи. („Много ми дожаля за негова милост в тая минута“, разказваше тя впоследствие.) По устните му преминаха конвулсивни тръпки.

— Но какво да правим все пак, Степан Трофимович? Дали да не уведомим някой от познатите ви, или някои близки?

Но той толкова се изплаши, че тя съжали, дето го беше повторила. Целият разтреперан, той я умоляваше да не вика никого, да не предприема нищо; караше я да му обещае, увещаваше я: „Никого, никого! Само ние, само ние, nous partirons ensemble!“[64]

Най-лошото беше, че стопаните също бяха взели да проявяват безпокойство и да додяват на Софя Матвеевна. Тя им заплати и се постара да им покаже, че има пари; това ги посмекчи малко. Но стопанинът поиска „документа“ на Степан Трофимович. Болният с високомерна усмивка посочи малката си чанта — Софя Матвеевна намери вътре указа за излизането му в оставка или нещо от тоя род, което беше единственият му документ в живота. Стопанинът не мирясваше и казваше, че „трябва да се настани някъде, щото у нас не е болница, пък ще вземе да пукне и тогаз върви се оправяй“. Софя Матвеевна се опита да заговори с него за доктор от „губернията“, но излезе, че това ще струва толкова скъпо, че, разбира се, трябваше да се изоставят всякакви подобни мисли. Тя със свито сърце се върна при своя болен. Силите все повече и повече напускаха Степан Трофимович.

— Сега ми прочетете още едно място… за свинете — каза той внезапно.

— Какво-о? — ужасно се изплаши Софя Матвеевна.

— За свинете… то е пак там… cescohons[65]… помня го, бесовете влезли в свинете и те се издавили. Непременно ми го прочетете; после ще ви кажа защо. Искам да си го припомня буквално. Буквално ми е нужно.

Софя Матвеевна познаваше Евангелието добре и веднага беше намерила онова място от Евангелието на Лука, което съм поставил като епиграф на моята хроника. Привеждам го тук отново:

„Там на хълма пасеше голямо стадо свине и бесовете Го молеха да им позволи да влязат в тях. Той им позволи. Бесовете излязоха от човека и влязоха в свинете; и стадото се юрна по стръмнината на езерото и се издави. Като видяха станалото, свинарите избягаха и разказаха в града и по селата. И жителите излязоха да видят станалото и като дойдоха при Иисус, намериха човека, от който бяха излезли бесовете, седнал в нозете Иисусови, облечен и със здрав разум, и се ужасиха. А тия, които бяха видели, им разказаха как се е излекувал побеснелият.“

— Друже мой — крайно развълнуван каза Степан Трофимович, — savez-vous, че това чудесно и… необикновено място през целия ми живот е било за мен гордиевият възел на… ce livre[66]… тъй че това място от малък го помня. А сега ми дойде една мисъл; une comparaison[67]. Напоследък ми идват ужасно много мисли: вижте какво, това е досущ като нашата Русия. Тия бесове, които излизат от болния и влизат в свинете — това са всички язви, всички миазми, всичката нечистотия, всички бесове и бесчета, загнездили се в нашия велик и мил болен, в нашата Русия, от векове, от векове насам! Oui, cette Roussie, que j’aimais toujours[68]. Но великата идея и великата воля ще осенят и нея, както оня побеснял нещастник, и ще изскочат всички бесове, цялата мръсотия, тия гнойни струпеи, по повърхността… и самички ще молят да влязат в свинете. Пък може и да са влезли вече! Това сме ние, ние и ония, и Петруша… et les autres avec lui[69], и аз, аз може би ще бъда първият начело, и обезумели, и побеснели ще се хвърлим от високите скали в морето и ще се издавим, и прав ни път, защото на нас само това ни остава. Но „болният“ ще се изцери и ще „седне в краката Иисусови“… и всички ще го гледат изумено… Vous comprendrez après[70], мила, а сега, това страшно ме вълнува… Vous comprendrez après… Nous comprendrons ensemble[71].

Почна да бълнува и накрая изгуби съзнание. Тъй продължи и на другия ден. Софя Матвеевна седеше до него и плачеше, вече трета нощ почти не беше спала и избягваше да се мярка пред очите на хазяите, които вече бяха предприели нещо, тя го предчувстваше. Избавлението дойде едва на третия ден. Сутринта Степан Трофимович дойде на себе си, позна я и й протегна ръка. Тя се прекръсти с надежда. Дощя му се дори да погледне през прозореца. „Tiens, un lac[72] — каза той, — ах, боже мой, а аз да не съм го видял…“ В тоя момент отвън пред входа изтрополи някаква карета и в къщата настъпи невероятна суматоха.

III

Беше самата Варвара Петровна, пристигнала с четириместната си карета, впрегната с четворка коне, с двама лакеи и с Даря Павловна. Чудото беше станало просто: пристигайки в града, умиращият от любопитство Анисим още на другия ден се бе отбил в дома на Варвара Петровна и беше раздрънкал пред прислугата, че срещнал Степан Трофимович в някакво село, че селяните го били срещнали сам-самичък насред пътя и че бил тръгнал за Спасов през Устиево, но вече заедно със Софя Матвеевна. И тъй като Варвара Петровна и без това се беше вече страшно разтревожила и навред търсеше изчезналия си приятел, веднага й бяха доложили за Анисим. Изслушвайки го и главно — подробностите около заминаването му за Устиево заедно с някоя си Софя Матвеевна, моментално се беше приготвила и лично беше пристигнала в Устиево. Тя все още си нямаше никаква представа за заболяването му.

Когато се раздаде нейният суров и повелителен глас, дори хазяите се стъписаха. Беше спряла само за да поразпита и се осведоми за туй-онуй, сигурна, че Степан Трофимович отдавна вече е в Спасов; научавайки, че е тук и е болен, тя влезе в къщата силно развълнувана.

— Къде е, къде? А, ето те и тебе! — викна тя, виждайки Софя Матвеевна, която точно в този момент се беше показала на прага на втората стая. — Веднага познах, че си ти, по безочливата ти физиономия познах. Вън, негоднице! Кракът й да не е стъпил повече тука. Защото инак, мила моя, ще те натикам в затвора и няма да излезеш оттам. Задръжте я засега в някоя друга къща. Тя беше вече веднъж в затвора и пак ще влезе. И те моля, стопанино, никой да не е посмял да припари в къщата. Аз съм вдовицата на генерал Ставрогин и наемам цялата къща. А ти, гълъбице, ще ми дадеш сметка за всичко.

Познатите звуци потресоха Степан Трофимович. Той се разтрепера. Но тя вече беше до леглото му. Святкайки с очи, бутна с крак стола, облегна се и подвикна на Даша:

— Излез сега, почакай малко при хазяите. Ама че любопитство, а? И хубавичко да затвориш вратата подире си.

Помълча известно време и някак хищно впи поглед в изплашеното му лице.

— Е, как се чувстваме, Степан Трофимович? Добре ли мина разходката? — избухна тя внезапно с яростна ирония.

— Chère — уплашено взе да мънка Степан Трофимович, — видях истинската руска действителност… Et je prêcherai l’Evangile…[73]

— О, безсрамен, о, неблагороден човек! — викна тя изведнъж, пляскайки с ръце. — Не стига, че ме опозорихте, ами се свързахте с една… О, стар, безсрамен развратник!

— Chère…

Гласът му пресекна, думите му заседнаха в гърлото, само я гледаше с облещени от ужас очи.

— Коя е тая?

— C’est un ange… C’était plus qu’un ange pur moi[74], тя цяла нощ… О, не викайте, не я плашете, chère, chère…

Изведнъж Варвара Петровна скочи от стола, събори го и нададе уплашен вик: „Вода, вода!“ И макар че Степан Трофимович вече беше дошъл на себе си, тя все още трепереше и пребледняла от страх, се взираше в разкривеното му лице: едва сега си даде сметка колко тежко болен бе той.

— Даря — снижи тя внезапно глас, обръщайки се към Даря Павловна, — веднага да се докара лекар, да се докара Залцфиш; Егорич веднага да тръгва; да наеме оттук коне, а от града да вземе друга карета. До довечера да са тук.

Даша хукна да изпълнява нареждането. Степан Трофимович гледаше с все същите облещени, уплашени очи; бледите му устни трепереха.

— Почакай малко, Степан Трофимович, почакай малко, гълъбче! — говореше му тя като на дете. — Почакай де, почакай, ей сега ще се върне Даря и… ох, боже мой, стопанке, стопанке, че поне ти ела де, сестро!

Но не я свърташе и самата тя изтича оттатък при нея.

— Веднага върнете оная! Веднага я върнете, веднага!

За щастие Софя Матвеевна още не бе успяла да напусне къщата, тъкмо се промушваше през портата с торбата и бохчичката си. Върнаха я. Толкова беше изплашена, че цялата трепереше. Варвара Петровна я сграбчи за ръката като същински ястреб и стремително я помъкна към Степан Трофимович.

— Ето ви я. Не съм я изяла. Да не си мислите, че съм ви я изяла.

Степан Трофимович хвана ръката на Варвара Петровна, поднесе я към очите си и зарида — високо, болезнено, истерично.

— Недей, успокой се, успокой се, хайде, гълъбче, хайде, миличък! Ох, боже мой, ус-по-кой-те се де! — викна тя яростно. — О, мъчител, мъчител, вечният ми мъчител!

— Мила — промълви най-сетне Степан Трофимович, обръщайки се към Софя Матвеевна, — идете за малко оттатък, искам да кажа тук нещо…

Софя Матвеевна незабавно побърза да излезе.

— Chérie, chérie…[75] — задъхваше се той.

— Почакайте, Степан Трофимович, не говорете, почакайте малко, починете си. Ето ви вода. Ама по-ча-кай-те де!

Отново седна на стола. Степан Трофимович здраво държеше ръката й. Тя дълго не му позволяваше да говори. Той поднесе ръката й към устните си и почна да я целува. Стиснала зъби, тя гледаше някъде в ъгъла.

— Je vous aimais![76] — изтръгна се най-сетне от устата му. Никога не бе чувала от него тия думи така произнесени.

— Хм! — изсумтя тя в отговор.

— Je vous aimais toute ma vie… vingt ans![77]

Тя продължаваше да мълчи. Минаха две-три минути.

— А като дойде за Даша, се напарфюмира… — проговори тя изведнъж със страшен шепот. Степан Трофимович просто се смрази.

— Нова връзка си сложи…

Пак две минути мълчание.

— А помните ли пурата?

— Друже мой — ужасен промълви той.

— А пурата, вечерта до прозореца… имаше луна… след беседката… в Скворешники? Помниш ли, помниш ли — скочи тя от мястото си и като хвана с две ръце краищата на възглавницата му, силно я разтърси заедно с главата му. — Помниш ли, суетни човече, помниш ли, кухо, жалко, суетно, малодушно, да, да, вечно малодушно и суетно същество! — съскаше тя с яростен шепот и едва се сдържаше да не закрещи. Най-сетне го остави и се строполи на стола, закривайки лице с длани. — Стига! — отряза тя, изправяйки се. — Двайсет години минаха, не могат да се върнат; и аз съм една глупачка.

— Je vous aimais — отново събра той длани.

— Стига с това твойто aimais, та aimais! Стига! — скочи тя отново. — И ако сега моментално не заспите, аз ще… Необходимо ви е спокойствие. Спете, веднага заспивайте, затворете очи. Ох, боже мой, а може би е гладен! Какво ядете? Какво яде? Ох, боже мой, къде е онази? Къде е тя?

Отново настъпи паника. Но Степан Трофимович със слаб глас промълви, че действително би поспал une heure[78], а после може и un boullion, un thé… enfin, il est si heureux[79]. Легна и като че ли наистина заспа (вероятно се преструваше). Варвара Петровна изчака малко и излезе на пръсти.

Изгони стопаните, разположи се в тяхната стая и нареди на Даша да й доведе онази. Започна сериозен разпит.

— Хайде, мила, всичко до шушка. Седни до мен, така. Е?

— Срещнах Степан Трофимович…

— Чакай, млъкни. Предупреждавам те, че ако излъжеш и скриеш нещо и вдън земя ще те намеря. Е?

— Със Степан Трофимович се срещнахме… още като пристигнах в Хатово… — Софя Матвеевна почти се задъхваше.

— Чакай, млъкни, по-полека; какво си се разбърборила такава? Най-напред ми кажи, що за птица си ти самата?

Софя Матвеевна разказа криво-ляво за себе си, впрочем съвсем накратко, започвайки от Севастопол. Варвара Петровна седеше изправена на стола си и мълчаливо я слушаше, като не сваляше от нея строгия си упорит поглед.

— Що си такава наплашена? Що гледаш все в земята? Обичам тия, дето ме гледат право в очите и дето спорят с мене. Продължавай.

Доразправи й за срещата им, за книжките и как Степан Трофимович черпил селянката с водка.

— Тъй, тъй, не пропускай дори най-малките подробности — насърчи я Варвара Петровна. И накрая как тръгнали и как Степан Трофимович все говорел и говорел, „ама вече съвсем болен“, а тук пък вече й разправил цялото си житие-битие от самото начало, няколко часа наред разправял.

— Казвай, какво ти разправи?

Софя Матвеевна изведнъж се запъна и съвсем се обърка:

— Аз, кажи-речи, нищичко не разбрах.

— Лъжеш, не може хич нищо да не си разбрала.

— Много разправяше за една знатна чернокоса дама — ужасно се изчерви Софя Матвеевна, забелязвайки впрочем русата коса на Варвара Петровна и пълната липса на прилика между нея и „брюнетката“.

— За чернокоса ли? Какво именно? Хайде де!

— Че тая знатна дама през целия си живот била уж много влюбена в него, цели двайсет години; но тъй и не посмяла да му се открие и все се стеснявала от него, защото била пълна…

— Глупак! — замислено, но решително отряза Варвара Петровна.

Софя Матвеевна плачеше вече със сълзи.

— Не мога да ви разкажа свястно, щото много ме беше страх за негова милост и не схванах какво ми говори, щото негова милост е много умен…

— Не си ти, дето ще съдиш за ума му. Предлага ли ти ръката си?

Разказвачката взе да трепери.

— Влюби ли се в тебе? Казвай? Предлага ли ти ръката си? — подвикна Варвара Петровна.

— Почти като тъй да беше — изплака оная. — Само че аз всичко това не го броя за нищо, щото то е от болестта — прибави тя твърдо и вдигна очи.

— Как ти е името?

— Софя Матвеевна.

— Да го знаеш, Софя Матвеевна, че това е най-калпавото, най-кухото същество… Господи, господи! За негодница ли ме имаш?

Онази се опули.

— Как щяло, когато самата вие плачете?

Очите на Варвара Петровна наистина бяха пълни със сълзи.

— Хубаво, седни, седни, не се бой. Погледни ме още веднъж, право в очите — какво се червиш? Даша, ела тука, погледни я — как мислиш, с чисто сърце ли е?

И за почуда, а може би и за още по-голяма уплаха на Софя Матвеевна изведнъж я потупа по бузата.

— Жалко само, че си глупачка. Хем не за годините си. Добре, мила, ще се погрижа за тебе. Виждам, че всичко това е празна работа. Остани засега тука, ще ти наема квартира, ще ти плащам и храната и всичко останало… докато ми потрябваш.

Уплашената Софя Матвеевна уж рече да се обади, че трябвало да бърза.

— Няма закъде да бързаш. Аз ти купувам книгите, а ти ще седиш тука. Мълчи, да не чувам никакви приказки. Нали, ако не бях дошла, все едно, нямаше да го оставиш самичък?

— По никой начин нямаше да го оставя самичък — тихо и твърдо промълви Софя Матвеевна, бършейки очи.

Доктор Залцфиш пристигна късно през нощта. Това беше едно твърде почтено старче и доста опитен практик, който наскоро си бе загубил службата вследствие на някаква амбициозна кавга с началството си. Варвара Петровна моментално беше почнала да го „протежира“. Той внимателно прегледа болния, разпита и деликатно съобщи на Варвара Петровна, че вследствие на получилите се усложнения състоянието на „страдалеца“ е твърде съмнително и че трябва да се очаква всичко, „дори най-лошото“. Варвара Петровна, която за тия двайсет години беше свикнала с мисълта, че от Степан Трофимович не може да изхожда нищо що-годе сериозно и решително, беше дълбоко потресена, дори пребледня.

— Нима наистина няма никаква надежда?

— Как е възможно да няма съвсем никаква надежда, но…

Тя не спа цялата нощ и едва дочака утрото. И щом болният отвори очи и дойде на себе си (все още беше на себе си, макар с всеки изминал час да слабееше), с най-решителен израз отиде при него:

— Степан Трофимович, трябва да се предвижда всичко. Пратих за свещеник. Трябва да изпълните своя дълг…

Познавайки убежденията му, страшно се боеше, че ще й откаже. Той я гледаше с учудване.

— Глупости, глупости! — викна тя, мислейки, че отказва. — Не е време за шеги. Стига вече глупости!

— Но… нима съм толкова болен?

И замислено се беше съгласил. Изобщо впоследствие с голяма изненада научих от Варвара Петровна, че ни най-малко не се изплашил от смъртта.

Охотно се изповядал и се причестил. Всички, и Софя Матвеевна, и дори слугите, влезли да го поздравят с приобщението към светите тайнства. Всички сдържано плачели, гледайки отслабналото му изнемощяло лице и побелелите му потръпващи устни.

— Oui, mes amis[80], чудно ми е, че сте толкова… разтревожени. Вероятно утре ще бъда на крака и… ще тръгнем… Toute cette cérémonie[81]… на която, разбира се, отдавам дължимото… беше…

— Моля ви, отче, непременно да останете с болния — побърза да спре преоблеклия се вече свещеник Варвара Петровна. — И много ви моля, щом поднесат чая, незабавно да побеседвате с него за божественото, за да укрепите вярата му.

Свещеникът заговори. Всички бяха насядали около постелята на болния.

— В нашето греховно време — плавно започна свещеникът с чашата чай в ръцете — вярата във всевишния е единственото убежище на човешкия род от житейските скърби и изпитания, тъй както и упованието във вечното блаженство, което ще получат праведниците…

Степан Трофимович изведнъж сякаш живна; тънка усмивка се плъзна по устните му.

— Mon père, je vous remercie, et vous êtes bien bon, mais…[82]

— Никакво mais, никакво mais! — възкликна Варвара Петровна, скачайки от стола. — Отче — обърна се тя към свещеника, — това е такъв човек, такъв човек… че след един час пак ще трябва да го изповядвате! Такъв човек е той!

Степан Трофимович сдържано се усмихна.

— Мили приятели — каза той, — на мен бог ми е нужен дори само поради това, че е единственото същество, което може да се обича вечно…

Дали наистина беше станал вярващ, или пък величествената церемония на току-що завършилото тайнство бе потресла и възбудила художествената възприемчивост на натурата му, но той твърдо и, както разправят, с дълбоко чувство произнесъл няколко думи в пълен разрез с много от предишните си убеждения.

— Моето безсмъртие е необходимо дори само поради това, че бог няма да пожелае да извърши неправда и окончателно да угаси огъня на пламналата в сърцето ми любов към него. Има ли нещо по-скъпо от любовта? Любовта стои над битието, любовта е венецът на битието и как е възможно битието да не й е подвластно? Нима е възможно, щом веднъж съм го обикнал и щом съм се зарадвал на тази си любов, той да угаси в мен и радостта ми, и да ни превърне в нула? Ако има бог — аз съм безсмъртен! Voila ma profession de foi.[83]

— Има бог, Степан Трофимович, уверявам ви, че има — умоляваше го Варвара Петровна. — Отречете се, поне веднъж в живота си зарежете всичките си глупости! (Тя, види се, не беше схванала добре неговото profession de foi.)

— Друже мой — въодушевяваше се той все повече и повече, макар че гласът му често да пресекваше, — друже мой, когато разбрах това… за другата буза… веднага разбрах и още нещо… J’ai menti toute ma vie[84], цял живот, цял живот! Бих искал… впрочем утре… Утре всички тръгваме.

Варвара Петровна заплака. Очите му търсеха някого.

— Ето я, тук е! — хвана тя за ръката Софя Матвеевна и я побутна към него.

— О, много бих искал отново да живея! — възкликна той с внезапен прилив на енергия. — Всяка минута, всеки миг от живота на човека трябва да бъдат блаженство за него… трябва, непременно трябва! И е дълг на самия човек да направи, че да е тъй; това е законът на човека — скритият, но непременно съществуващ… О, бих искал да видя Петруша… и всички тях… и Шатов!

Ще отбележа, че нито Даря Павловна, нито Варвара Петровна, и дори Залцфиш, който последен беше дошъл от града, все още не знаеха за Шатов.

Степан Трофимович изпадаше във все по-голямо и по-голямо болезнено и непосилно за него вълнение.

— Дори едничката вечна мисъл, че съществува нещо безкрайно по-справедливо и по-щастливо от мен, ме преизпълва с безкрайно умиление и слава — о, да, който и да съм, каквото и да съм направил! На човек много повече от собственото му щастие му е необходимо да знае и всеки миг да вярва, че там нейде съществува онова най-съвършеното, най-спокойното щастие за всеки и за всичко… Целият закон на човешкото битие се състои само в това, човек винаги да може да се преклони пред безкрайно великото. Лишени от безкрайно великото, хората няма да поискат да живеят и в отчаяние ще умрат. Безпределното и безкрайното са тъй необходими на човека, както и тази малка планета, на която живее… Мили мои приятели, всички, всички: да живее Великата Мисъл! Вечната, безпределна Мисъл! Всеки човек, който и да е той, трябва да се преклони пред Великата Мисъл. Дори на най-глупавия човек му е нужно поне нещо велико. Петруша… О, как бих искал отново да го видя! Те не знаят, не знаят, че и у тях гори същата тази вечна Велика Мисъл!

Доктор Залцфиш отсъствал по време на церемонията. Като видял какво става, изпаднал в ужас и разгонил всички, настоявайки да не тревожат повече болния.

Степан Трофимович почина три дни по-късно, но вече в пълно безсъзнание. Някак съвсем тихо угасна като догаряща свещ. Варвара Петровна го опя на самото място и пренесе тялото на нещастния си приятел в Скворешники. Гробът му в църковния двор е вече покрит с мраморна плоча. Надписът и желязната ограда са отложени за пролетта.

Цялото отсъствие на Варвара Петровна от града бе продължило осем дни. Заедно с нея, със собствената й карета, беше пристигнала и Софя Матвеевна, която, изглежда, завинаги оставаше да живее при нея. Ще отбележа само, че когато Степан Трофимович беше изгубил съзнание (същата онази сутрин), Варвара Петровна незабавно отново бе отстранила Софя Матвеевна от къщата и лично се бе грижила за болния до самия му край; повикала я беше чак когато бе издъхнал. И не беше й дала думица да възрази на нейното предложение (по-скоро — заповед) — завинаги да се засели в Скворешники.

— Глупости, глупости — заедно ще тръгнем да продаваме евангелия. Никого нямам вече на тоя свят!

— Но вие имате син — обади се Залцфиш.

— Нямам син аз! — отряза Варвара Петровна и като да предрече.

Глава седьмая

Последнее странстование Степана Трофимовича

I

Я убежден, что Степан Трофимович очень боялся, чувствуя приближение срока его безумного предприятия. Я убежден, что он очень страдал от страху, особенно в ночь накануне, в ту ужасную ночь. Настасья упоминала потом, что он лег спать уже поздно и спал. Но это ничего не доказывает; приговоренные к смерти, говорят, спят очень крепко и накануне казни. Хотя он и вышел уже при дневном свете, когда нервный человек всегда несколько ободряется (а майор, родственник Виргинского, так даже в бога переставал веровать, чуть лишь проходила ночь), но я убежден, что он никогда бы прежде без ужаса не мог вообразить себя одного на большой дороге и в таком положении. Конечно, нечто отчаянное в его мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Stasie[1] и свое двадцатилетнее нагретое место. Но всё равно: он и при самом ясном сознании всех ужасов, его ожидающих, все-таки бы вышел на большую дорогу и пошел по ней! Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. О, он бы мог принять роскошные условия Варвары Петровны и остаться при ее милостях «comme[2] un простой приживальщик»! Но он не принял милости и не остался. И вот он сам оставляет ее и подымает «знамя великой идеи» и идет умереть за него на большой дороге! Именно так должен он был ощущать это; именно так должен был представляться ему его поступок.

Представлялся мне не раз и еще вопрос: почему он именно бежал, то есть бежал ногами, в буквальном смысле, а не просто уехал на лошадях? Я сначала объяснял это пятидесятилетнею непрактичностью и фантастическим уклонением идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадях (хотя бы и с колокольчиком) должна была представляться ему слишком простою и прозаичною; напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно-любовным. Но ныне, когда всё уже кончилось, я полагаю, что всё это тогда совершилось гораздо проще: во-первых, он побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что наверно и исполнила бы, а он наверно бы подчинился и — прощай тогда великая идея навеки. Во-вторых, чтобы взять подорожную, надо было по крайней мере знать, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло самое главное страдание его в ту минуту: назвать и назначить место он ни за что не мог. Ибо, решись он на какой-нибудь город, и вмиг предприятие его стало бы в собственных его глазах и нелепым и невозможным; он это очень предчувствовал. Ну что будет он делать в таком именно городе и почему не в другом? Искать ce marchand?[3] Но какого marchand? Тут опять выскакивал этот второй, и уже самый страшный вопрос. В сущности, не было для него ничего страшнее, чем ce marchand, которого он так вдруг сломя голову пустился отыскивать и которого, уж разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет, уж лучше просто большая дорога, так просто выйти на нее и пойти и ни о чем не думать, пока только можно не думать. Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, — точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея; а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи… Vive la grande route,[4] а там что бог даст.

После внезапного и неожиданного свидания с Лизой, которое я уже описал, пустился он еще в большем самозабвении далее. Большая дорога проходила в полуверсте от Скворешников, и — странно — он даже и не приметил сначала, как вступил на нее. Основательно рассуждать или хоть отчетливо сознавать было для него в ту минуту невыносимо. Мелкий дождь то переставал, то опять начинался; но он не замечал и дождя. Не заметил тоже, как закинул себе сак за плечо и как от этого стало ему легче идти. Должно быть, он прошел так версту или полторы, когда вдруг остановился и осмотрелся. Старая, черная и изрытая колеями дорога тянулась пред ним бесконечною нитью, усаженная своими ветлами; направо — голое место, давным-давно сжатые нивы; налево — кусты, а далее за ними лесок. И вдали — вдали едва приметная линия уходящей вкось железной дороги и на ней дымок какого-то поезда; но звуков уже не было слышно. Степан Трофимович немного оробел, но лишь на мгновение. Беспредметно вздохнул он, поставил свой сак подле ветлы и присел отдохнуть. Делая движение садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед; заметив тут же и дождь, распустил над собою зонтик. Довольно долго сидел он так, изредка шамкая губами и крепко сжав в руке ручку зонтика. Разные образы лихорадочной вереницей неслись пред ним, быстро сменяясь в его уме. «Lise, Lise, — думал он, — а с нею ce Maurice…[5] Странные люди… Но что же это за странный был там пожар, и про что они говорили, и какие убитые?… Мне кажется, Stasie еще ничего не успела узнать и еще ждет меня с кофеем… В карты? Разве я проигрывал в карты людей? Гм… у нас на Руси, во время так называемого крепостного права… Ах боже мой, а Федька?».

Он весь встрепенулся в испуге и осмотрелся кругом: «Ну что, если где-нибудь тут за кустом сидит этот Федька; ведь, говорят, у него где-то тут целая шайка разбойников на большой дороге? О боже, я тогда… Я тогда скажу ему всю правду, что я виноват… и что я десять лет страдал за него, более чем он там в солдатах, и… и я ему отдам портмоне. Гм, j’ai en tout quarante roubles; il prendra les roubles et il me tuera tout de même».[6]

От страху он неизвестно почему закрыл зонтик и положил его подле себя. Вдали, по дороге от города, показалась какая-то телега; он с беспокойством начал всматриваться:

«Grâce à Dieu[7] это телега, и — едет шагом; это не может быть опасно. Эти здешние заморенные лошаденки… Я всегда говорил о породе… Это Петр Ильич, впрочем, говорил в клубе про породу, а я его тогда обремизил, et puis,[8] но что там сзади и… кажется, баба в телеге. Баба и мужик — cela commence à être rassurant.[9] Баба сзади, а мужик впереди — c’est très rassurant.[10] Сзади у них к телеге привязана за рога корова, c’est rassurant au plus haut degré».[11]

Телега поровнялась, довольно прочная и порядочная мужицкая телега. Баба сидела на туго набитом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги в сторону Степана Трофимовича. Сзади в самом деле плелась рыжая корова, привязанная за рога. Мужик и баба выпуча глаза смотрели на Степана Трофимовича, а Степан Трофимович так же точно смотрел на них, но когда уже пропустил их мимо себя шагов на двадцать, вдруг торопливо встал и пошел догонять. В соседстве телеги ему, естественно, показалось благонадежнее, но, догнав ее, он тотчас же опять забыл обо всем и опять погрузился в свои обрывки мыслей и представлений. Он шагал и, уж конечно, не подозревал, что для мужика и бабы он, в этот миг, составляет самый загадочный и любопытный предмет, какой только можно встретить на большой дороге.

— Вы то есть из каких будете, коли не будет неучтиво спросить? — не вытерпела наконец бабенка, когда Степан Трофимович вдруг, в рассеянности, посмотрел на нее. Бабенка была лет двадцати семи, плотная, чернобровая и румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ровные зубы.

— Вы… вы ко мне обращаетесь? — с прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович.

— Из купцов, надо-ть быть, — самоуверенно проговорил мужик. Это был рослый мужичина лет сорока, с широким и неглупым лицом и с рыжеватою окладистою бородой.

— Нет, я не то что купец, я… я… moi c’est autre chose,[12] — кое-как отпарировал Степан Трофимович и на всякий случай на капельку приотстал до задка телеги, так что пошел уже рядом с коровой.

— Из господ, надо-ть быть, — решил мужик, услышав нерусские слова, и дернул лошаденку.

— То-то мы и смотрим на вас, точно вы на прогулку вышли? — залюбопытствовала опять бабенка.

— Это… это вы меня спрашиваете?

— Иностранцы заезжие по чугунке иной приезжают, словно не по здешнему месту у вас сапоги такие…

— Сапог военный, — самодовольно и значительно вставил мужик.

— Нет, я не то чтобы военный, я…

«Любопытная какая бабенка, — злился про себя Степан Трофимович, — и как они меня рассматривают… mais, enfin…[13] Одним словом, странно, что я точно виноват пред ними, а я ничего не виноват пред ними».

Бабенка пошепталась с мужиком.

— Коли вам не обидно, мы, пожалуй, вас подвезем, если только приятно станет.

Степан Трофимович вдруг спохватился.

— Да, да, мои друзья, я с большим удовольствием, потому что очень устал, только как я тут влезу?

«Как это удивительно, — подумал он про себя, — что я так долго шел рядом с этою коровой и мне не пришло в голову попроситься к ним сесть… Эта „действительная жизнь“ имеет в себе нечто весьма характерное…».

Мужик, однако, всё еще не останавливал лошадь.

— Да вам куда будет? — осведомился он с некоторою недоверчивостью.

Степан Трофимович не вдруг понял.

— До Хатова, надо-ть быть?

— К Хатову? Нет, не то чтобы к Хатову… И я не совсем знаком; хотя слышал.

— Село Хатово, село, девять верст отселева.

— Село? c’est charmant,[14] то-то я как будто бы слышал…

Степан Трофимович всё шел, а его всё еще не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове:

— Вы, может быть, думаете, что я… Со мной паспорт и я — профессор, то есть, если хотите, учитель… но главный. Я главный учитель. Oui, c’est comme ça qu’on peut traduire.[15] Я бы очень хотел сесть, и я вам куплю… я вам за это куплю полштофа вина.

— Полтинник с вас, сударь, дорога тяжелая.

— А то нам уж оченно обидно будет, — вставила бабенка.

— Полтинник? Ну хорошо, полтинник. c’est encore mieux, j’ai en tout quarante roubles, mais…[16]

Мужик остановил, и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу, рядом с бабой, на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чем надо, и дивился тому. Это сознание в болезненной слабости ума мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно.

— Это… это как же сзади корова? — спросил он вдруг сам бабенку.