Метаданни

Данни

- Включено в книгата

- Оригинално заглавие

- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)

- Превод от руски

- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 5,8 (× 47 гласа)

- Вашата оценка:

Информация

- Сканиране, разпознаване и корекция

- automation (2011 г.)

- Допълнителна корекция

- NomaD (2011 г.)

Издание:

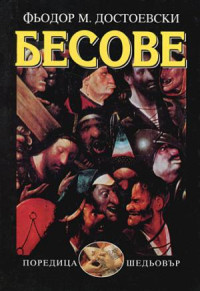

Фьодор Достоевски. Бесове

Превод от руски: Венцел Райчев

Редактор: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректор: Валерия Симеонова

На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош

Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5

Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.

Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“

„Абагар“ АД — Велико Търново

ISBN: 954-9559-04-1

История

- — Добавяне

Метаданни

Данни

- Година

- 1870–1871 (Обществено достояние)

- Език

- руски

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 6 (× 1 глас)

- Вашата оценка:

Информация

- Източник

- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990

История

- — Добавяне

Ни следа, тъма проклета!

Сбъркали сме пътя, знам!

Бяс ни води из полето,

влачи ни насам-натам.

Колко са, кого ли дебнат

и пищят сред нощен мрак?

Караконджо ли погребват,

вещица ли женят пак?

А там по рътлината пасеше голямо стадо свини; и бесовете Го молеха да им позволи да влязат в тях. И им позволи. Като излязоха бесовете от човека, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в езерото и се издави. Свинарите, като видяха станалото, избягаха, та разказаха в града и околностите. И излязоха да видят станалото; и като дойдоха при Иисуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете Иисусови, облечен и със здрав ум; и се изплашиха. А ония, които бяха видели, разказаха им как се спаси бесният.

Част първа

Глава първа

Вместо увод: известни подробности от биографията на многоуважаемия Степан Трофимович Верховенски

I

Пристъпвайки към описанието на тия толкова странни събития, станали неотдавна в нашия с нищо незабележителен досега град, съм принуден поради неумението си да почна малко отдалече, а именно с някои биографични подробности за талантливия и многоуважаван Степан Трофимович Верховенски. Нека тия подробности послужат само за увод към предлаганата хроника, а историята, която възнамерявам да опиша, тепърва ще дойде.

Казвам го направо: Степан Трофимович постоянно играеше сред нас една особена и тъй да се каже, гражданска роля и страстно я обичаше тая си роля — дотам, че ми се струва, без нея просто не би могъл да живее. Не че го приравнявам чак до театрален актьор: пази боже, още повече, лично аз го уважавам. Всичко може би се дължеше на навика или, по-добре да се каже, на останалата му от дете благородна склонност към приятния блян за своята красива гражданска позиция. Той например извънредно много обичаше положението си на „подгонен“ и тъй да се каже, на „въдворен“. В тия двете думички има своего рода класически блясък, който веднъж завинаги го бе съблазнил и после, извисявайки го постепенно в собствените му очи в течение на много, много години, го бе покачил в края на краищата на един твърде висок и ласкаещ самолюбието му пиедестал. В един сатиричен английски роман от миналото столетие някой си Гъливер, като се върнал от страната на лилипутите, където хората нямали и педя на ръст, дотам свикнал да минава сред тях за великан, че и по улиците на Лондон, без да ще, викал на минувачите и на файтоните да отбиват встрани и да се пазят, та да не би случайно да ги стъпчел, въобразявайки си, че той все още е великан, а те — мъничета. Та за тия му работи го осмивали и хокали, а грубияните файтонджии дори шибали великана с камшиците; но справедливо ли е било? Какви ли не ни ги погажда навикът? Навикът бе довел до почти същото и Степан Трофимович, но в още по-невинна и безобидна форма, ако можем да се изразим тъй, защото той беше превъзходен човек.

Аз даже си мисля, че накрая всички и навсякъде го бяха забравили; но пък и не може да се каже, че по-рано е бил съвсем неизвестен. Безспорно, че известно време и той е бил един от прочутата плеяда на славните ни дейци от някогашното поколение, а по едно време — впрочем само за миг, за един много кратичък миг — мнозина от припрените тогавашни хора са произнасяли името му едва ли не наред с имената на Чаадаев, Белински, Грановски и на току-що изгряващия тогава в странство Херцен. Но дейността на Степан Трофимович бе свършила почти в мига, когато бе започнала — тъй да се каже, пометена от „вихъра на обстоятелствата“. И какво излиза впоследствие? Излиза, че е нямало не само „вихър“, но дори „обстоятелства“ — поне в дадения случай. Аз чак сега, буквално тия дни, за голяма моя изненада, но затова пък с пълна достоверност, научих, че Степан Трофимович не само че не е бил „въдворяван“ в нашата губерния, както бе прието да се смята, ами никога не му е бил упражняван дори надзор. Какво нещо било значи силата на собственото въображение! Самият той през целия си живот искрено беше вярвал, че в известни сфери постоянно се опасяват от него, че всяка негова крачка се знае и се брои и че всеки от тримата губернатори, които се смениха у нас през последните двайсет години, още потегляйки насам да управлява губернията и най-вече при приемането й, вече си е имал едно наум за неговата персона, една внушена му от горе грижа. Да беше го убедил някой тогава с неопровержими доказателства, че опасенията му са от край до край напразни, извънредно честният Степан Трофимович непременно би се обидил. А беше между другото човек и умен, че и даровит, човек на науката дори, тъй да се каже, макар впрочем в науката… ами, с една дума, не бе направил кой знае какво в науката и май че съвсем нищо не беше направил[1]. Но нали пък у нас, в Русия, с хората на науката това се случва под път и над път.

Върна се от странство и блесна като лектор на университетската катедра вече в самия край на четирийсетте години. Успя да изнесе всичко на всичко само няколко лекции и май като да беше за аравитяните; успя също да защити блестяща дисертация относно започналото сякаш да покълва гражданско и комерсиално значение на немското градче Ханау[2] в епохата между 1413 и 1428 година, а също така и за ония особени и неясни причини, поради които това значение тъй и не покълнало. Тая дисертация майсторски и болезнено бе жегнала тогавашните славянофили и едно на ръка, му бе създала сред тях многобройни и яростни врагове. После — впрочем вече след като загуби катедрата — успя да напечата (тъй да се каже, напук и да видят кого са загубили) в месечното и прогресивно списание, което превеждаше от Дикенс и проповядваше Жорж Санд[3], началото на едно крайно дълбокомислено изследване — май за причините за необикновеното нравствено благородство на някакви рицари от не знам коя си епоха[4] или нещо от тоя род. Във всеки случай прокарваше се някаква висша и необикновено благородна мисъл. Разправяха отпосле, че продължението на изследването било скоропостижно забранено и дори че прогресивното списание си било изпатило за напечатаната първа половина. Твърде възможно и тъй да е било, защото какво ли не ставаше тогава! Но най-вероятно в дадения случай нищо не е имало и че самия автор го е домързяло да си завърши изследването. А лекциите си за аравитяните беше прекратил, защото някой казвал някому, че било заловено (вероятно от ретроградните му врагове) някакво писмо до някого, в което се излагали някакви „обстоятелства“, вследствие на което някой бил поискал от него някакви обяснения[5]. Не знам вярно ли е, но се твърдеше, че тъкмо тогава в Петербург било разкрито някакво огромно противоестествено и противодържавно съдружие от тринайсет души, което насмалко не разклатило основите. Разправяха, че ония уж се канели да превеждат едва ли не самия Фурие[6]. И сякаш нарочно по същото това време в Москва залавят и поемата на Степан Трофимович, написана отпреди шест години в Берлин, на най-млади години[7], която се разнасяла и разпространявала в преписи измежду двама любители и един студент. Тая поема е сега в чекмеджето ми; получих я още миналата година собственоръчно и прясно-прясно преписана от самия Степан Трофимович и подвързана с разкошна подвързия от червена кожа и с автограф. Впрочем не й липсва поезия, а донякъде и известен талант; една такава особена, но тогава (сиреч по-точно през трийсетте години) честичко пописваха тъй. Да разкажа сюжета, се затруднявам, тъй като, право казано, самият аз нищичко не разбирам. Туй е някаква алегория в лирико-драматична форма, напомняща втората част на „Фауст“. Сцената се отваря с хор на жените, следва хор на мъжете, после — на някакви сили, и най-накрая — хор на душите, още неживели, но на които страшно им се иска да поживеят. Всичките тия хорове пеят за нещо крайно неопределено, повечето за нечие проклятие, но с намеци за най-изискан хумор. Но сцената изведнъж се сменя и настъпва някакъв „Празник на живота“, на който пеят даже насекомите, появява се костенурка с някакви сакраментални латински реплики и доколкото помня, дори един минерал, тоест досущ неодушевен предмет, пропя нещо. И изобщо всички непрекъснато пеят, а ако ли говорят, то само едни неопределени хули, но пак с намеци за висш смисъл. Накрая сцената пак се сменя и се появява един див пущинак, а сред канарите броди някакъв цивилизован младеж, който къса и смуче някакви треви и на въпроса на феята: защо ги смуче тия треви? — отговаря, че просто пращял от изблик на жизнени сили, та търсел забрава и я намирал в сока на тия треви; но че главното му желание било час по-скоро да си загубел ума (може би и излишно желание). След това внезапно пристига неописуемо красив юноша на черен кон и подире му върви ужасното множество на всички народи. Юношата изобразява смъртта, а народите жадуват за нея. И накрая, вече в най-последната сцена, внезапно се появява Вавилонската кула и някакви атлети, които най-сетне уж я завършват с песента за новата надежда и когато вече са я изкарали до върха, владетелят, да речем, на Олимп избягва по един комичен начин, а опомнилото се човечество заема мястото му и започва нов живот с ново проникновение в нещата. Та тая поема, значи, я бяха намерили тогава за опасна. Аз миналата година предлагах на Степан Трофимович да я напечатим поради пълната й в наше време безобидност, но той отклони предложението ми с явно недоволство. Идеята за пълната безобидност на поемата не му хареса и аз дори приписвам тъкмо на това известната студенина към мен, продължила цели два месеца. И какво става? Най-неочаквано, и то почти по същото време, когато предлагах да я напечатим тук — нашата поема я печатат там, тоест в странство, в един от революционните сборници, и изобщо без знанието на Степан Трофимович. Отначало беше се изплашил, хукна при губернатора и написа най-благородно оправдателно писмо до Петербург, два пъти ми го чете и не го изпрати, тъй като не знаеше кому да го адресира. С една дума — цял месец вълнения и тревоги; но аз съм сигурен, че в потайните кътчета на сърцето си беше поласкан необикновено. Само дето не спеше с екземпляра на сборника, който му бяха намерили, денем го криеше под дюшека и дори не даваше на слугинята да му оправя кревата, и макар всеки божи ден да чакаше някаква депеша, гледаше отвисоко. Не дойде никаква депеша. Тогава той се сдобри и с мен, което свидетелства за изключителната доброта на неговото кротко и незлобиво сърце.

II

Не, не твърдя, че той пък никак не е бил пострадал; само дето сега се убедих напълно, че би могъл да продължава за своите аравитяни колкото си иска, стига да би дал необходимите обяснения. Но тогава се беше запънал и с една особена прибързаност си бе наумил веднъж завинаги да убеди себе си, че кариерата му е разбита за цял живот от „вихъра на обстоятелствата“. А ако ще казваме цялата истина, истинската причина да си промени кариерата беше отколешното и отново възобновено извънредно деликатно предложение на Варвара Петровна Ставрогина, съпруга на генерал-лейтенант и първа богаташка, да се нагърби с възпитанието и цялото умствено развитие на единствения й син, в качеството на голям педагог и приятел, да не говорим за блестящото възнаграждение. Предложението му бе направено за първи път още в Берлин и тъкмо по времето, когато за първи път бе овдовял. Първата му жена беше една лекомислена госпожица от нашата губерния, за която се бе оженил в безразсъдните години на най-първа младост, и бе видял май с тази привлекателна впрочем особа бая зор поради недостиг на средства за издръжката й, като оставим другите, отчасти по-деликатни причини. Споминала се беше в Париж, бидейки в разлъка с него през последните три години, оставяйки му един петгодишен син, „плод на първата щастлива и още непомрачена любов“, както се изтърва веднъж пред мен опечаленият Степан Трофимович. Чедото още от самото начало го бяха пратили в Русия, където възпитанието му бе поверено изключително на някакви далечни лели, някъде в дълбоката провинция. Степан Трофимович беше отклонил тогавашното предложение на Варвара Петровна и на бърза ръка, недочакал дори годината, се беше оженил повторно за едно мълчаливо берлинско немкинче и главното, без да го е налагало нещо особено. Но освен тази се бяха намерили и други причини за отказа от мястото на възпитател: съблазнила го бе гръмката по онуй време слава на един незабравим професор и той на свой ред литна към катедрата, за която се беше готвил, та да изпробва и своите орлови криле. И ето че сега, с опърлени вече криле, естествено, се беше сетил за предложението, което и попреди бе разколебавало решението му. А внезапната смърт на втората му жена, която не изкара с него и година време, беше решила въпроса окончателно. Казвам го направо: всичко реши пламенната привързаност и скъпоценното, тъй да се каже, класическо приятелство на Варвара Петровна, ако може, разбира се, да се изразим тъй за приятелството. Той се беше хвърлил в обятията на тази дружба и работата се кротна за цели двайсет и кусур години. Употребих израза „хвърли се в обятията“, но боже съхрани някой да си помисли нещо повече: тези обятия трябва да се разбират единствено в най-високонравствен смисъл. Най-тънка и най-деликатна връзка съедини тези две изключителни същества навеки.

Предложението бе прието и за това, че имотецът, останал от първата жена на Степан Трофимович, граничеше със Скворешники — разкошното крайградско имение на Ставрогини в нашата губерния. Освен това винаги бе възможно, в тишината на кабинета и без да се разсейва от тегобите на университетските занимания, да се посвети на науката и да обогати родната книжнина с най-проникновени изследвания. Изследвания нема̀; но затова пък се оказа възможно целия си останал живот, повече от двайсет години, да стои, тъй да се каже, като „жив упрек“ пред отечеството, както го е казал и народният поет[8]:

На упрек живо въплъщение

…………………………………

Стои пред цяло поколение либералът идеалист.

Но лицето, по чийто адрес се бе изказал народният поет, е имало може би правото — стига да е искало — цял живот да позира по тоя начин, макар да е жива скука. Нашият Степан Трофимович обаче, право да си го кажем, беше просто подражател в сравнение с подобни лица, пък и се уморяваше да стои и повечкото гледаше да се изтегне на гръб. Но макар и на гръб, упрекът си оставаше жив и в легнало положение — това трябва да му се признае, още повече, на губернията толкова й стигаше. Да го видехте само в клуба, когато сядаше да играе карти. Целият му вид говореше: „Карти! Сядам с вас на карти! Съвместимо ли е това? Кой е отговорен за това? Кой разсипа делото ми и го превърна в едно надцакване? Ама карай, затъвай, Русийо!“ — и величествено цакаше с купите.

А което е право, страшно си падаше по картите[9], заради което, особено в последно време, си имаше чести и неприятни разправии с Варвара Петровна, още повече че постоянно губеше. Но за това по-после. Ще кажа само, че не беше лишен от съвест (тоест понякога), поради което често го избиваше на тъга. В продължение на цялото му двайсетгодишно приятелство с Варвара Петровна по три или четири пъти годишно редовно го избиваше на тъй наричаната помежду ни „гражданска скръб“, сиреч просто се разкисваше, но тия думици се нравеха на многоуважаемата Варвара Петровна. Впоследствие освен на гражданска скръб взе да го избива и на шампанско, но деликатната Варвара Петровна през целия му живот го предпазваше от всевъзможните тривиални наклонности. Пък му трябваше бавачка, защото понякога ставаше твърде особен: в разгара на най-възвишена тъга изведнъж прихваше да се смее по най-простонароден начин. Връхлитаха го мигове, когато дори за себе си почваше да говори в хумористичен смисъл. А нищо не плашеше Варвара Петровна повече от хумористичния смисъл. Тя беше жена класик, жена меценатка, която действаше само и единствено в името на висши съображения. Капитално бе двайсетгодишното влияние на тази висша дама върху горкичкия й приятел. За нея трябва да се каже отделно, което и ще сторя.

III

Има ги такива странни приятелства: и двамата са, току-речи, готови да се изядат, цял живот се ядат, а не могат да скъсат. Дори е невъзможно да скъсат: онзи, който пръв закапризничи и рече да скъса пръв, разбира, че ще умре, ако това се случи. С положителност го зная, че Степан Трофимович на няколко пъти и понякога след най-интимни излияния на четири очи с Варвара Петровна, след излизането й изведнъж е скачал от дивана и е почвал да блъска с юмруци по стената.

Това ставаше без ни най-малка алегория, веднъж дори беше откъртил мазилка от стената. Някой може да попита: как съм могъл да науча тая тънка подробност? Ами ако лично аз съм бивал свидетел, а? Ами ако лично Степан Трофимович неведнъж ми е плакал на ревера, описвайки с най-ярки краски цялото опако на живота си? (И какво ли не е издумвал при това!) Но ето какво ставаше почти винаги след тия хленчения: на сутринта той вече беше готов собственоръчно да се разпъне за своята неблагодарност; викаше ме спешно да съм идел при него или пък самият той лично дотичваше при мен, само и само да възвести, че Варвара Петровна е „ангел на честта и деликатността, а той — самата противоположност“. И не само че тичаше при мен, ами нееднократно описваше всичко това на самата нея в най-красноречиви писма и черно на бяло си признаваше, подписвайки се с трите си имена, че не кога да е, а вчера например бил споделял със странично лице, че тя го държала от суетност, завиждала му на учеността и способностите, мразела го и се бояла да си разкрие омразата явно от страх да не я напуснел, с което щял да навреди на литературната й репутация; че вследствие на това той се презира и е решен да загине от насилствена смърт, а от нея чака последната дума, която щяла всичко да реши, и прочие, и прочие, все в тоя дух. Можем да си представим след всичко това до каква истерика стигаха понякога нервните избухвания на това най-невинно от всички петдесетгодишни бебета! Лично аз четох веднъж едно от тия му писма след някакво тяхно спречкване заради нещо крайно нищожно, но инак ядовито. Ужасих се и взех да го моля да не праща писмото.

— Не може… по-честно е… дълг… ще умра, ако не й призная всичко, всичко! — отвръщаше ми той като трескав и прати писмото.

Тъкмо там бе разликата между тях — Варвара Петровна никога не би пратила подобно писмо. Вярно, че той страшно обичаше да пише; пишеше й дори като живееха под един покрив, а щом го хванеше истерията — и по два пъти дневно. Аз зная със сигурност, че тя винаги най-внимателно изчиташе тия писма, дори да се случеха и по две на ден, и като изчетеше, ги туряше в едно специално чекмедженце — преномерирани и сортирани; освен това тя ги туряше в сърцето си. После, като подържеше приятеля си цял ден без отговор, се срещаше с него, сякаш нищо не е било, сякаш вчера не се бе случило досущ нищо особено. Малко по малко тъй го издресира, че и той взе да не смее да й напомня за вчерашното, а само търсеше да улови от време на време погледа й. Но тя нищо не забравяше, а той забравяше, че понякога дори твърде бързо, и неведнъж, подлъган тъкмо от това нейно спокойствие, още същия ден го удряше на шеги и закачки, особено като дойдеха приятели и се отвореше шампанско. С какъв ли яд трябва да го е гледала в тия минути, а той нищичко не забелязваше! Може би чак след седмица, месец или дори половин година, в някакъв особен момент, когато най-случайно си спомнеше някой израз от тия си писма, а после и цялото писмо с всичките му подробности, изведнъж изгаряше от срам и дотам се изтормозваше, че го хващаха неговите нервни пристъпи. Тия му особени пристъпи, нещо като холерина, бяха в някои случаи обичайният изход от нервните му кризи и представляваха един любопитен посвоему куриоз на неговото телосложение.

Действително Варвара Петровна твърде често и истински го беше мразила; но той така и не забеляза и не разбра, че накрая й беше станал син, нейно създание, може да се каже, нейно изобретение, станал беше плът от плътта й и че ни най-малко не го държи и издържа от едната „гола завист за дарованията му“. Как ли трябва да са я оскърбявали подобни предположения! Покрай непрестанната омраза, ревност и презрение у нея се таеше някаква непоносима любов към него. Не даваше прах да падне отгоре му, двайсет и две години му беше бавачка, по цели нощи не би мигнала от грижи, ако опреше до репутацията му на поет, учен и граждански деец. Беше си го измислила и първа си беше повярвала на измислицата. Той й беше нещо като блян… Но за всичко това действително искаше от него много, понякога дори робство. Беше невероятно злопаметна. И като стана дума, ще разкажа два случая.

IV

Веднъж, още при първите слухове за разкрепостяването[10] на селяните, когато цяла Русия изведнъж възликува и се готвеше цяла да се възроди, на минаване през града у Варвара Петровна дошъл един петербургски барон, човек с най-високопоставени връзки и както се казва, доста вътрешен по въпроса. Варвара Петровна изключително ценеше подобни посещения, защото след смъртта на генерала връзките й с висшето общество отслабваха ли, отслабваха, та накрая и съвсем се стопиха. Баронът дошъл на чай и поседял нещо около час. Други нямало, но Варвара Петровна поканила Степан Трофимович и го извадила на показ. Баронът дори бил чувал нещо за него навремето или се направил, че чувал, но, общо взето, рядко се обръщал към него. То се знае, Степан Трофимович не е тоя, дето ще си остави коня в реката, пък и маниерите му бяха най-изискани. И макар май да не бе от знатен род, но тъй се бе случило, че от малък го бяха възпитавали в едно от видните московски семейства и ще рече, добре; френския го говореше като парижанин. Сиреч баронът от пръв поглед е трябвало да разбере с какви хора се обгражда Варвара Петровна, та макар и в губернското си уединение. Излязло обаче друго. Когато баронът с положителност потвърдил пълната достоверност на току-що плъзналите тогава слухове за великата реформа, Степан Трофимович не се стърпял и викнал ура! и дори направил с ръка някакъв жест, изобразяващ възторг. Тихичко се провикнал, дори изящно; може дори възторгът да е бил преднамерен, а жестът нарочно заучен пред огледалото половин час преди чая; но нещо, види се, не е станало тъй, както трябва, защото баронът си позволил да се поусмихне, макар тутакси и необикновено учтиво да казал нещо за всеобщото и надлежно за случая умиление на всички руски сърца пред великото събитие. А след още малко си тръгнал и на тръгване подал двата си пръста и на Степан Трофимович. Като се върнали в гостната, Варвара Петровна отначало помълчала три минути, уж че търсела нещо по масата, но изведнъж се обърнала към Степан Трофимович и пребледняла, със святкащ поглед, процедила шепнешката:

— Аз туй няма да ви го забравя!

На другия ден се срещнала с приятеля си, сякаш нищо не било; и като да беше забравила за случката. Но тринайсет години по-късно, в един трагичен момент, му я напомни и го упрекна и пак пребледня точно като преди тринайсет години, когато му бе отправила първия упрек. Само два пъти през целия си живот му бе казвала: „Аз туй няма да ви го забравя!“ Случката с барона беше вече вторият случай; но и първият случай, на свой ред, е тъй характерен и като че ли тъй много значи за съдбата на Степан Трофимович, че се решавам и него да спомена.

Това станало през петдесет и петата година, през пролетта, през май, а именно след като в Скворешники получили известието за кончината на генерал-лейтенант Ставрогин, един лекомислен старец, умрял от стомашно разстройство на път за Крим, където бързал по повод назначението му в действащата армия. Варвара Петровна останала вдовица и се облякла в пълен траур. Вярно, че не ще да е тъгувала твърде за мъжа си, с когото през последните четири години живееха съвсем отделно, поради несходство на характерите, и само редовно му пращаше пари. (Генералът имаше само сто и петдесет души, заплатата си, а освен това бе знатен и с връзки; а всичкото богатство и Скворешники бяха на Варвара Петровна, единствена дъщеря на много богат откупчик.) И все пак била потресена от внезапното известие и се оттеглила в пълно уединение. То се знае, Степан Трофимович неотлъчно бил до нея.

Май бил в разгара си; вечерите били възхитителни. Почвала да цъфти калината. Приятелите се срещали всяка вечер в градината и до късна нощ седели в беседката, изливайки един пред друг чувства и мисли. Поетични мигове. Под впечатление на настъпилата в живота й промяна Варвара Петровна говорила повече от обикновено. Тя като да се разтапяла от нежност към приятеля си и тъй продължило няколко вечери. Но внезапно една странна мисъл осенила Степан Трофимович: „Дали пък неутешимата вдовица не разчита на него и дали в края на едногодишния траур не чака предложение от негова страна?“ Цинична мисъл, но нали възвишените натури понякога са дори по-склонни към цинични мисли, та било то само поради многостранността на развитието. Степан Трофимович започнал да вниква и намерил, че прилича да е тъй. Замислил се: „Богатството е огромно, разбира се, но…“ Действително Варвара Петровна никак не приличаше на красавица: висока, жълта, щръклеста жена, с длъгнесто лице, напомнящо нещо конско. Все повече и повече се колебаел Степан Трофимович, разкъсвал се от съмнения, веднъж-дваж дори си поплакал (той често плачеше). Вечер, тоест в беседката, лицето му някак неволно взело да добива капризен и насмешлив, кокетен и същевременно високомерен израз. Човек го прави някак без да ще, неволно, и колкото по-благороден е, толкова повече то бие на очи. Един господ знае какво е било всъщност, но Варвара Петровна едва ли е изпитвала чак такива чувства, които напълно да оправдават подозренията на Степан Трофимович. Пък и едва ли би сменила името Ставрогина за неговото, колкото и славно да е то. Било е може би чисто и просто една женствена игра от нейна страна, проява на несъзнателната женска потребност, тъй натурална при едни по-особени женски случаи. Впрочем не твърдя; незнайни са дълбините на женското сърце, та дори и до днес! Но аз продължавам.

Изглежда, тя скоро е разгадала особения израз на лицето на приятеля си; беше чувствителна и прозорлива, а той понякога твърде наивен. Но вечерите вървели, както преди, и разговорите били все тъй поетични и интересни. И ето че веднъж с настъпването на нощта те най-приятелски се разделили след един крайно оживен и поетичен разговор и горещо си стиснали ръце пред входа на къщата, в която живееше Степан Трофимович. Той всяко лято се пренасяше от голямата господарска къща в Скворешники в разположената почти в градината лятна къща. Току-що бил влязъл и обзет от натрапчиви мисли, застанал пред прозореца с незапалената още пура, загледан в леките като пух бели облачета, плувнали край ясната месечина, когато изведнъж едно тихо шумолене го накарало да трепне и да се обърне. Пред него отново стояла Варвара Петровна, с която се били разделили само преди четири минути. Жълтото й лице било почти синьо, устните — стиснати, само краищата потрепвали. Цели десет секунди го гледала в очите, мълчаливо, с твърд, неумолим поглед, и изведнъж прошепнала на един дъх:

— Никога няма да ви го забравя това!

Когато вече десет години по-късно Степан Трофимович шепнешком ми разправяше тази тъжна история — и дори заключи вратата, — той ми се кълнеше, че до такава степен изгубил ума и дума, че не чул и не видял кога и как изчезнала Варвара Петровна. А тъй като никога впоследствие не му беше намеквала дори за станалото и всичко тръгнало, сякаш нищо не било, той цял живот бе склонен да смята, че всичко това е било една болезнена халюцинация, още повече че същата нощ наистина заболял за цели две седмици, което впрочем турило край и на срещите в беседката.

Но независимо от илюзиите за някаква халюцинация той всеки ден, цял живот сякаш чакаше продължението и тъй да се каже, развръзката на онова събитие. Не вярваше, че с това е свършено! А щом е тъй, странно ще да е поглеждал понякога приятелката си.

V

Тя лично му беше съчинила дори костюма, с който бе ходил цял живот. Костюмът беше изящен и характерен: дългопол черен сюртук, закопчан почти догоре, но му стоеше твърде изискано; мека шапка (през лятото сламена) с широка периферия; вратовръзката бяла, батистова, с голям възел и увиснали краища; бастунът със сребърна дръжка, при това — коси до раменете. Беше тъмнорус и косите му взеха да се прошарват малко едва напоследък. Брада и мустаци не носеше. Разправят, че като млад бил изключително красив. Но според мен той и на стари години беше необикновено внушителен. Пък и старост ли е това петдесет и три години? Поради някакво гражданско кокетство обаче той не само че не се младееше, ами като да се перчеше със солидната си възраст и висок, сух, с коси до раменете и с тоя си костюм приличаше на патриарх или още по-точно, на портрета на поета Куколник[11], литографиран през трийсетте години в някакво издание, особено когато седеше през лятото в градината, на пейката под разцъфналия люляков храст, подпрян с две ръце на бастуна, с отворена книга до себе си и поетично замислен над слънчевия залез. Относно книгите ще отбележа, че в последно време той взе някак да изоставя четенето. Впрочем това почти накрая. Вестниците и списанията, които Варвара Петровна изписваше в голямо количество, ги следеше редовно. Успехите на руската литература също го интересуваха постоянно, макар ни най-малко да не уронваше и собственото си достойнство. По едно време уж се беше поувлякъл да изучи висшата съвременна политика по нашите външни и вътрешни работи, но скоро махна с ръка, заряза това начинание. Случваше се и туй: вземе със себе си в градината Токвил, а скришом пъхне в джоба си Пол дьо Кок[12]. Но това са впрочем дребни работи.

Ще отбележа в скобки и за портрета на Куколник: Варвара Петровна беше видяла за първи път тая картинка още като момиче в пансиона за благородни девици в Москва. Разбира се, тутакси се влюбила в портрета, както го правят всички пансионерки, които се влюбват в каквото им падне, включително и в учителите си — предимно по краснопис и рисуване. Но любопитното не е момичешката история, а че дори на петдесет години Варвара Петровна държеше тая картинка сред най-интимните си драгоценности, тъй че може би само поради това и костюма на Степан Трофимович го беше съчинила да прилича донякъде на изобразения на картинката костюм. Но и туй е дреболия, разбира се.

През първите години, или по-точно през първата половина на пребиваването си у Варвара Петровна, Степан Трофимович уж че още се тъкмеше за някакво съчинение и всеки ден най-сериозно се канеше да го пише. Но през втората половина трябва да беше забравил и азбуката. Все по-често и по-често ни казваше: „Готов съм уж да пристъпя, материалите са ми събрани, а не ми се похваща. Нищо не ми се прави!“ — и унило клюмаше глава. Без съмнение тъкмо това трябваше да му придаде още по-голямо величие в очите ни, като един мъченик на науката: но на самия него му се искаше нещо друго. „Забравиха ме, никому не съм нужен вече!“ — неведнъж се изпускаше той. Това тягостно настроение го обзе особено като наближи петдесетте години. Варвара Петровна разбра най-сетне, че работата е сериозна. Пък и не можеше да се помири тя с мисълта, че приятелят й е забравен и ненужен. За да го разсее, пък и за подновяване на славата, тя го отведе тогава в Москва, където имаше някои твърде изискани литературни и научни познанства; но се оказа, че и Москва не помага.

Бяха едни особени времена; настъпило бе нещо ново, твърде различно от дотогавашното мъртвило и някак много особено, но се усещаше повсеместно, че дори в Скворешники. Дохождаха какви ли не слухове. Фактите, общо взето, бяха горе-долу известни, но, види се, освен фактите се бяха появили и някакви съпътстващи ги идеи и най-важното, в голямо количество[13]. И тъкмо туй смущаваше: по никой начин не можеше да се нагодиш и със сигурност да узнаеш какво именно значат тия идеи. Поради женската си натура на Варвара Петровна непременно й се щеше да се подразбира нещо тайно. По едно време взе уж да чете вестници и списания, забранени чужбински издания, че дори току-що почналите да нашумяват прокламации[14] (всичко туй й се доставяше); но само дето й се завъртя главата. Захвана се да пише писма: отговаряха й рядко и колкото по-нататък — все по-неразбрано. Степан Трофимович тържествено бе поканен веднъж завинаги да й разясни „всичките тия идеи“, но от обяснението му бе останала явно недоволна. Възгледите на Степан Трофимович за общото движение бяха крайно високомерни; у него всичко се свеждаше до това, че са го забравили и не бил нужен никому. Накрая и него го споменаха, отначало в чужбинските издания — като заточен мъченик, и веднага подир туй и в Петербург — като бивша звезда от прочутото съзвездие; сравняваха го дори, кой знае защо, с Радишчев. После някой писа, че вече бил умрял, и обеща некролог. Степан Трофимович тутакси възкръсна и здравата взе да се пери. Цялото му високомерие към съвременниците отведнъж се изпари и го обзе пламенната мечта да се присъедини към движението и да покаже какво може. Варвара Петровна тутакси отново и на всичко повярва и страшно се засуети. Решено бе без никакво разтакаване да вървят в Петербург, да разузнаят каква е цялата работа, лично да вникнат и ако е възможно, да се посветят на новата дейност всецяло и безвъзвратно. Тя впрочем обяви, че е готова да основе списание и от тъй насетне да му посвети целия си живот. Виждайки докъде е стигнало, Степан Трофимович още повече се наду, из пътя дори се беше държал с Варвара Петровна почти покровителствено, което тя тутакси скъта в сърцето си. Впрочем тя имаше и една друга твърде важна причина за това пътуване, а именно подновяването на високопоставените си връзки. Трябваше по възможност да напомни за себе си, най-малкото да опита. А официалният предлог за пътешествието бе да се види със сина си, който завършваше по това време науките си в един петербургски лицей.

VI

Бяха заминали и бяха прекарали в Петербург почти целия зимен сезон. Към Велики пости обаче всичко се пукнало като голям сапунен мехур. Бляновете отлитнали и бъркотията не само че не се оправила, ами станала още по-отвратителна. Първо, с високопоставените връзки не излязло почти нищо, някакви съвсем микроскопични успехи, и то с цената на унизително престараване. Оскърбената Варвара Петровна се отдала всецяло на „новите идеи“ и взела да урежда в дома си „вечери“. Поканила литератори и тутакси й ги надовели колкото си щеш. После и самички взели да идват, без покана; един друг се водели. Никога не била виждала такива литератори. Невероятно суетни, но напълно открито, като да изпълнявали някаква повинност. Някои (макар и далеч не всички) идвали дори пияни, но сякаш намирайки в това някаква особена, непозната досега красота. Всички донемайкъде се надували с нещо. На всички лица било изписано, че току-що са открили някаква извънредно важна тайна. Непрекъснато се карали, минавало за голям шик. Доста трудно било да се разбере какво точно са написали тия литератори; но имало критици, романисти, драматурзи, сатирици, изобличители. Степан Трофимович проникнал дори в най-висшия кръг, там, откъдето управляваха движението. Управляващите стояха невероятно високо, но него го бяха приели радушно, макар, разбира се, никой от тях да не е знаел и чувал за него друго, освен дето бил „представител на идеята“. Той дотам маневрирал около тях, че въпреки цялото им олимпийство на два пъти ги домъквал в салона на Варвара Петровна.

Тия били много сериозни и много вежливи; държали се добре; останалите явно им се плашели; но било очевидно, че са хора заети. Явили се и две-три от бившите литературни знаменитости, случили се тогава в Петербург, с които Варвара Петровна открай време поддържаше най-изящни отношения. Но за нейна почуда тия истински и съвсем безспорни знаменитости били по-тихи от водата, по-ниски от тревата, а неколцина дори се умилквали около цялата тая новоизлюпена сган и позорно й се подмазвали[15]. На Степан Трофимович отначало му потръгнало; хванали се за него и взели да го изкарват на публични литературни събрания. Когато на едно такова публично литературно четене за първи път се появил на подиума като четец, се раздали френетични аплодисменти, нестихващи цели пет минути. Девет години по-късно той си го спомняше със сълзи на очи, впрочем повече поради артистичната си натура, отколкото от благодарност. „Кълна ви се и на бас се хващам — казваше ми самият той (но само на мен и под секрет), — че един човек нямаше сред цялата тая публика ей толкова да ме знае!“ Забележително признание: ще рече, имало е у него здрав смисъл, щом дори тогава, на подиума, е могъл тъй ясно да схване положението въпреки цялото си опиянение; и ще рече — нямало е здрав смисъл, щом дори девет години по-късно не можеше да си спомни за това без чувство на обида. Накарали го бяха да подпише два-три колективни протеста[16] (и той не знаеше срещу какво); подписал. Варвара Петровна също я накарали да подпише срещу някаква „безобразна постъпка“ и подписала. Впрочем повечето от тия нови хора, макар да ходели у Варвара Петровна, кой знае защо, смятали за свой дълг да се отнасят към нея с презрение и нескрит присмех. Впоследствие в минути на горест Степан Трофимович ми беше намеквал, че тя му завидяла тъкмо оттогава. Тя, естествено, разбирала, че не бива да има вземане-даване с тия хора, но въпреки това ги приемала с ламтеж, с истеричното си женско нетърпение и главното, с надеждата нещо да стане! На тия си вечери се произнасяла рядко, макар да би могла и да се произнесе; повечето слушала. Произнасяли се по въпроса за премахването на цензурата и на буквата „ъ“; за замяната на руските букви с латински; за вчерашното въдворяване на еди-кой си, за някакъв скандал в Пасажа[17], за ползата от раздробяването на Русия по народности със свободна федеративна връзка, за унищожаването на армията и флота, за възстановяването на Полша до Днепър, за селската реформа и прокламациите, за премахване на наследяването, за семейството, децата и свещениците, за правата на жените[18], за къщата на господин Краевски[19], която никой никога тъй и не прости на господин Краевски, и пр., и пр. Ясно било, че в тая сбирщина нови хора гъмжи от мошеници, но несъмнено е имало и мнозина честни, дори твърде привлекателни личности въпреки някои все пак удивителни отсенки. Честните били много по-трудни за разбиране от нечестните и безцеремонните; но не се знаело кой кого държи в ръцете си. Когато Варвара Петровна оповестила идеята си да издава списание, към нея се стекли още повече хора, но тутакси право в очите й се посипали обвинения, че била капиталистка и експлоататорка. Безцеремонността на обвиненията се равнявала само на тяхната неочакваност. На една от вечерите на Варвара Петровна престарелият генерал Иван Иванович Дроздов, отколешен приятел и съслуживец на покойния генерал Ставрогин, човек най-достоен (но посвоему) и когото всички тук познаваме, безкрайно опърничав и избухлив, с ужасен апетит и ужасен страх от атеизма, се запрепирал с един прочут юноша. Оня веднага го срязал: „Вие сте, види се, генерал, щом така говорите“, тоест в смисъл, че по-обидна дума от генерал дори не се сеща. Иван Иванович страхотно кипнал: „Да, господинчо, генерал съм и дори генерал-лейтенант и съм служил на моя господар-император, а ти, господинчо, си сополанко и безбожник!“ Станал неприличен скандал. На другия ден случаят бил изнесен в печата и почнали да събират подписи срещу „безобразната постъпка“ на Варвара Петровна, която не пожелала тутакси да изгони генерала. В едно илюстровано списание се появила карикатура, в която язвително изтипосали Варвара Петровна, генерала и Степан Трофимович като трима ретроградни приятели; към картинката били приложени и стихове, написани от народния поет нарочно за случая. Ще кажа от себе си, че много особи с генералски чинове действително имат смешния навик да казват: „Служил съм на моя господар-император…“, тоест като че ли техният господар-император не е същият, който е и на обикновените императорски поданици, а друг, техен си.

Да се стои повече в Петербург, било, разбира се, невъзможно, още повече че Степан Трофимович претърпял окончателно fiasco[20]. Не издържал и взел да говори за правата на изкуството и още повече почнали да му се смеят. На последното четене си наумил да въздейства с граждански патос, въобразявайки си, че ще трогне сърцата, и разчитайки на уважението към неговото „изгнаничество“. Той безспорно се съгласил, че думата „отечество“ е ненужна и комична, съгласил се с мисълта за вредата от религията, но гръмогласно и твърдо заявил, че ботушът стои по-долу от Пушкин[21] и дори много по-долу. Безмилостно го освиркали, тъй че още неслязъл от подиума, публично се разплакал. Варвара Петровна го отвела вкъщи жив-умрял. „On m’a traite comme un vieux bonet de coton!“[22] — хленчел той несвързано. Цяла нощ го успокоявала, давала му лавровишневи капки и до сутринта му повтаряла: „Вие още сте полезен; пак ще ви дойде времето, ще ви оценят… другаде.“

А рано сутринта на другия ден при Варвара Петровна довтасали петима литератори, трима от които съвсем непознати, дори никога не ги била виждала. Крайно сурово я известили, че били разгледали въпроса за нейното списание и идвали да й съобщят решението си. (Варвара Петровна никому и никога не била поръчвала да разглежда и решава нещо относно списанието й.) Решението им било, основавайки списанието, тя незабавно да им го предаде заедно с капитала на началата на свободната асоциация; тя пък самата да си заминела в Скворешники, подбирайки със себе си и Степан Трофимович, който „бил остарял“. От деликатност се съгласявали да й признаят правото на собственост и да й превеждат ежегодно една шеста от чистия приход. Най-трогателното в тази история е, че от тия петимата най-малкото четирима не са имали никакви користни цели, а са действали единствено в името на „общото дело“.

„На тръгване бяхме като замаяни — разказваше Степан Трофимович, — аз просто не бях на себе си, помня само, че все си повтарях в такт с колелетата:

Век и Век и Лев Камбек[23]

Лев Камбек и Век и Век… —

и тям подобни дивотии чак до самата Москва. Едва в Москва се опомних — сякаш съм можел да очаквам друго? О, приятелю! — възкликваше той понякога, за да ни въодушеви. — Нямате си представа каква мъка и яд обземат душата, когато некадърници подхванат великата, отдавна и свято тачена идея и я завлекат на улицата при такива като тях глупаци, и вие внезапно я срещате — вече у вехтошаря, неузнаваема, окаляна, разкривена, без пропорции, без хармония, играчка в ръцете на глупави деца! Не! В наше време не беше така и не към това се стремяхме. Не, не, съвсем не към това. Аз нищо вече не мога да позная… Нашето време пак ще дойде и пак ще насочи по правия път всичко, което се люшка, сегашното. Какво ще стане инак?…“

VII

Тутакси след завръщането от Петербург Варвара Петровна изпрати приятеля си в странство: „да си почине“; пък и необходимо им беше да се разделят за известно време, тя го чувстваше. Степан Трофимович тръгна с възторг. „Ще възкръсна там! — възкликваше той. — Там най-сетне ще се захвана с науката!“ Но още в първите си писма от Берлин подкара пак старата песен. „Сърцето ми е разбито — пишеше той на Варвара Петровна, — забравата не идва! Тук, в Берлин, всичко ми напомни онова, някогашното, отминалото, първите възторзи и първите мъки. Къде е тя? Къде са двете те? Къде са двата ангела, които никога не съм заслужавал? Къде е моят син, моят възлюблен син? Къде съм аз най-сетне, самият аз, предишният, с челичената сила, непоклатим като скала, щом днеска някой си Andrejeff, un православен шут с брада, peut briser mon existence en deux“[24] и т.н., и т.н. Що се отнася до сина на Степан Трофимович, той го беше виждал всичко на всичко два пъти в живота си: първия път, когато се беше родил, и втория — съвсем наскоро в Петербург, където младежът се готвеше за влизане в университета. Както вече се каза, момчето беше прекарало целия си живот при лелите си в О-ска губерния (за сметка на Варвара Петровна), на седемстотин версти от Скворешники. Що се отнася до Andrejeff, тоест Андреев, това беше чисто и просто един наш, тукашен търговец, бакалин, голям чудак, археолог самоук, страстен събирач на руски старини, който чат-пат се счепкваше със Степан Трофимович по науките, а главно по насоките. Този почтен търговец с бяла брада и големи сребърни очила не му беше доплатил четиристотин рубли, които му дължеше за няколкото десетини гора в именийцето на Степан Трофимович (в съседство със Скворешники). Макар, отправяйки приятеля си в Берлин, Варвара Петровна пребогато да го бе снабдила със средства, на заминаване Степан Трофимович много разчиташе на тия четиристотин рубли, вероятно за някои скришни свои разходи, и просто му се доплака, когато Andrejeff го помоли да почака един месец, имайки впрочем и правото на такава отсрочка, тъй като първите вноски ги беше направил комай половин година напред, предвид особената тогавашна нужда на Степан Трофимович. Варвара Петровна на един дъх изчете това първо писмо, подчерта с молив възклицанието „Къде са двете те?“, сложи му дата и го прибра в чекмедженцето. Той, разбира се, имаше предвид двете си покойни жени. Във второто писмо от Берлин песента варираше: „Работя по дванайсет часа на денонощие («пак добре да са единайсет», промърмори Варвара Петровна), ровя се из библиотеките, сверки, бележки, тичане; бях у професорите. Поднових познанството с превъзходното семейство Дундасови. Каква прелест е Надежда Николаевна, дори досега! Праща ви много поздрави, младият й съпруг и тримата й племенници са в Берлин. Беседваме до зори с младежта, вечерите са почти атински, но само по финес и изящество; всичко е най-благородно: много музика, испански мотиви, мечти за общочовешко обновление, идеята за вечна красота, Сикстинската мадона, светлина с прорези от мрак, но и слънцето има петна! О, друже мой, благородни, верни мой друже! Аз целият съм с вас и ваш, единствено с вас en tout pays[25], та дори dans le pays que se trouve au delà des forets de Tylylley[26], за която, нали помните, тъй често с трепет си говорехме в Петербург на заминаване. Спомням си го с усмивка. Минавайки границата, се почувствах незастрашен, усещане странно, ново, за първи път след толкова години…“ и т.н., и т.н.

„Вятър и мъгла! — реши Варвара Петровна, скътвайки и това писмо. — Щом атинските им вечери откарват до зори, как ще седи по дванайсет часа над книгите. Пиян ли е бил, като е писал? А тая Дундасова как се осмелява да ми праща поздрави? Впрочем, нека се поразсее малко…“

Фразата „dans le pays que se trouve au delà des forets de Tylylley“ означаваше „страната отвъд гори Тилилейски“. Понякога Степан Трофимович нарочно превеждаше руски пословици и местни поговорки на френски по най-глупав начин, несъмнено можейки и да ги разбере, и да ги преведе по-хубаво, но често го правеше за един особен шик и намираше, че е остроумно.

Но разсейването му не трая дълго, четири месеца не изтрая и долетя в Скворешники. Последните му писма съдържаха само и единствено излияния на най-нежна обич към липсващата му приятелка и бяха буквално напоени със сълзите на разлъката. Има натури невероятно привързани към къщата, същински домашни кученца. Срещата на приятелите бе възторжена. След два дни всичко тръгна като преди и дори по-скучно отпреди. „Друже мой — казваше ми Степан Трофимович след две седмици и под най-голям секрет, — друже мой, открих нещо ужасно… за себе си: je suis un най-обикновен храненик, et rien de plus! Mais r-r-rien de plus.“[27]

VIII

После у нас настъпи затишие и се проточи, кажи го, всичките тия девет години. Истеричните изблици и хленченето, които най-редовно продължаваха, ни най-малко не пречеха на благоденствието ни. Чудя се как Степан Трофимович не надебеля през това време. Само носът му се позачерви и стана още по-благодушен. Лека-полека край него се завъртя един приятелски кръжец, впрочем винаги малоброен. Варвара Петровна макар почти да не обръщаше внимание на кръжеца ни, всички ние я признавахме за наша патронеса. След петербургския урок тя окончателно отседна в нашия град; зиме живееше в градската си къща, а лете в крайградското имение. Никога не бе имала такава тежест и влияние сред губернската ни общественост, както през последните седем години, сиреч до назначението на сегашния ни губернатор. Предният ни губернатор, незабравимият и благ Иван Осипович, й се падаше близък роднина, при това облагодетелстван от нея навремето. Жена му трепереше от едничката мисъл, че може да не угоди с нещо на Варвара Петровна, а преклонението на губернското общество стигна дотам, че взе да избива дори на нещо греховно. Добре беше, значи, и Степан Трофимович. Беше член на клуба, с достойнство губеше на карти и беше на почит, макар мнозина да гледаха на него само като на „учен“. Впоследствие, когато Варвара Петровна му позволи да живее в друга къща, ние се почувствахме още по-свободни. Събирахме се у него по два пъти седмично; биваше весело, особено когато той не жалеше шампанското. Виното се вземаше от бакалията на същия този Андреев. Сметките ги плащаше Варвара Петровна два пъти на годината и денят на разплащането почти винаги беше ден на холерина.

Един от първите членове на кръжеца беше Липутин, губернски чиновник, човек на възраст, голям либерал, който минаваше в града за атеист. Беше се оженил повторно, хем взе и млада, и хубавичка, и със зестра, а пък имаше три големи момиченца. Държеше домашните си изкъсо и под ключ, беше извънредно стиснат и с едната си заплата беше струпал и къща, че и парици. Беше досаден човек, пък и службицата му беше дребна; в града не го уважаваха, а във висшите кръгове нямаше достъп. На туй отгоре беше отявлен клюкар и вече неведнъж си беше патил, хем здравата си беше патил, първия път от един офицер, а втория — от един почтен глава на семейство, помешчик. Но ние обичахме острия му ум, неговата любознателност, особената му жлъчна присмехулност. Варвара Петровна не го обичаше, но той все съумяваше някак да й се докара.

Тя не обичаше и Шатов, който стана член на кръжеца ни едва последната година. По-преди Шатов беше студент и след една студентска история го бяха изключили от университета; като дете бил ученик на Степан Трофимович, по рождение беше от крепостните на Варвара Петровна — син на покойния й камердинер Павел Федоров, и тя го протежираше. Не го обичаше заради гордия му нрав и неговата непризнателност — тъй и не можеше да му прости, че като го бяха изгонили от университета, не отиде право при нея; напротив, дори на писмото й, което му беше пратила нарочно за случая, не отговори, ами предпочете да се зароби у някакъв цивилизован търговец и да му учи децата. Заедно със семейството на тоя търговец беше заминал в странство, по-скоро в качеството на слуга, отколкото като гувернант; ама пък много му се ходело в странство. Децата имали и гувернантка, една оперена руска госпожица, също така наета на заминаване и най-вече, защото не поискала много пари. След около два месеца търговецът я прогонил заради „свободомислие“. Повлякъл се подире й и Шатов и не след дълго се венчал с нея в Женева. Изкарали има-няма три седмици, а после се разделили като свободни, с нищо необвързани хора; разбира се, и заради мизерията. После Шатов дълго се скитал сам из Европа, един господ знае как я е карал; разправят, че бил ваксаджия по улиците и хамалин в някакво пристанище. Накрая, преди година време, се прибра в родното гнездо и отиде да живее с една престаряла своя леля, която след месец погреба. Със сестра си Даша, също възпитаница и фаворитка на Варвара Петровна, при която и живееше на най-благородна нога, не поддържаше почти никакви връзки. В компанията ни беше постоянно мрачен и неразговорлив; но сегиз-тогиз, когато засягаха убежденията му, ставаше болезнено раздразнителен и крайно невъздържан. „Шатов трябва първо да го вържеш, пък сетне да говориш с него“ — шегуваше се понякога Степан Трофимович, но го обичаше. В странство Шатов радикално бе променил някои от предишните си социалистически убеждения и бе ударил в противоположната крайност. Той беше едно от ония идеални руски същества, дето, като ги връхлети изневиделица някоя силна идея, отведнъж ги затиска сякаш отдолу си, понякога даже навеки. Да се справят с нея, никога не им е по силите, а й се отдават страстно и ето че после целият им живот преминава сякаш в предсмъртни гърчове под рухналия върху им и наполовина премазал ги вече камък. Външността на Шатов напълно съответстваше на убежденията му; тромав, рус, космат, нисък, широкоплещест, бърнест, с много гъсти надвиснали руси вежди, с навъсено чело, неприветлив, упорито сведен и сякаш засрамен от нещо поглед. На главата му вечно имаше един кичур, който по никой начин не искаше да прилегне и все стърчеше. Беше двадесет и седем или двадесет и осем годишен. „Не се чудя вече, че жена му го е зарязала“ — произнесе се веднъж за него Варвара Петровна. Гледаше да се носи чистичко въпреки крайната си мизерия. За помощ към Варвара Петровна пак не се обърна и я караше, както дойде; цанеше се и у търговците. Беше дори продавач, после щеше да заминава със стоката като посредник, но на тръгване взе, че се разболя. Човек мъчно може да си представи до каква степен можеше да мизерства, без дори да го забелязва. Като се разболя, Варвара Петровна му прати тайно и анонимно сто рубли. Той обаче се сетил откъде са парите, поразмислил, приел ги и отишъл при Варвара Петровна да й благодари. Тя го посрещнала най-сърдечно, но той по един позорен начин пак излъгал очакванията й: поседял пет минути мълчаливо, глупаво усмихнат и тъпо загледан в земята, и изведнъж, без да я доизслуша, на най-интересното място на разговора станал, поклонил се някак на верев, недодялано, потънал в земята от срам, при това бутнал и строполил на пода скъпия й инкрустирай несесер, счупил го и си излязъл жив-умрял от резила. По-сетне Липутин много го кори, че не бил отхвърлил с презрение тия сто рубли на бившата деспотка-помешчица и не стига, че ги приел, ами и да благодари се помъкнал. Живееше усамотено на края на града и не обичаше да го навестяват дори когато ставаше дума за някой от нас. На вечерите у Степан Трофимович идваше постоянно и вземаше от него вестници и книги за прочит.

На тия ни вечерни сбирки идваше и друг един момък, Виргински, тукашен чиновник, който приличаше донейде на Шатов, макар да бе пълната му противоположност във всяко едно отношение; и той беше „семеен“; жалък и извънредно кротък момък, впрочем вече трийсетгодишен, доста начетен, макар и самоук. Беше беден, женен, чиновничестваше и издържаше и лелята, и сестрата на жена си. Жена му, пък и останалите дами имаха най-крайни убеждения, но всичко това излизаше у тях малко грубовато, тъкмо случаят, когато „идеята попада на улицата“, както се беше изразил навремето по друг повод Степан Трофимович. Надъхани от книжлетата, още при първия слух от столичните ни прогресивни кръгове и кръгчета бяха готови да изхвърлят навън всичко на този свят, стига само да им се кажеше да изхвърлят. Madame Виргинска упражняваше в нашия град акушерския занаят. На младини дълго бе живяла в Петербург. Самият Виргински беше човек с рядко чисто сърце и рядко съм срещал по-чист душевен плам. „Аз никога, никога няма да отстъпя от тия светли надежди“ — казваше ми той с грейнал поглед. За „светлите надежди“ говореше винаги тихо, сладостно, почти шепнешком, като за нещо тайно. Беше доста висок, но извънредно тънък и тесен в раменете, с необикновено рядка, рижава косица. Всичките високомерни насмешки на Степан Трофимович по повод на някои негови мнения приемаше кротко, понякога обаче му възразяваше твърде сериозно и за много неща го поставяше натясно. Степан Трофимович се отнасяше към Виргински с топлота, пък и въобще той с всички ни се държеше бащински.

— Вие сте все от „недоизмътените“ — шеговито казваше той на Виргински, — вие и всички подобни вам, и макар у вас, Виргински, да не се забелязва онази о-гра-ни-ченост, която съм срещал в Петербург chez ces séminaristes[28], все пак сте „недоизмътен“. На Шатов много му се ще да се доизмъти, но и той е „недоизмътен“.

— Ами аз? — питаше Липутин.

— Вие сте просто златната среда, която навсякъде ще се оправи… посвоему.

Липутин се докачаше.

За Виргински разправяха, и за съжаление твърде достоверно, че още на края на първата година от законния им брак жена му внезапно обявила, че му се дава оставката и че тя предпочита Лебядкин. Този Лебядкин не беше тукашен и впоследствие се оказа твърде подозрителна личност, а не беше и никакъв щабскапитан в оставка, за какъвто се представяше. Знаеше само да суче мустаци, да пие и да дрънка най-големите глупости, каквито човек може да си представи изобщо. Този човек най-безцеремонно се беше пренесъл в дома им, доволен, че ще я кара на чужд гръб, ядеше и спеше у тях, че накрая бе взел да гледа отвисоко и стопанина. Твърдяха, че когато му била обявена оставката, Виргински казал на жена си: „Друже мой, до днес аз само те обичах, сега те уважавам“, но всъщност подобна древноримска фраза надали е била произнесена; наопаки, съдрал се бил, казват, от плач. Веднъж, около две седмици след оставката, всички, цялото „семейство“, отишли на излет в гората с други познати. Виргински бил обзет от някакво трескаво настроение и участвал в танците; но внезапно, без да имало предварително сдърпване, се вкопчил с две ръце в косите на гиганта Лебядкин, който танцувал соло канкан, и взел да го влече с писъци, крясъци и сълзи. Гигантът дотам се уплашил, че дори не се защитавал и през всичкото време пазил почти пълно мълчание; но когато онзи го пуснал, се обидил с целия плам на един благороден човек. Виргински цялата нощ на колене молил жена си за прошка; но не измолил прошка, защото въпреки всичко не се съгласил да се извини на Лебядкин; освен това бил обвинен в тесногръдие и глупост; последното за това, че като се обяснявал с жена си, стоял на колене. Скоро след това щабскапитанът изчезна нанякъде и съвсем наскоро се появи отново в града заедно със сестра си и с нови цели: но за него после. Не е за чудене, че горкият „семеен човек“ намираше при нас разтуха и се нуждаеше от компанията ни. Той впрочем никога не говореше пред нас за семейните си работи. Веднъж само, като се прибирахме заедно от Степан Трофимович, ми заговори отдалеч за своето положение, но тутакси ме сграбчи за ръката и пламенно възкликна:

— Това няма значение; това е само частен случай; това никак, ама никак няма да попречи на „общото дело“!

Появяваха се в компанията ни и случайни гости; дохождаше чифутчето Лямшин, дохождаше капитан Картузов. Известно време идваше и едно любознателно старче, но се помина. Липутин беше ни довел и един полски заточеник, ксендз Слонцевски, и известно време го приемахме заради принципа, но после взехме да не го приемаме.

IX

По едно време за нас в града се носеше, че кръжецът ни бил разсадник на волнодумство, разврат и безбожие; то тъй и не се разсея тая мълва. А всъщност нямаше нищо освен едно най-невинно, мило, досущ руско лековато либерално дърдорене. „Висш либерализъм“ и „висш либерал“, тоест либерал без всякаква цел, са възможни само и единствено в Русия. Степан Трофимович, като всеки остроумен човек, се нуждаеше от слушател, а освен това се нуждаеше от съзнанието, че изпълнява висшия си дълг, като пропагандира идеята. Пък и най-сетне, нали все трябва да си пиеш с някого виното и на чаша шампанско да поразмените някои и други мисли от сорта за Русия и „руския дух“, за бога въобще и за „руския бог“ особено; да повторите за стотен път общоизвестните и обръгнали на всички руски скандални историйки. Пък не отминавахме и градските клюки, та понякога стигахме и до строги, високонравствени присъди. Задълбавахме и в общочовешкото, най-сериозно размишлявахме за бъдещата съдба на Европа и човечеството; академично предсказвахме, че Франция след цезаризма отведнъж ще се срути до степен на второстепенна държава, и бяхме абсолютно сигурни, че това може да стане ужасно бързо и лесно. Откога му бяхме предсказали на папата ролята на прост митрополит на обединена Италия и бяхме напълно убедени, че в нашия век на хуманизъм, индустрия и железници целият този хилядолетен въпрос е най-лесната работа. Тъй е, „висшият руски либерализъм“ тъй гледа на нещата. Понякога Степан Трофимович заговаряше и за изкуство, и то твърде добре, но малко отвлечено. Спомняше си понякога за приятелите от младини — все лица, влезли в историята на нашето развитие, — спомняше си с умиление и благоговение, но донейде сякаш и със завист. Станеше ли пък донемайкъде скучно, чифутчето Лямшин (дребен пощенски чиновник), майстор на пианото, сядаше да свири, а в антрактите изобразяваше свиня, буря, раждане с първия вик на детето и пр., и пр.; то затуй само и биваше канен. Ако ли пък сръбнехме повечко — а се случваше, макар и рядко, — изпадахме във възторжено състояние и веднъж дори дружно, под акомпанимента на Лямшин, изпяхме „Марсилезата“, не зная само добре ли излезе. Великия ден деветнадесети февруари[29] посрещнахме възторжено и отрано бяхме почнали да пресушаваме чаши в негова чест. Беше много-много отдавна, още ги нямаше нито Шатов, нито Виргински, и Степан Трофимович още живееше в къщата на Варвара Петровна. Някое време преди великия ден Степан Трофимович току взе да си мънка под носа известните, макар и малко неестествени стихчета, види се, съчинени от някой отколешен либерален помешчик:

Идат мужиците, брадвите носят,

нещо страшно ще настане.

Нещо подобно, струва ми се, буквално не помня. Чу го веднъж Варвара Петровна и му викна: „Вятър, вятър!“ — и си излезе разгневена. Липутин, който се случи там, язвително подметка на Степан Трофимович:

— Хем жалко, ако в олелията бившите крепостни ей тъй, за едното чудо направят на господа помешчиците някоя беля.

И прекара показалец около шията си.

— Cher ami[30] — благодушно му отвърна Степан Трофимович, — повярвайте ми, че това (той повтори жеста около шията) ни най-малко няма да донесе полза нито на нашите помешчици, нито на някой от нас въобще. Ние и без глави нищо няма да можем да уредим, въпреки че тъкмо главите най-много ни бъркат.

Подчертавам, че мнозина у нас смятаха, че в деня на манифеста ще стане нещо необикновено, от сорта на това, дето го предсказваше Липутин, пък и всички тъй наречени познавачи на народа и държавата. Степан Трофимович, изглежда, споделяше тия мисли, хем дотам, че почти в навечерието на великия ден внезапно взе да моли Варвара Петровна да го пусне в странство; с една дума, разтревожил се беше. Но мина великият ден, мина още някое време и високомерната усмивка отново се появи на устните на Степан Трофимович. Той изрече пред нас няколко забележителни мисли за характера на руския човек изобщо и на руското мужиче по-специално.

— Ние като припрени хора доста избързахме с нашите мужичета — завърши той поредицата от забележителни мисли, — изкарахме ги на мода и цял раздел на литературата години наред се захласваше по тях[31] като по новооткрита скъпоценност. Надянахме лаврови венци на въшливите глави. Руското село за хиляда години ни е дало едно-единствено — комаринската[32]. Един забележителен руски поет, при това нелишен от остроумие, като вижда за първи път на сцената великата Рашел, възторжено възкликва: „Не давам Рашел за мужика!“[33] Аз съм готов да ида по-далеч: аз давам всички мужици в замяна за една Рашел. Време е да погледнем по-трезво и да не смесваме нашия роден чернокрак катраник с „bouquet de l’impératrice“[34].

Липутин тутакси се съгласи, но забеляза, че да си изкривиш душата и да похвалиш мужичетата, тогава е било необходимо за насоката; че дори дамите от висшето общество, и те лели сълзи, четейки „Сиромах Антон“[35], а някои от тях чак от Париж писали в Русия на управителите си от тъй насетне да се отнасят със селяните колкото се може по-хуманно.

И сякаш нарочно тъкмо подир слуховете за Антон Петров[36] и в нашата губерния, хем само на петнайсет версти от Скворешники, станаха известни безредици, тъй че в неразборията пратиха войска. Тоя път Степан Трофимович дотам се развълнува, че и нас подплаши. Развика се в клуба, че повече войска трябвало, да били викнели от друга област по телеграфа; ходи при губернатора да го уверява, че той нямал нищо общо; да моли да не го замесели по някакъв начин заради старите му работи и предлагайки незабавно да се пише за декларацията му на когото трябвало в Петербург. Добре, че всичко това скоро се размина и свърши с едно нищо; но аз тогава доста му се зачудих на Степан Трофимович.

След около три години, както е известно, се заговори за националност и се зароди „обществено мнение“. Степан Трофимович много се смя.

— Приятели — поучаваше ни той, — нашата националност, ако наистина е „покълнала“, както ни уверяват сега ония във вестниците, е още на чина, в някое немско петершуле с немска книжка в ръката и зубри вечния си немски урок, а щом потрябва, учителят немец я изправя в ъгъла; за учителя немец — браво; но най-вероятното е, че нищо не се е случило и нищо такова не е покълнало, а си върви, както досега е вървяло, тоест както даде господ. Според мен и туй й стига на Русията, pour notre sainte Russie[37]. При това всичките тия панславянства и националности, всичко това е твърде старо, за да бъде ново. Националността, ако щете, никога не е била у нас нищо друго освен клубна господарска прищявка, че на туй отгоре — московска. Аз, разбира се, не говоря за времената на Игор. И най-сетне — всичко иде от безделието. У нас всичко е от безделието — и доброто, и лошото. Всичко иде от нашето господарско, мило, образовано, капризно безделие! Трийсет хиляди години го разправям това. Ние не умеем да живеем от собствения си труд. И каква е сега тая шумотевица около някакво си „покълнало“ обществено мнение — да не би току-тъй изведнъж да е паднало от небето, я! Мигар толкова не разбират, че за да има мнение, най-първо се иска труд, собствен труд, собствен почин, собствена практика! Даром нищо никога няма да дойде. Почнем ли да се трудим, ще почнем и мнение да си имаме. А тъй като ние никога няма да се трудим, то и мнението вместо нас ще го имат ония, дето са работили вместо нас, тоест пак същата тая Европа, същите тия немци — двестагодишните ни учители. А освен това Русията е твърде голямо недоразумение, та сами да си го оправим, без немците и без труд. На, двайсет години вече бия камбаната и призовавам към труд! Живота си дадох за тоя призив и вярвах, безумецът аз! Сега вече не вярвам, но бия камбаната и ще я бия до края, до гроб; ще дърпам въжето, дордето клепалото не удари за моята панихида!

Уви! Ние само кимахме. Ние аплодирахме учителя си, хем как! Хубаво де, господа, ами мигар и сега-сега под път и над път не звучат същите „мили“, „умни“, „либерални“ староруски глупости?

Учителят ни вярваше в бога. „Не разбирам защо всички тук ме изкарват безбожник — казваше той понякога. — Аз вярвам в бога, mais distinguons[38], вярвам като в същество, което само в мене съзнава себе си. Че нали не мога да вярвам като мойта Настася (слугинята) или като някое господарче, дето вярва «за всеки случай», или като нашия мил Шатов — впрочем, не, Шатов не влиза в сметката, Шатов вярва насила, като московски славянофил. Що се отнася до християнството, при всичкото ми уважение към него не съм християнин. Аз по-скоро съм древен езичник като великия Гьоте или като древен грък. Достатъчно е, дето християнството не разбра жената — което тъй хубаво разви Жорж Санд в един от гениалните си романи. А колкото до молитвите, поста и тям подобните му — не разбирам на кого влиза в работата какво правя аз. Както и да се трепят нашите доносници, да ставам езуит, не желая. През четирийсет и седма година Белински от странство прати на Гогол прочутото си писмо[39] и в него горещо го упрекваше, че бил вярвал «в някакъв си бог». Entre nous soit dit[40], нищо по-комично не мога да си представя от оня миг, когато Гогол (тогавашният Гогол!) е прочел този израз и… цялото писмо! Но като махнем смешното и понеже все пак съм съгласен със същността на работата, ще повторя и потретя: «Това са то хора! Съумяха да обичат народа си, съумяха да пострадат за него, съумяха да пожертват всичко за него и съумяха в същото време да не се сливат с него, ако се наложи, да не му вървят по гайдата в някои неща. Тъй де, не може наистина един Белински да търси спасение в зехтина или стърганата ряпа!…»“

Но тук се намеси Шатов.

— Никога не са обичали народа тия ваши хора, не са страдали и нищо не са жертвали за него, каквито и да си ги измислят сега за собствена утеха! — мрачно мърмори той със сведен поглед и нетърпеливо се върти на стола.

— Те ли не са обичали народа, те ли? — крещи Степан Трофимович. — О, как са обичали те Русия!

— Нито Русия, нито народа! — крещи и Шатов, святкайки с очи. — Не можеш да обичаш онова, което не познаваш, а те хабер си нямат от руския народ! Всички те и вие заедно с тях тъй и не го забелязахте тоя руски народ, особено пък Белински; тъкмо от туй писмо до Гогол се вижда. Белински точ в точ като Криловия Любопитко не забелязва слона в музея, а цялото си внимание насочва към френските социални буболечки[41] и нищо повече. А той е комай най-умният от всички вас! И не стига, че не забелязахте народа, ами с отвратително презрение се отнесохте към него, като почнем оттам, че под народа си представяхте единствено френския народ, че и то само парижаните, и се срамувахте, че руският народ не е такъв. И това е голата истина! А който си няма народ, той няма и бог! Знайте го, сигурни бъдете, че всички, които престават да разбират народа си и губят връзки с него, тутакси губят и вярата бащина, стават или атеисти, или равнодушни. Истината ви казвам! Това е факт, който ще излезе наяве. Затова и всички вие, и всички ние сме сега или мръсни атеисти, или равнодушни, развратени нищожества и нищо повече! И вие също, Степан Трофимович, аз вас ни най-малко не ви изключвам, дори тъкмо вас имах предвид, да си го знаете!

Обикновено, избъбряйки подобен монолог (а туй се случваше често с него), Шатов грабваше шапката си и хукваше към вратата, бидейки напълно сигурен, че сега вече всичко е свършено и че той напълно и навеки е скъсал приятелските си отношения със Степан Трофимович. Но оня винаги съумяваше да го спре навреме.

— А бива ли сега да се помирим, а, Шатов, след всички тия мили думици? — казваше той и благодушно му подаваше ръка от креслото.

Недодяланият, но стеснителен Шатов не обичаше нежностите. Външно бе човек груб, но отвътре, види се, самата деликатност. Макар и често да губеше мярка, самият той пръв страдаше от това. Измърморваше си нещо под носа в отговор на призива на Степан Трофимович и попристъпяйки по мечешки от крак на крак, внезапно и неочаквано се усмихваше, оставяше шапката и сядаше на същия стол, упорито загледан в земята. То се знае, донасяше се вино и Степан Трофимович провъзгласяваше някакъв подходящ тост, та било например в чест на някои от старите дейци.

Хоть убей, следа не видно,

Сбились мы, что делать нам?

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сколько их, куда их гонят,

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.

Часть первая

Глава первая

Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого

Степана Трофимовича Верховенского

I

Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, — так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки, или, лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссыльного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он всё еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.

Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, — впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, — его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносились чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, — так сказать от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.