Метаданни

Данни

- Година

- 1870–1871 (Обществено достояние)

- Език

- руски

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 6 (× 1 глас)

- Вашата оценка:

Информация

- Източник

- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990

История

- — Добавяне

Метаданни

Данни

- Включено в книгата

- Оригинално заглавие

- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)

- Превод от руски

- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 5,8 (× 48 гласа)

- Вашата оценка:

Информация

- Сканиране, разпознаване и корекция

- automation (2011 г.)

- Допълнителна корекция

- NomaD (2011 г.)

Издание:

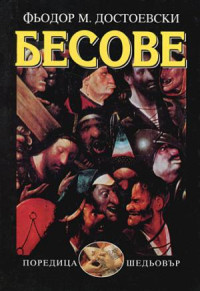

Фьодор Достоевски. Бесове

Превод от руски: Венцел Райчев

Редактор: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректор: Валерия Симеонова

На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош

Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5

Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.

Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“

„Абагар“ АД — Велико Търново

ISBN: 954-9559-04-1

История

- — Добавяне

Глава четвертая

Хромоножка

I

Шатов не заупрямился и, по записке моей, явился в полдень к Лизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе: я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мама́ и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мама́ требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять, что вальс не тот. Маврикий Николаевич, по простоте своей, заступился за Лизу и стал уверять, что вальс тот самый; старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала, что капризничала и ко всем придиралась, несмотря на то что Лизу всегда побаивались. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне merci, конечно за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая.

Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мама́.

— Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г—в, большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился.

— А который профессор?

— А профессора вовсе и нет, мама́.

— Нет, есть, ты сама говорила, что будет профессор; верно, вот этот, — она брезгливо указала на Шатова.

— Вовсе никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин Г—в служит, а господин Шатов — бывший студент.

— Студент, профессор, всё одно из университета. Тебе только бы спорить. А швейцарский был в усах и с бородкой.

— Это мама́ сына Степана Трофимовича всё профессором называет, — сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы на диван.

— Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная, — шепнула она Шатову, продолжая рассматривать его всё с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове.

— Вы военный? — обратилась ко мне старуха, с которою меня так безжалостно бросила Лиза.

— Нет-с, я служу…

— Господин Г—в большой друг Степана Трофимовича, — отозвалась тотчас же Лиза.

— Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор?

— Ах, мама́, вам, верно, и ночью снятся профессора, — с досадой крикнула Лиза.

— Слишком довольно и наяву. А ты вечно чтобы матери противоречить. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были, четыре года назад?

Я отвечал, что был.

— А англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?

— Нет, не был.

Лиза засмеялась.

— А, видишь, что и не было совсем англичанина, стало быть, враки. И Варвара Петровна и Степан Трофимович оба врут. Да и все врут.

— Это тетя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри, у Шекспира в «Генрихе IV», и мама́ на это говорит, что не было англичанина, — объяснила нам Лиза.

— Коли Гарри не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович куролесил.

— Уверяю вас, что это мама́ нарочно, — нашла нужным объяснить Шатову Лиза, — она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт «Отелло» читала; но она теперь очень страдает. Мама́, слышите, двенадцать часов бьет, вам лекарство принимать пора.

— Доктор приехал, — появилась в дверях горничная.

Старуха привстала и начала звать собачку: «Земирка, Земирка, пойдем хоть ты со мной».

Скверная, старая, маленькая собачонка Земирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.

— Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отчества, — обратилась она ко мне.

— Антон Лаврентьевич…

— Ну всё равно, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Земирку звала. Слава богу, еще и сама хожу, а завтра гулять поеду.

Она сердито вышла из залы.

— Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем, уверяю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь, — сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. Я, нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем.

II

Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне всё думалось, что она звала его за чем-то другим. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться; потом и нас пригласили в совет. Всё состояло в том, что Лизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по ее мнению, книги, но по совершенной неопытности нуждалась в сотруднике. Серьезность, с которою она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. «Должно быть, из новых, — подумал я, — недаром в Швейцарии побывала». Шатов слушал со вниманием, уткнув глаза в землю и без малейшего удивления тому, что светская рассеянная барышня берется за такие, казалось бы, неподходящие ей дела.

Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия? А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся.

— Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и всё, — заметил Шатов.

Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. Книга должна быть одна, даже не очень толстая, — уверяла она. Но, положим, хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не всё собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, всё это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, всё может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; всё войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею всё целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок! Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. «Нужно, чтобы все покупали, нужно, чтобы книга обратилась в настольную, — утверждала Лиза, — я понимаю, что всё дело в плане, а потому к вам и обращаюсь», — заключила она. Она очень разгорячилась, и, несмотря на то что объяснялась темно и неполно, Шатов стал понимать.

— Значит, выйдет нечто с направлением, подбор фактов под известное направление, — пробормотал он, всё еще не поднимая головы.

— Отнюдь нет, не надо подбирать под направление, и никакого направления не надо. Одно беспристрастие — вот направление.

— Да направление и не беда, — зашевелился Шатов, — да и нельзя его избежать, чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор. В подборе фактов и будет указание, как их понимать. Ваша идея недурна.

— Так возможна, стало быть, такая книга? — обрадовалась Лиза.

— Надо посмотреть и сообразить. Дело это — огромное. Сразу ничего не выдумаешь. Опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся, как ее издавать. Разве после многих опытов; но мысль наклевывается. Мысль полезная.

Он поднял наконец глаза, и они даже засияли от удовольствия, так он был заинтересован.

— Это вы сами выдумали? — ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы.

— Да ведь выдумать не беда, план беда, — улыбалась Лиза, — я мало понимаю, и не очень умна, и преследую только то, что мне самой ясно…

— Преследуете?

— Вероятно, не то слово? — быстро осведомилась Лиза.

— Можно и это слово; я ничего.

— Мне показалось еще за границей, что можно и мне быть чем-нибудь полезною. Деньги у меня свои и даром лежат, почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой вдруг пришла; я нисколько ее не выдумывала и очень ей обрадовалась; но сейчас увидала, что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы пополам: ваш план и работа, моя первоначальная мысль и средства к изданию. Ведь окупится книга?

— Если откопаем верный план, то книга пойдет.

— Предупреждаю вас, что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами.

— Ну, а я тут при чем?

— Да ведь я же вас и зову в сотрудники… пополам. Вы план выдумаете.

— Почем же вы знаете, что я в состоянии план выдумать?

— Мне о вас говорили, и здесь я слышала… я знаю, что вы очень умны и… занимаетесь делом и… думаете много; мне о вас Петр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил, — торопливо прибавила она. — Он очень умный человек, не правда ли?

Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее, но тотчас же опустил глаза.

— Мне и Николай Всеволодович о вас тоже много говорил…

Шатов вдруг покраснел.

— Впрочем, вот газеты, — торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет, — я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать и нумера поставила… вы увидите.

Шатов взял сверток.

— Возьмите домой, посмотрите, вы ведь где живете?

— В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

— Я знаю. Там тоже, говорят, кажется какой-то капитан живет подле вас, господин Лебядкин? — всё по-прежнему торопилась Лиза.

Шатов с пачкой в руке, на отлете, как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю.

— На эти дела вы бы выбрали другого, а я вам вовсе не годен буду, — проговорил он наконец, как-то ужасно странно понизив голос, почти шепотом.

Лиза вспыхнула.

— Про какие дела вы говорите? Маврикий Николаевич! — крикнула она, — пожалуйте сюда давешнее письмо.

Я тоже за Маврикием Николаевичем подошел к столу.

— Посмотрите это, — обратилась она вдруг ко мне, в большом волнении развертывая письмо. — Видали ли вы когда что-нибудь похожее? Пожалуйста, прочтите вслух; мне надо, чтоб и господин Шатов слышал.

С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание:

«Совершенству девицы Тушиной.

Милостивая государыня,

Елизавета Николаевна!

О, как мила она,

Елизавета Тушина,

Когда с родственником на дамском седле летает.

А локон ее с ветрами играет,

Или когда с матерью в церкви падает ниц,

И зрится румянец благоговейных лиц!

Тогда брачных и законных наслаждений желаю

И вслед ей, вместе с матерью, слезу посылаю.

Милостивая государыня!

Всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого провианта, считая низостью. Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Смотрите как на стихи, но не более, ибо стихи все-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадая по праву собаке и лошади, презирает краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительною; но скоро буду иметь бывшие двести душ чрез человеконенавистника, которого презирайте. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории разуметь в стихах.

— Это писал человек в пьяном виде и негодяй! — вскричал я в негодовании. — Я его знаю!

— Это письмо я получила вчера, — покраснев и торопясь стала объяснять нам Лиза, — я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца, и до сих пор еще не показала maman, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела как на сотрудника, — обратилась она к Шатову, — и так как вы там живете, то я и хотела вас расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно.

— Пьяный человек и негодяй, — пробормотал как бы нехотя Шатов.

— Что ж, он всё такой глупый?

— И, нет, он не глупый совсем, когда не пьяный.

— Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь такие стихи, — заметил я смеясь.

— Даже и по этому письму видно, что себе на уме, — неожиданно ввернул молчаливый Маврикий Николаевич.

— Он, говорят, с какой-то сестрой? — спросила Лиза.

— Да, с сестрой.

— Он, говорят, ее тиранит, правда это?

Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и, проворчав: «Какое мне дело!» — подвинулся к дверям.

— Ах, постойте, — тревожно вскричала Лиза, — куда же вы? Нам так много еще остается переговорить…

— О чем же говорить? Я завтра дам знать…

— Да о самом главном, о типографии! Поверьте же, что я не в шутку, а серьезно хочу дело делать, — уверяла Лиза всё в возрастающей тревоге. — Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедем, а в здешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решилась завести свою типографию, на ваше хоть имя, и мама́ я знаю, позволит, если только на ваше имя…

— Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком? — угрюмо спросил Шатов.

— Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, да я забыла.

Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты.

Лиза рассердилась.

— Он всегда так выходит? — повернулась она ко мне.

Я пожал было плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток газет:

— Я не буду сотрудником, не имею времени…

— Почему же, почему же? Вы, кажется, рассердились? — огорченным и умоляющим голосом спрашивала Лиза.

Звук ее голоса как будто поразил его; несколько мгновений он пристально в нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу.

— Всё равно, — пробормотал он тихо, — я не хочу…

И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру; так показалось мне.

— Удивительно странный человек! — громко заметил Маврикий Николаевич.

III

Конечно, «странный», но во всем этом было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию; потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос «по документам» и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом; наконец, эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Всё это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то произошло и о чем я не знаю; что, стало быть, я лишний и что всё это не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошел откланяться Лизавете Николаевне.

Она, кажется, и забыла, что я в комнате, и стояла всё на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку.

— Ах и вы, до свидания, — пролепетала она привычно-ласковым тоном. — Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорей. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мама́ не может выйти с вами проститься…

Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце:

— Барыня очень просили воротиться…

— Барыня или Лизавета Николаевна?

— Оне-с.

Я нашел Лизу уже не в той большой зале, где мы сидели, а в ближайшей приемной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была притворена наглухо.

Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой нерешимости, в видимой борьбе; но вдруг взяла меня за руку и молча, быстро подвела к окну.

— Я немедленно хочу ее видеть, — прошептала она, устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия, — я должна ее видеть собственными глазами и прошу вашей помощи.

Она была в совершенном исступлении и — в отчаянии.

— Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна? — осведомился я в испуге.

— Эту Лебядкину, эту хромую… Правда, что она хромая?

Я был поражен.

— Я никогда не видал ее, но я слышал, что она хромая, вчера еще слышал, — лепетал я с торопливою готовностию и тоже шепотом.

— Я должна ее видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?

Мне стало ужасно ее жалко.

— Это невозможно, и к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать, — начал было я уговаривать, — я пойду к Шатову…

— Если вы не устроите к завтраму, то я сама к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет никого; я глупо говорила с Шатовым… Я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек, только устройте.

У меня явилось страстное желание помочь ей во всем.

— Вот что я сделаю, — подумал я капельку, — я пойду сам и сегодня наверно, наверно ее увижу! Я так сделаю, что увижу, даю вам честное слово; но только — позвольте мне ввериться Шатову.

— Скажите ему, что у меня такое желание и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала. Он, может быть, ушел потому, что он очень честный и ему не понравилось, что я как будто обманывала. Я не обманывала; я в самом деле хочу издавать и основать типографию…

— Он честный, честный, — подтверждал я с жаром.

— Впрочем, если к завтраму не устроится, то я сама пойду, что бы ни вышло и хотя бы все узнали.

— Я раньше как к трем часам не могу у вас завтра быть, — заметил я, несколько опомнившись.

— Стало быть, в три часа. Стало быть, правду я предположила вчера у Степана Трофимовича, что вы — несколько преданный мне человек? — улыбнулась она, торопливо пожимая мне на прощанье руку и спеша к оставленному Маврикию Николаевичу.

Я вышел, подавленный моим обещанием, и не понимал, что такое произошло. Я видел женщину в настоящем отчаянии, не побоявшуюся скомпрометировать себя доверенностию почти к незнакомому ей человеку. Ее женственная улыбка в такую трудную для нее минуту и намек, что она уже заметила вчера мои чувства, точно резнул меня по сердцу; но мне было жалко, жалко, — вот и всё! Секреты ее стали для меня вдруг чем-то священным, и если бы даже мне стали открывать их теперь, то я бы, кажется, заткнул уши и не захотел слушать ничего дальше. Я только нечто предчувствовал… И, однако ж, я совершенно не понимал, каким образом я что-нибудь тут устрою. Мало того, я все-таки и теперь не знал, что именно надо устроить: свиданье, но какое свиданье? Да и как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я и мог знать заранее, что он ни в чем не поможет. Но я все-таки бросился к нему.

IV

Только вечером, уже в восьмом часу, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости — Алексей Нилыч и еще один полузнакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Виргинского.

Этот Шигалев, должно быть, уже месяца два как гостил у нас в городе; не знаю, откуда приехал; я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Виргинский познакомил меня с ним случайно, на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого. Мы, впрочем, тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом двух заговорщиков. Всего более поразили меня его уши неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны. Если Липутин и мечтал когда-нибудь, что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот наверное знал день и час, когда это сбудется. Он произвел на меня впечатление зловещее; встретив же его у Шатова теперь, я подивился, тем более что Шатов и вообще был до гостей не охотник.

Еще с лестницы слышно было, что они разговаривают очень громко, все трое разом, и, кажется, спорят; но только что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось минуты три полных. Шигалев хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает, и наверно не по вражде, а так. С Алексеем Нилычем мы слегка раскланялись, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал, наконец, смотреть на меня строго и нахмуренно, с самою наивною уверенностию, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову:

— Помните, что вы обязаны отчетом.

— Наплевать на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан, — проводил его Шатов и запер дверь на крюк.

— Кулики! — сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись.

Лицо у него было сердитое, и странно мне было, что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде, всегда, когда я заходил к нему (впрочем, очень редко), что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато, прощаясь, опять, всякий раз, непременно нахмуривался и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля.

— Я у этого Алексея Нилыча вчера чай пил, — заметил я, — он, кажется, помешан на атеизме.

— Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил, — проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка.

— Нет, этот, мне показалось, не каламбурщик; он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить.

— Люди из бумажки; от лакейства мысли всё это, — спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими ладонями в колени.

— Ненависть тоже тут есть, — произнес он, помолчав с минуту, — они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся… И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы! — вскричал он почти с яростью.

— Ну уж это вы бог знает что! — засмеялся я.

— А вы — «умеренный либерал», — усмехнулся и Шатов. — Знаете, — подхватил он вдруг, — я, может, и сморозил про «лакейство мысли»; вы, верно, мне тотчас же скажете: «Это ты родился от лакея, а я не лакей».

— Вовсе я не хотел сказать… что вы!

— Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.

— Какие сапоги? Что за аллегория?

— Какая тут аллегория! Вы, я вижу, смеетесь… Степан Трофимович правду сказал, что я под камнем лежу, раздавлен, да не задавлен, и только корчусь; это он хорошо сравнил.

— Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на немцах, — смеялся я, — мы с немцев всё же что-нибудь да стащили себе в карман.

— Двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали.

С минуту мы помолчали.

— А это он в Америке себе належал.

— Кто? Что́ належал?

— Я про Кириллова. Мы с ним там четыре месяца в избе на полу пролежали.

— Да разве вы ездили в Америку? — удивился я. — Вы никогда не говорили.

— Чего рассказывать. Третьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, «чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». Вот с какою целию мы отправились.

— Господи! — засмеялся я. — Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, «чтоб испытать личным опытом», а то понесло в Америку!

— Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору; всех нас, русских, собралось у него человек шесть — студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и всё с тою же величественною целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец я и Кириллов ушли — заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом; он об одном думал, а я о другом.

— Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!

— Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что «мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень». Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы всё хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится…

— Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, — заметил я.

— Люди из бумажки, — повторил Шатов.

— Но, однако ж, переплывать океан на эмигрантском пароходе, в неизвестную землю, хотя бы и с целью «узнать личным опытом» и т. д. — в этом, ей-богу, есть как будто какая-то великодушная твердость… Да как же вы оттуда выбрались?

— Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал сто рублей.

Шатов, разговаривая, всё время по обычаю своему упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову:

— А хотите знать имя человека?

— Кто же таков?

— Николай Ставрогин.

Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нем что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже и именно года два тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, — правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве. «Если так, то зачем же его дернуло теперь с именем вызваться и размазывать?» — подумалось мне.

— Я еще ему до сих пор не отдал, — оборотился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем уже другим голосом:

— Вы, конечно, зачем-то пришли; что вам надо?

Я тотчас же рассказал всё, в точном историческом порядке, и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но еще более спутался: понял, что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны, крепко желал бы помочь, но вся беда в том, что не только не знаю, как сдержать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь, что именно ей обещал. Затем внушительно подтвердил ему еще раз, что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом.

Он очень внимательно выслушал.

— Может быть, я, по моему обыкновению, действительно давеча глупость сделал… Ну, если она сама не поняла, отчего я так ушел, так… ей же лучше.

Он встал, подошел к двери, приотворил ее и стал слушать на лестницу.

— Вы желаете эту особу сами увидеть?

— Этого-то и надо, да как это сделать? — вскочил я обрадовавшись.

— А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так изобьет ее, коли узнает, что мы приходили. Я часто хожу потихоньку. Я его давеча прибил, когда он опять ее бить начал.

— Что вы это?

— Именно; за волосы от нее отволок; он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его, тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротиться, припомнит — крепко ее за то исколотит.

Мы тотчас же сошли вниз.

V

Дверь к Лебядкиным была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Всё помещение их состояло из двух гаденьких небольших комнаток, с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенес ее в новый дом. Остальные, бывшие под харчевней, комнаты были теперь заперты, а эти две достались Лебядкину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая mademoiselle Лебядкиной, сам же капитан, ложась на ночь, валился каждый раз на пол, нередко в чем был. Везде было накрошено, насорено, намочено; большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола и тут же, в той же луже, старый истоптанный башмак. Видно было, что тут никто ничем не занимается; печи не топятся, кушанье не готовится; самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться; но, получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства.

Mademoiselle Лебядкина, которую я так желал видеть, смирно и неслышно сидела во второй комнате в углу, за тесовым кухонным столом, на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так настежь в сени всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике я разглядел женщину лет, может быть, тридцати, болезненно-худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытою длинною шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок, толщиной в кулачок двухлетнего ребенка. Она посмотрела на нас довольно весело; кроме подсвечника, пред нею на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрепанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка, от которой было уже раз или два откушено. Заметно было, что mademoiselle Лебядкина белится и румянится и губы чем-то мажет. Сурмит тоже брови, и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначались три длинные морщинки. Я уже знал, что она хромая, но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь, в первой молодости, это исхудавшее лицо могло быть и недурным; но тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах братца. Странно, что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных, наказанных богом существ, мне стало почти приятно смотреть на нее с первой же минуты, и только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною потом.

— Вот так и сидит, и буквально по целым дням одна-одинешенька, и не двинется, гадает или в зеркальце смотрится, — указал мне на нее с порога Шатов, — он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь Христа ради; как это со свечой ее одну оставляют!

К удивлению моему, Шатов говорил громко, точно бы ее и не было в комнате.

— Здравствуй, Шатушка! — приветливо проговорила mademoiselle Лебядкина.

— Я тебе, Марья Тимофеевна, гостя привел, — сказал Шатов.

— Ну, гостю честь и будет. Не знаю, кого ты привел, что-то не помню этакого, — поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову (а мною уже больше совсем не занималась во всё время разговора, точно бы меня и не было подле нее).

— Соскучилось, что ли, одному по светелке шагать? — засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее.

— И соскучилось, и тебя навестить захотелось.

Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом.

— Разговору я всегда рада, только все-таки смешон ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то? Дай я тебя еще причешу, — вынула она из кармана гребешок, — небось с того раза, как я причесала, и не притронулся?

— Да у меня и гребенки-то нет, — засмеялся Шатов.

— Вправду? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни.

С самым серьезным видом принялась она его причесывать, провела даже сбоку пробор, откинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли, и положила гребенку опять в карман.

— Знаешь что, Шатушка, — покачала она головой, — человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть; не понимаю я, как это люди скучают. Тоска не скука. Мне весело.

— И с братцем весело?

— Это ты про Лебядкина? Он мой лакей. И совсем мне всё равно, тут он или нет. Я ему крикну: «Лебядкин, принеси воды, Лебядкин, подавай башмаки», — он и бежит; иной раз согрешишь, смешно на него станет.

— И это точь-в-точь так, — опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов, — она его третирует совсем как лакея; сам я слышал, как она кричала ему: «Лебядкин, подай воды», и при этом хохотала; в том только разница, что он не бежит за водой, а бьет ее за это; но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них всё забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает. Вы думаете, она помнит, как мы вошли; может, и помнит, но уж наверно переделала всё по-своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть, хоть и помнит, что я Шатушка. Это ничего, что я громко говорю; тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя; именно бросается. Мечтательница чрезвычайная; по восьми часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит, она ее, может, с утра только раз закусила, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала…

— Гадаю-то я гадаю, Шатушка, да не то как-то выходит, — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее словцо, и, не глядя, протянула левую руку к булке (тоже, вероятно, расслышав и про булку). Булочку она наконец захватила, но, продержав несколько времени в левой руке и увлекшись возникшим вновь разговором, положила, не примечая, опять на стол, не откусив ни разу. — Всё одно выходит: дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постель, откудова-то письмо, нечаянное известие — враки всё это, я думаю, Шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать? — смешала она вдруг карты. — Это самое я матери Прасковье раз говорю, почтенная она женщина, забегала ко мне всё в келью в карты погадать, потихоньку от мать-игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят-рядят, а я-то смеюсь: «Ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, коли двенадцать лет оно не приходило?». Дочь у ней куда-то в Турцию муж завез, и двенадцать лет ни слуху ни духу. Только сижу я это назавтра вечером за чаем у мать-игуменьи (княжеского рода она у нас), сидит у ней какая-то тоже барыня заезжая, большая мечтательница, и сидит один захожий монашек афонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, Шатушка, этот самый монашек в то самое утро матери Прасковье из Турции от дочери письмо принес, — вот тебе и валет бубновый — нечаянное-то известие! Пьем мы это чай, а монашек афонский и говорит мать-игуменье: «Всего более, благословенная мать-игуменья, благословил господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее». — «Какое это сокровище?» — спрашивает мать-игуменья. «А мать Лизавету блаженную». А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень длины и в два аршина высоты, и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год, зиму и лето в одной посконной рубахе и всё аль соломинкой, али прутиком каким ни на есть в рубашку свою, в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. Зимой тулупчик просунут ей да каждый день корочку хлебца и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, воздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище, — отвечает мать-игуменья (рассердилась; страх не любила Лизавету), — Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, и всё одно притворство». Не понравилось мне это; сама я хотела тогда затвориться: «А по-моему, говорю, бог и природа есть всё одно». Они мне все в один голос: «Вот на!». Игуменья рассмеялась, зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, хочешь, покажу? Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. «Поняла ли?» — спрашивает. «Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое». Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь?» — «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого». — «Так, говорит, богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, всё равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша Острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и всё вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка. И всё больше о своем ребеночке плачу…

— А разве был? — подтолкнул меня локтем Шатов, всё время чрезвычайно прилежно слушавший.

— А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.

— А может, и был? — осторожно спросил Шатов.

— Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его всё равно что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка! — усмехнулась она.

— Куда же ребенка-то снесла?

— В пруд снесла, — вздохнула она.

Шатов опять подтолкнул меня локтем.

— А что коли и ребенка у тебя совсем не было и всё это один только бред, а?

— Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, — раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она, — на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь всё равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? — И крупные слезы засветились в ее глазах. — Шатушка, Шатушка, а правда, что жена от тебя сбежала? — положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. — Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, Шатушка, я сон какой видела: приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает: «Кошечка, говорит, моя, кошечка, выйди ко мне!». Вот я «кошечке»-то пуще всего и обрадовалась: любит, думаю.

— Может, и наяву придет, — вполголоса пробормотал Шатов.

— Нет, Шатушка, это уж сон… не прийти ему наяву. Знаешь песню:

Мне не надобен нов-высок терем,

Я останусь в этой келейке,

Уж я стану жить-спасатися,

За тебя богу молитися.

Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь?

— Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю.

— Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу, — быстро подхватила она, — жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди!

— Ну вот видишь, всякому, значит, свое, — еще тише проговорил Шатов, всё больше и больше наклоняя голову.

— А попросил бы, может, и сказала бы; может, и сказала бы! — восторженно повторила она. — Почему не попросишь! Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка, может, я тебе и скажу; умоли меня, Шатушка, так чтоб я сама согласилась… Шатушка, Шатушка!

Но Шатушка молчал; с минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам; она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.

— Э, что мне до тебя, да и грех, — поднялся вдруг со скамьи Шатов. — Привстаньте-ка! — сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место.

— Придет, так чтоб не догадался; а нам пора.

— Ах, ты всё про лакея моего! — засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. — Боишься! Ну, прощайте, добрые гости; а послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел это сюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая бородища, а мой-то на ту пору на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: «Не виноват, за чужую вину терплю!». Так, веришь ли, все мы как были, так и покатились со смеху…

— Эх, Тимофевна, да ведь это я был заместо рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок; а хозяин к вам третьего дня приходил браниться с вами, ты и смешала.

— Постой, ведь и в самом деле смешала, может, и ты. Ну, чего спорить о пустяках; не всё ли ему равно, кто его оттаскает, — засмеялась она.

— Пойдемте, — вдруг дернул меня Шатов, — ворота заскрипели; застанет нас, изобьет ее.

И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок.

— Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь, кричит как поросенок, должно быть, опять за порог зацепился; каждый-то раз растянется.

Без истории, однако, не обошлось.

VI

Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу; вдруг отскочил.

— Сюда идет, я так и знал! — яростно прошептал он. — Пожалуй, до полночи теперь не отвяжется.

Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери.

— Шатов, Шатов, отопри! — завопил капитан. — Шатов, друг!…

Я пришел к тебе с приветом,

Р-рассказать, что солнце встало,

Что оно гор-р-рьячим светом

По… лесам… затр-р-репетало.

Рассказать тебе, что я проснулся, черт тебя дери,

Весь пр-р-роснулся под…ветвями…

Точно под розгами, ха-ха!

Каждая птичка… просит жажды.

Рассказать, что пить я буду,

Пить… не знаю, пить что буду.

Ну, да и черт побери с глупым любопытством! Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете!

— Не отвечайте, — шепнул мне опять Шатов.

— Отвори же! Понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка… между человечеством; есть минуты блага-а-родного лица… Шатов, я добр; я прощу тебя… Шатов, к черту прокламации, а?

Молчание.

— Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен, я фрак купил, посмотри, фрак любви, пятнадцать целковых; капитанская любовь требует светских приличий… Отвори! — дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками.

— Убирайся к черту! — заревел вдруг и Шатов.

— Р-р-раб! Раб крепостной, и сестра твоя раба и рабыня… вор-ровка!

— А ты свою сестру продал.

— Врешь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением… понимаешь ли, кто она такова?

— Кто? — с любопытством подошел вдруг к дверям Шатов.

— Да ты понимаешь ли?

— Да уж пойму, ты скажи, кто?

— Я смею сказать! Я всегда всё смею в публике сказать!…

— Ну, навряд смеешь, — поддразнил Шатов и кивнул мне головой, чтоб я слушал.

— Не смею?

— По-моему, не смеешь.

— Не смею?

— Да ты говори, если барских розог не боишься… Ты ведь трус, а еще капитан!

— Я… я… она… она есть… — залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом.

— Ну? — подставил ухо Шатов.

Наступило молчание по крайней мере на полминуты.

— Па-а-адлец! — раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя как самовар, с шумом оступаясь на каждой ступени.

— Нет, он хитер, и пьяный не проговорится, — отошел от двери Шатов.

— Что же это такое? — спросил я.

Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу; долго слушал, даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней. Наконец воротился.

— Не слыхать ничего, не дрался; значит, прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти.

— Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить изо всего этого?

— Э, заключайте что хотите! — ответил он усталым и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол.

Я ушел. Одна невероятная мысль всё более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне…

VII

Этот «завтрашний день», то есть то самое воскресенье, в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пущей путаницы. Утром, как уже известно читателю, я обязан был сопровождать моего друга к Варваре Петровне, по ее собственному назначению, а в три часа пополудни я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей — я сам не знал о чем, и способствовать ей — сам не знал в чем. И между тем всё разрешилось так, как никто бы не предположил. Одним словом, это был день удивительно сошедшихся случайностей.

Началось с того, что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне ровно в двенадцать часов, как она назначила, не застали ее дома; она еще не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен, или, лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство тотчас же сразило его: почти в бессилии опустился он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды; но, несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенною изысканностию: почти бальное, батистовое с вышивкой белье, белый галстук, новая шляпа в руках, свежие соломенного цвета перчатки и даже, чуть-чуть, духи. Только что мы уселись, вошел Шатов, введенный камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович привстал было протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимович опять испуганно поглядел на меня.

Так просидели мы еще несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимович начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслушал; да и сам он от волнения не докончил и бросил. Вошел еще раз камердинер поправить что-то на столе; а вернее — поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом:

— Алексей Егорыч, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась?

— Варвара Петровна изволили поехать в собор одне-с, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху, и не так здоровы-с, — назидательно и чинно доложил Алексей Егорыч.

Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я, наконец, стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета, и некоторое отдаленное движение в доме возвестило нам, что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность: послышался шум многих шагов, значило, что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам этот час. Послышалось наконец, что кто-то входил до странности скоро, точно бежал, а так не могла входить Варвара Петровна. И вдруг она почти влетела в комнату, запыхавшись и в чрезвычайном волнении. За нею, несколько приотстав и гораздо тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука в руку — Марья Тимофеевна Лебядкина! Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил.

Чтоб объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, происшедшем с Варварой Петровной в соборе.

Во-первых, к обедне собрался почти весь город, то есть разумея высший слой нашего общества. Знали, что пожалует губернаторша, в первый раз после своего к нам прибытия. Замечу, что у нас уже пошли слухи о том, что она вольнодумка и «новых правил». Всем дамам известно было тоже, что она великолепно и с необыкновенным изяществом будет одета; а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромно и по-всегдашнему одета во всё черное; так бессменно одевалась она в продолжение последних четырех лет. Прибыв в собор, она поместилась на обычном своем месте, налево, в первом ряду, и ливрейный лакей положил пред нею бархатную подушку для коленопреклонений, одним словом, всё по-обыкновенному. Но заметили тоже, что на этот раз она во всё продолжение службы как-то чрезвычайно усердно молилась; уверяли даже потом, когда всё припомнили, что даже слезы стояли в глазах ее. Кончилась наконец обедня, и наш протоиерей, отец Павел, вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко, уговаривали его даже напечатать, но он всё не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна.

И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама на легковых извозчичьих дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и колыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, — ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, — дама соскочила с дрожек и подала ваньке четыре копейки серебром.

— Что ж, мало разве, Ваня! — вскрикнула она, увидав его гримасу. — У меня всё, что есть, — прибавила она жалобно.

— Ну, да бог с тобой, не рядясь садил, — махнул рукой ванька и поглядел на нее, как бы думая: «Да и грех тебя обижать-то»; затем, сунув за пазуху кожаный кошель, тронул лошадь и укатил, напутствуемый насмешками близ стоявших извозчиков. Насмешки и даже удивление сопровождали и даму всё время, пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим скорого выхода господ лакейством. Да и действительно было что-то необыкновенное и неожиданное для всех в появлении такой особы вдруг откуда-то на улице средь народа. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголенною длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день; с совершенно открытою головой, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в которые с правого боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких, которыми украшают вербных херувимов. Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу, под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. К довершению всего дама шла хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если б она еще капельку промедлила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор… Но она успела проскользнуть, а войдя во храм, протиснулась незаметно вперед.

Хотя проповедь была на половине и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала ее с полным и беззвучным вниманием, но все-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него свое набеленное лицо, лежала долго и, по-видимому, плакала; но, подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора; с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподымаясь для этого даже на цыпочки, и даже раза два засмеялась, как-то странно при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест. Губернаторша пошла к кресту первая, но, не дойдя двух шагов, приостановилась, видимо желая уступить дорогу Варваре Петровне, с своей стороны подходившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость губернаторши, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную в своем роде колкость; так все поняли; так поняла, должно быть, и Варвара Петровна; но по-прежнему никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства приложилась она ко кресту и тотчас же направилась к выходу. Ливрейный лакей расчищал пред ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода, на паперти, тесно сбившаяся кучка людей на мгновение загородила путь. Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред нею на колени. Варвара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго.

Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна хотя и стала в последние годы излишне, как говорили, расчетлива и даже скупенька, но иногда не жалела денег собственно на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице. В недавний голодный год она отослала в Петербург, в главный комитет для приема пособий потерпевшим, пятьсот рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время, пред назначением нового губернатора, она было совсем уже основала местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии; но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями; общество почти уже устроилось, а первоначальная мысль всё шире и шире развивалась в восхищенном уме основательницы: она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям. И вот, с внезапною переменой губернатора, всё приостановилось; а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, метких и дельных возражений насчет будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что, разумеется с прикрасами, было уже передано Варваре Петровне. Один бог знает глубину сердец, но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная, что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все, и «пусть сама увидит, как мне всё равно, что бы она там ни подумала и что бы ни сострила еще насчет тщеславия моей благотворительности. Вот же вам всем!».

— Что вы, милая, о чем вы просите? — внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в коленопреклоненную пред нею просительницу. Та глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем.

— Что она? Кто она? — Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом. Все молчали.

— Вы несчастны? Вы нуждаетесь в вспоможении?

— Я нуждаюсь… я приехала… — лепетала «несчастная» прерывавшимся от волнения голосом. — Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать… — и опять хихикнула. С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад.

— Только за этим и прибыли? — улыбнулась Варвара Петровна с сострадательною улыбкой, но тотчас же быстро вынула из кармана свой перламутровый портмоне, а из него десятирублевую бумажку и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку какою-нибудь простонародною просительницей.

— Вишь, десять рублей дала, — проговорил кто-то в толпе.

— Ручку-то пожалуйте, — лепетала «несчастная», крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную десятирублевую бумажку, которую свивало ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку; та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблистал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников. Губернаторша поневоле должна была на минутку приостановиться в тесноте; многие остановились.

— Вы дрожите, вам холодно? — заметила вдруг Варвара Петровна и, сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный лакеем, сняла с плеч свою черную (очень не дешевую) шаль и собственными руками окутала обнаженную шею всё еще стоявшей на коленях просительницы.

— Да встаньте же, встаньте с колен, прошу вас! — Та встала.

— Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет? — снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна. Но прежней кучки уже не было; виднелись всё знакомые, светские лица, разглядывавшие сцену, одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинною жаждой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться.

— Кажется, это Лебядкиных-с, — выискался наконец один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны, наш почтенный и многими уважаемый купец Андреев, в очках, с седою бородой, в русском платье и с круглою цилиндрическою шляпой, которую держал теперь в руках, — они у Филипповых в доме проживают, в Богоявленской улице.

— Лебядкин? Дом Филиппова? Я что-то слышала… благодарю вас, Никон Семеныч, но кто этот Лебядкин?

— Капитаном прозывается, человек, надо бы так сказать, неосторожный. А это, уж за верное, их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзору теперь ушла, — сбавив голос, проговорил Никон Семеныч и значительно взглянул на Варвару Петровну.

— Понимаю вас; благодарю Никон Семеныч. Вы, милая моя, госпожа Лебядкина?

— Нет, я не Лебядкина.

— Так, может быть, ваш брат Лебядкин?

— Брат мой Лебядкин.

— Вот что я сделаю, я вас теперь, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашему семейству; хотите ехать со мной?

— Ах, хочу! — сплеснула ладошками госпожа Лебядкина.

— Тетя, тетя? Возьмите и меня с собой к вам! — раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу, что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ивановна, по предписанию доктора, поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне.

— Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать? — начала было осанисто Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы.

— Тетя, тетя, непременно теперь с вами, — умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну.

— Mais qu’avez-vous donc, Lise![1] — с выразительным удивлением проговорила губернаторша.

— Ах, простите, голубчик shère cousine,[2] я к тете, — на лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей chère cousine и поцеловала ее два раза.

— И maman тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете; maman непременно, непременно хотела заехать, она давеча сама говорила, я забыла вас предуведомить, — трещала Лиза, — виновата, не сердитесь, Julie… chère cousine… тетя, я готова!

— Если вы, тетя, меня не возьмете, то я за вашею каретой побегу и закричу, — быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне; хорошо еще, что никто не слыхал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд всё решил: она непременно положила взять с собой Лизу!

— Этому надо положить конец, — вырвалось у ней. — Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза, — тотчас же громко прибавила она, — разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить, — с открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше.

— О, без сомнения я не захочу лишить ее этого удовольствия, тем более что я сама… — с удивительною любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна, — я сама… хорошо знаю, какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка (Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась)…

— Благодарю вас чрезвычайно, — отблагодарила вежливым и осанистым поклоном Варвара Петровна.

— И мне тем более приятно, — почти уже с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения, — что, кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство… сострадание… (она взглянула на «несчастную»)… и… на самой паперти храма…

— Такой взгляд делает вам честь, — великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с полною готовностью дотронулась до нее своими пальцами. Всеобщее впечатление было прекрасное, лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок.

Одним словом, всему городу вдруг ясно открылось, что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна, напротив, «держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна ее не прогонит». Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности.

— Садитесь же, милая, — указала Варвара Петровна mademoiselle Лебядкиной на подъехавшую карету; «несчастная» радостно побежала к дверцам, у которых подхватил ее лакей.

— Как! Вы хромаете! — вскричала Варвара Петровна совершенно как в испуге и побледнела. (Все тогда это заметили, но не поняли…).

Карета покатилась. Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом, что Лебядкина смеялась истерически все эти три минуты переезда, а Варвара Петровна сидела «как будто в каком-то магнетическом сне», собственное выражение Лизы.

Глава четвърта

Куцичката

I

Шатов не се беше заинатил и, съгласно бележката ми, точно по обяд се яви при Лизавета Николаевна. Влязохме почти заедно; аз също бях дошъл да направя първата си визита. Всички, тоест Лиза, маман и Маврикий Николаевич, седяха в големия салон и спореха. Маман поискала Лиза да й изсвири на пианото някакъв валс и когато тя започнала искания валс, взела да твърди, че не бил тоя валс. Простодушният Маврикий Николаевич се застъпваше за Лиза, уверявайки, че валсът бил същият; старицата се беше разплакала от яд. Беше болна и се затрудняваше дори да ходи. Краката й бяха отекли и вече от няколко дни непрекъснато капризничеше и се заяждаше с всички, въпреки че винаги бе имала малко страх от Лиза. Идването ни ги зарадва. Лиза се изчерви от удоволствие и отправяйки ми едно merci заради Шатов, разбира се, отиде при него, разглеждайки го любопитно.

Шатов нескопосано се спря на вратата. Благодарейки му за идването, тя го отведе при маман.

— Това е господин Шатов, за когото ви бях говорила, а това пък е господин Г-в, голям мой и на Степан Трофимович приятел. Маврикий Николаевич вчера също се запозна.

— А кой е професорът?

— Професор изобщо няма, маман.

— Не, има, самата ти ми каза, че щял да дойде един професор; този трябва да е — с отвращение посочи тя Шатов.

— Изобщо никога не съм ви казвала, че ще идва професор. Господин Г-в е чиновник, а господин Шатов — бивш студент.

— Студент, професор, все от университета. На тебе само ти дай да спориш. А швейцарският беше с мустаци и брадичка.

— Маман все нарича професор сина на Степан Трофимович — каза Лиза и отведе Шатов на дивана, на другия край на салона.

— Като й отекат краката, винаги е такава, нали разбирате, болна е — пошушна тя на Шатов, продължавайки да го разглежда все тъй извънредно любопитно, особено щръкналия на главата му кичур.

— Военен ли сте? — обърна се към мен старицата, с която тъй безжалостно ме заряза Лиза.

— Не, чиновник съм…

— Господин Г-в е голям приятел на Степан Трофимович — веднага се обади Лиза.

— При Степан Трофимович ли работите? Нали и той беше професор?

— Ох, маман, сигурно вие и нощем сънувате професори — с досада извика Лиза.

— И тия наяве ми стигат. А на тебе ти дай да противоречиш на майка си. Бяхте ли тука преди четири години, когато е идвал Николай Всеволодович?

Отговорих, че съм бил.

— А имаше ли тогава тук при вас и някакъв англичанин?

— Не, не е имало.

Лиза се засмя.

— А-а, видя ли сега, че не е имало никакъв англичанин, ще рече, лъготене. И Варвара Петровна, и Степан Трофимович, и двамата лъготят. Всички са го ударили на лъжи!

— Вчера леля и Степан Трофимович намериха уж сходство между Николай Всеволодович и Шекспировия принц Хари, от „Хенрих IV“, та маман затова казва, че е нямало англичанин — обясни ми Лиза.

— Щом е нямало Хари, нямало е, значи, и англичанин. Само Николай Всеволодович е щурял.

— Уверявам ви, че това сега е нарочно — сметна за нужно да обясни Лиза на Шатов, — маман много добре знае за Шекспир. Лично аз съм й чела първото действие на „Отело“, но сега има големи болки. Чувате ли, маман, дванайсет удари, време е да си вземете лекарството.

— Докторът дойде — появи се на вратата слугинчето. Старицата се надигна и взе да вика кученцето: „Земирка, Земирка, хайде, поне ти ела с мене.“

Лошото старо мъниче Земирка не я послуша и се навря под дивана, на който седеше Лиза.

— Не щеш ли? Тогава и аз те не ща. Сбогом, ваша милост, не знам как ви викат — обърна се тя към мен.

— Антон Лаврентиевич…

— Все там, на мен в едното ми ухо влязло, от другото излязло. Не ме изпращайте, Маврикий Николаевич, аз само Земирка виках. Слава богу, още мога сама да ходя, а утре отивам на разходка.

Тя сърдито излезе от салона.

— Антон Лаврентиевич, вие през това време си поговорете с Маврикий Николаевич, уверявам ви, че и двамата ще спечелите, ако се запознаете по-отблизо — каза Лиза и приятелски се усмихна на Маврикий Николаевич, който внезапно светна от нейния поглед. Какво да се прави, останах да си говоря с Маврикий Николаевич.

II

За мое голямо учудване интересът на Лизавета Николаевна към Шатов наистина се оказа само литературен. Не знам защо, но все си мислех, че го беше повикала за нещо съвсем друго. Ние, тоест аз и Маврикий Николаевич, като видяхме, че не се крият от нас и дори говорят доста високо, взехме да даваме ухо; а после и нас ни привлякоха за съвет. Работата се състоеше в това, че Лизавета Николаевна отдавна вече била замислила издаването на една полезна според нея книга, но поради пълната си неопитност се нуждаела от сътрудник. Сериозността, с която захвана да излага на Шатов плана си, дори ме изуми. „Сигурно е от новите — си помислих, — не нахалост е била в Швейцария.“ Забол очи в пода, Шатов внимателно слушаше и ни най-малко не се учудваше, че една разпиляна светска госпожица се залавя с такива, май немного подходящи за нея работи.

Литературното начинание се състоеше в следното. В Русия се издават множество столични и провинциални вестници и други списания и в тях всекидневно се съобщава за множество случки и произшествия. Годината минава, вестниците повсеместно се прибират в долапите или се разпиляват, късат, отиват за увиване и книжни шапки. Много от публикуваните факти правят впечатление на хората и остават в паметта им, но после, с годините, се забравят. Впоследствие мнозина биха желали да си направят справка, но какъв труд е да търсиш в това море от хартии, често пъти не знаейки нито деня, нито мястото, нито дори годината на станалото произшествие. А впрочем, ако фактите за цяла една година се съберат в един том, по някакъв план и по известен замисъл, със заглавия, указания, разделени по месеци и дати, такъв един цялостен подбор би могъл да даде пълна характеристика на руския живот за цялата година[1], дори въпреки това, че се публикуват крайно малко факти в сравнение с всичко, което се е случило.

— Вместо куп хартии ще се получат няколко дебели книги, това е то — забеляза Шатов.

Но Лизавета Николаевна горещо защитаваше своята идея въпреки трудността и неумението да я изкаже. Книгата трябва да бъде една, дори немного дебела — уверяваше тя. Пък нека е и дебела, но ясна, защото главното е в плана и характера на представянето на фактите. Разбира се, че не всичко ще се събира и препечатва. Указите, действията на правителството, местните разпоредби, законите, макар всичко това и да са твърде важни факти, но във въпросното издание подобен род факти може изобщо да се изпуснат. Много неща може да се изпуснат и да се ограничим само с подбора на произшествията, които, повече или по-малко, изразяват нравствения личен живот на народа, личността на руския народ в дадения момент. Разбира се, всичко може да се включи: куриози, пожари, волни пожертвувания, всякакви добри и лоши постъпки, всякакви думи и речи, че дори съобщенията за разливането на реките, че дори и някои правителствени укази, но от всичко да се подбере само онова, което рисува епохата; всичко ще се включва от известно гледище, с насока, намерение, мисъл, осветяваща цялото, цялата съвкупност. И най-сетне, книгата трябва да бъде интересна дори като леко четиво, да не говорим, че ще бъде от първа необходимост за справки! Това би било, тъй да се каже, картина на духовния, нравствения, вътрешния руски живот за цяла година. „Трябва всички да я купуват, трябва книгата да се превърне в настолна — твърдеше Лиза, — аз разбирам, че цялата работа е в плана, и тъкмо затова се обръщам към вас“ — заключи тя. Много се беше разгорещила, но независимо че обясненията й бяха мъгляви, Шатов взе да схваща.

— Значи, ще се получи нещо с насока, подбор на фактите с оглед да се подчинят на дадена насока — измърмори той, все още без да вдига глава.

— По никой начин не бива да се подчиняват на насоката и никаква насока не е нужна. Пълно безпристрастие — това е тя насоката.

— Насоката не е беда — размърда се Шатов, — пък и няма как да се избегне, когато що-годе се набележи някакъв подбор. Самият подбор на фактите ще показва как да се разбират. Идеята ви не е лоша.

— Възможна е, значи, такава книга? — зарадва се Лиза.

— Трябва да се види, да се помисли. Това е огромна работа. Не става така изведнъж. Трябва опит. Че дори като издадем книгата, пак едва ли ще знаем как да я издаваме. Може би чак след много опити; но мисълта вече се долавя. Полезна мисъл.

Той вдигна най-сетне очи и те дори засияха от удоволствие, тъй се беше заинтересувал.

— Сама ли го измислихте това? — ласкаво и някак свенливо попита той Лиза.

— Че да го измислиш, не е страшно, планът е страшното — смееше се Лиза, — аз не разбирам много, не съм умна, и преследвам само онова, което на самата мене ми е ясно.

— Преследвате?

— Вероятно неуместна дума? — бързо се осведоми Лиза.

— Може и тази дума; аз просто тъй.

— Още в странство ми се стори, че и аз мога да бъда с нещо полезна. Имам свои пари и така си стоят, защо пък и аз да не направя нещо за общото дело? Пък и идеята ми дойде внезапно, от само себе си; ни най-малко не съм се напъвала да измислям и много й се зарадвах; но сега видях, че не може без сътрудник, защото аз самичка нищо не мога. Сътрудникът, разбира се, ще стане и съиздател на книгата. Наполовина: от вас планът и работата, от мен първоначалната мисъл и средствата за издаването. Нали книгата ще си изкара парите?

— Ако налучкаме правилен план, книгата ще върви.

— Предупреждавам ви, че на мен не ми е за печалбите, но много искам книгата да се разпродаде и ще се гордея с печалбите.

— Добре, ами аз какво общо имам с това?

— Че нали вас ви викам за сътрудник… наполовина. Вие ще измислите плана.

— Откъде пък знаете, че съм в състояние да измисля план?

— Говорили са ми за вас, и тук съм чувала… зная, че сте много умен и че… работите над нещо, и че… мислите много: Пьотър Степанович Верховенски ми е говорил за вас в Швейцария — припряно прибави тя. — Много умен човек, нали?

Шатов само за миг плъзна поглед по нея и моментално сведе очи.

— И Николай Всеволодович също много ми е говорил за вас…

Шатов изведнъж се изчерви.

— Впрочем ето вестниците — припряно взе Лиза от масата приготвените и вързани на пакет вестници, — тук съм опитвала да отбележа по свое усмотрение някои факти, да направя подбор, и номера съм поставила… ще видите.

Шатов взе пакета.

— Вземете ги у дома, прегледайте ги, къде живеете?

— На улица „Богоявленска“, в къщата на Филипов.

— Знам я. Казват, че там при вас живеел и един капитан, господин Лебядкин? — все тъй припираше Лиза.

Шатов, както държеше пакета, тъй си остана с протегната ръка в продължение на цяла минута, без да отговаря, загледан в земята.

— За тия работи да си бяхте потърсили някой друг, а аз никак няма да съм ви полезен — проговори най-сетне той, снишавайки някак гласа си по един ужасно странен начин, почти до шепот.

Лиза пламна.

— За какви работи ми говорите? Маврикий Николаевич! — викна тя. — Дайте насам одевешното писмо, моля ви.

Маврикий Николаевич и аз се приближихме до масата.

— Вижте това — обърна се тя изведнъж към мен, разгръщайки извънредно развълнувано писмото. — Виждали ли сте някога подобно нещо? Моля ви, прочетете го на глас; искам и господин Шатов да чуе.

Доста изненадан, прочетох на глас следното послание:

„На съвършенството на госпожица Тушина

Милостива госпожице

Елизавета Николаевна!

О, колко мило е напушена

Елизавета Тушина.

Когато с братовчед си припкат със конете,

а къдрите немирни брулят ветровете.

Но когато е с майка си в храма и стои в преклонение,

и ликът й румен сияе от благоговение,

о, тогава за брачни, законни наслади копнея

и подир нея, с майка й ведно, горчиви сълзи лея.

Милостива госпожице,

Няма друг по да му е жал, че не изгубих славно ръцете си край Севастопол, не бидейки изобщо там, а цялата кампания изкарах по снабдителната част, смятайки го за низост. Вие сте богиня в древността, а аз съм нищо и се досетих за безпределността. Гледайте като на стихове, но не повече, защото стиховете са все пак дивотия и оправдават онова, което в прозата се смята дързост. Може ли слънцето да се разсърди на инфузорията, ако тя го възпее от капката вода, където те са множество, гледано през микроскоп? Дори самият клуб на човеколюбието към едрия рогат добитък във висшето общество в Петербург[2], състрадавайки по право на кучето и коня, презира късичката инфузория, не споменавайки дори за нея, защото не била дорасла. И аз не съм дорасъл. Мисълта за брак би изглеждала смехотворна; но скоро ще ги имам бивши двеста души, от човеконенавистника, когото трябва да презирате. Много мога да съобщя и се наемам документално чак в Сибир. Недейте презира предложението. Писмото на инфузорията да се разбира в стихове.

— Това го е писал човек в пияно състояние, един негодник! — извиках аз с негодувание. — Аз го познавам!

— Получих вчера това писмо — припряно почна да ни обяснява Лиза, като се изчерви, — веднага разбрах, че е от някой глупак, и до тоя момент не съм го показала на maman, за да не я разстройвам още повече. Маврикий Николаевич иска да иде да му забрани. Тъй като гледах на вас като на мой сътрудник — обърна се тя към Шатов, — и тъй като живеете там, исках да ви разпитам, та да мога да съдя какво още може да се очаква от него.

— Пияница и негодник — промърмори някак неохотно Шатов.

— Наистина ли е такъв глупак?

— Ами, никак не е глупав, когато не е пиян.

— Познавах един генерал, който пишеше досущ такива стихове — забелязах аз, смеейки се.

— Дори по това писмо се вижда, че си е направил сметката — вметна неочаквано мълчаливият Маврикий Николаевич.

— Казват, бил живял с някаква своя сестра?

— Да, със сестра си.

— Казват, бил я тиранизирал, вярно ли е?

Шатов пак погледна Лиза, навъси се и мърморейки: „Какво ме интересува!“ — се придвижи към вратата.

— Ама почакайте — тревожно викна Лиза, — къде така? Толкова неща останаха да си говорим…

— За какво има да говорим? Утре ще ви уведомя…