Метаданни

Данни

- Година

- 1870–1871 (Обществено достояние)

- Език

- руски

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 6 (× 1 глас)

- Вашата оценка:

Информация

- Източник

- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990

История

- — Добавяне

Метаданни

Данни

- Включено в книгата

- Оригинално заглавие

- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)

- Превод от руски

- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 5,8 (× 48 гласа)

- Вашата оценка:

Информация

- Сканиране, разпознаване и корекция

- automation (2011 г.)

- Допълнителна корекция

- NomaD (2011 г.)

Издание:

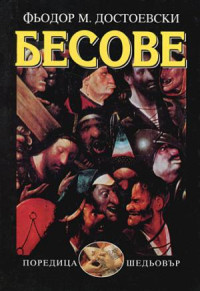

Фьодор Достоевски. Бесове

Превод от руски: Венцел Райчев

Редактор: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректор: Валерия Симеонова

На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош

Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5

Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.

Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“

„Абагар“ АД — Велико Търново

ISBN: 954-9559-04-1

История

- — Добавяне

Глава третья

Законченный роман

I

Из большой залы в Скворешниках (той самой, в которой состоялось последнее свидание Варвары Петровны и Степана Трофимовича) пожар был как на ладони. На рассвете, часу в шестом утра, у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Она была одна в комнате. Платье было на ней вчерашнее, праздничное, в котором она явилась на чтении, — светло-зеленое, пышное, всё в кружевах, но уже измятое, надетое наскоро и небрежно. Заметив вдруг неплотно застегнутую грудь, она покраснела, торопливо оправила платье, схватила с кресел еще вчера брошенный ею при входе красный платок и накинула на шею. Пышные волосы в разбившихся локонах выбились из-под платка на правое плечо. Лицо ее было усталое, озабоченное, но глаза горели из-под нахмуренных бровей. Она вновь подошла к окну и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович.

— Я отправил нарочного верхом, — сказал он, — через десять минут всё узнаем, а пока люди говорят, что сгорела часть Заречья, ближе к набережной, по правую сторону моста. Загорелось еще в двенадцатом часу; теперь утихает.

Он не подошел к окну, а остановился сзади нее в трех шагах; но она к нему не повернулась.

— По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь, — проговорила она с досадой.

— Всё врут календари, — заметил было он с любезною усмешкой, но, устыдившись, поспешил прибавить: — по календарю жить скучно, Лиза.

И замолчал окончательно, досадуя на новую сказанную пошлость; Лиза криво улыбнулась.

— Вы в таком грустном настроении, что даже слов со мной не находите. Но успокойтесь, вы сказали кстати: я всегда живу по календарю, каждый мой шаг рассчитан по календарю. Вы удивляетесь?

Она быстро повернулась от окна и села в кресла.

— Садитесь и вы, пожалуйста. Нам недолго быть вместе, и я хочу говорить всё, что мне угодно… Почему бы и вам не говорить всё, что вам угодно?

Николай Всеволодович сел рядом с нею и тихо, почти боязливо взял ее за руку.

— Что значит этот язык, Лиза? Откуда он вдруг? Что значит «нам немного быть вместе»? Вот уже вторая фраза загадочная в полчаса, как ты проснулась.

— Вы принимаетесь считать мои загадочные фразы? — засмеялась она. — А помните, я вчера, входя, мертвецом отрекомендовалась? Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить.

— Не помню, Лиза. Зачем мертвецом? Надо жить…

— И замолчали? У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете, и довольно. Помните вы Христофора Ивановича?

— Нет, не помню, — нахмурился он.

— Христофора Ивановича, в Лозанне? Он вам ужасно надоел. Он отворял дверь и всегда говорил: «Я на минутку», а просидит весь день. Я не хочу походить на Христофора Ивановича и сидеть весь день.

Болезненное впечатление отразилось в лице его.

— Лиза, мне больно за этот надломанный язык. Эта гримаса вам дорого стоит самой. К чему она? Для чего?

Глаза его загорелись.

— Лиза, — воскликнул он, — клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне!

— Какое странное признание! Зачем тут вчера и сегодня, и обе мерки?

— Ты не оставишь меня, — продолжал он почти с отчаянием, — мы уедем вместе, сегодня же, так ли? Так ли?

— Ай, не жмите руку так больно! Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь, опять «воскресать»? Нет, уж довольно проб… да и медленно для меня; да и неспособна я; слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать — вот мой идеал, вы знаете; я от вас не скрыла, еще в Швейцарии, какова я собою. Так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, так и нечего о том говорить.

— Лиза! Что же такое было вчера?

— Было то, что было.

— Это невозможно! Это жестоко!

— Так что ж, что жестоко, и снесите, коли жестоко.

— Вы мстите мне за вчерашнюю фантазию… — пробормотал он, злобно усмехнувшись. Лиза вспыхнула.

— Какая низкая мысль!

— Так зачем же вы дарили мне… «столько счастья»? Имею я право узнать?

— Нет, уж обойдитесь как-нибудь без прав; не завершайте низость вашего предположения глупостью. Вам сегодня не удается. Кстати, уж не боитесь ли вы и светского мнения и что вас за это «столько счастья» осудят? О, коли так, ради бога не тревожьте себя. Вы ни в чем тут не причина и никому не в ответе. Когда я отворяла вчера вашу дверь, вы даже не знали, кто это входит. Тут именно одна моя фантазия, как вы сейчас выразились, и более ничего. Вы можете всем смело и победоносно смотреть в глаза.

— Твои слова, этот смех, вот уже час, насылают на меня холод ужаса. Это «счастье», о котором ты так неистово говоришь, стоит мне… всего. Разве я могу теперь потерять тебя? Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня всё отнимаешь сегодня? Знаешь ли ты чего она стоила мне, эта новая надежда? Я жизнью за нее заплатил.

— Своею или чужой?

Он быстро приподнялся.

— Что это значит? — проговорил он, неподвижно смотря на нее.

— Своею или моею жизнью заплатили, вот что я хотела спросить. Или вы совсем теперь понимать перестали? — вспыхнула Лиза. — Чего вы так вдруг вскочили? Зачем на меня глядите с таким видом? Вы меня пугаете. Чего вы всё боитесь? Я уж давно заметила, что вы боитесь, именно теперь, именно сейчас… Господи, как вы бледнеете!

— Если ты что-нибудь знаешь, Лиза, то клянусь, я не знаю… и вовсе не о том сейчас говорил, говоря, что жизнью заплатил…

— Я вас совсем не понимаю, — проговорила она, боязливо запинаясь.

Наконец медленная, задумчивая усмешка показалась на его губах. Он тихо сел, положил локти на колени и закрыл руками лицо.

— Дурной сон и бред… Мы говорили о двух разных вещах.

— Я совсем не знаю, о чем вы говорили… Неужели вчера вы не знали, что я сегодня от вас уйду, знали иль нет? Не лгите, знали или нет?

— Знал… — тихо вымолвил он.

— Ну так чего же вам: знали и оставили «мгновение» за собой. Какие же тут счеты?

— Скажи мне всю правду, — вскричал он с глубоким страданием, — когда вчера ты отворила мою дверь, знала ты сама, что отворяешь ее на один только час?

Она ненавистно на него поглядела:

— Правда, что самый серьезный человек может задавать самые удивительные вопросы. И чего вы так беспокоитесь? Неужто из самолюбия, что вас женщина первая бросила, а не вы ее? Знаете, Николай Всеволодович, я, пока у вас, убедилась, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушны, а я вот этого-то и не могу у вас выносить.

Он встал с места и прошел несколько шагов по комнате.

— Хорошо, пусть так должно кончиться… Но как могло это всё случиться?

— Вот забота! И главное, что вы это сами знаете как по пальцам и понимаете лучше всех на свете и сами рассчитывали. Я барышня, мое сердце в опере воспитывалось, вот с чего и началось, вся разгадка.

— Нет.

— Тут нет ничего, что может растерзать ваше самолюбие, и всё совершенная правда. Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. Третьего дня, когда я вас всенародно «обидела», а вы мне ответили таким рыцарем, я приехала домой и тотчас догадалась, что вы потому от меня бегали, что женаты, а вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни всего более опасалась. Я поняла, что меня же вы, безрассудную, берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие. Тут подскочил Петр Степанович и тотчас же мне всё объяснил. Он мне открыл, что вас колеблет великая мысль, пред которою мы оба с ним совершенно ничто, но что я все-таки у вас поперек дороги. Он и себя тут причел; он непременно хотел втроем и говорил префантастические вещи, про ладью и про кленовые весла из какой-то русской песни. Я его похвалила, сказала ему, что он поэт, и он принял за самую неразменную монету. А так как я и без того давно знала, что меня всего на один миг только хватит, то взяла и решилась. Ну вот и всё, и довольно, и, пожалуйста, больше без объяснений. Пожалуй, еще поссоримся. Никого не бойтесь, я всё на себя беру. Я дурная, капризная, я оперною ладьей соблазнилась, я барышня… А знаете, я все-таки думала, что вы ужасно как меня любите. Не презирайте дуру и не смейтесь за эту слезинку, что сейчас упала. Я ужасно люблю плакать «себя жалеючи». Ну, довольно, довольно. Я ни на что не способна, и вы ни на что не способны; два щелчка с обеих сторон, тем и утешимся. По крайней мере самолюбие не страдает.

— Сон и бред! — вскричал Николай Всеволодович, ломая руки и шагая по комнате. — Лиза, бедная, что ты сделала над собою?

— Обожглась на свечке и больше ничего. Уж не плачете ли и вы? Будьте приличнее, будьте бесчувственнее…

— Зачем, зачем ты пришла ко мне?

— Но вы не понимаете, наконец, в какое комическое положение ставите сами себя пред светским мнением такими вопросами?

— Зачем ты себя погубила, так уродливо и так глупо, и что теперь делать?

— И это Ставрогин, «кровопийца Ставрогин», как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена! Слушайте, я ведь вам уже сказала: я разочла мою жизнь на один только час и спокойна. Разочтите и вы так свою… впрочем, вам не для чего; у вас так еще много будет разных «часов» и «мгновений».

— Столько же, сколько у тебя; даю тебе великое слово мое, ни часу более, как у тебя!

Он всё ходил и не видал ее быстрого, пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой. Но луч света погас в ту же минуту.

— Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза, если б я только мог открыть тебе…

— Открыть? Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня боже от ваших открытий! — прервала она почти с испугом.

Он остановился и ждал с беспокойством.

— Я вам должна признаться, у меня тогда, еще с самой Швейцарии, укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и… и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда: я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь… Ай, вы опять бледнеете? Не буду, не буду, я сейчас уйду, — вскочила она со стула с брезгливым и презрительным движением.

— Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу, — вскричал он в отчаянии. — Ты имеешь полное право! Я знал, что я не люблю тебя, и погубил тебя. Да, «я оставил мгновение за собой»; я имел надежду… давно уже… последнюю… Я не мог устоять против света, озарившего мое сердце, когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая. Я вдруг поверил… Я, может быть, верую еще и теперь.

— За такую благородную откровенность отплачу вам тем же: не хочу я быть вашею сердобольною сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть кстати сегодня же; но хоть пойду, да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке; та с вами поедет куда хотите.

— А вы ее и тут не могли не вспомнить?

— Бедная собачка! Кланяйтесь ей. Знает она, что вы еще в Швейцарии ее себе под старость определили? Какая заботливость! Какая предусмотрительность! Ай, кто это?

В глубине залы чуть-чуть отворилась дверь; чья-то голова просунулась и торопливо спряталась.

— Это ты, Алексей Егорыч? — спросил Ставрогин.

— Нет, это всего только я, — высунулся опять до половины Петр Степанович. — Здравствуйте, Лизавета Николаевна; во всяком случае с добрым утром. Так и знал, что найду вас обоих в этой зале. Я совершенно на одно мгновение, Николай Всеволодович, — во что бы то ни стало спешил на пару слов… необходимейших… всего только парочку!

Ставрогин пошел, но с трех шагов воротился к Лизе.

— Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, то знай: я виновен.

Она вздрогнула и пугливо посмотрела на него; но он поспешно вышел.

II

Комната, из которой выглянул Петр Степанович, была большая овальная прихожая. Тут до него сидел Алексей Егорыч, но он его выслал. Николай Всеволодович притворил за собою дверь в залу и остановился в ожидании. Петр Степанович быстро и пытливо оглядел его.

— Ну?

— То есть если вы уже знаете, — заторопился Петр Степанович, казалось, желая вскочить глазами в душу, — то, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват, и прежде всех вы, потому что это такое стечение… совпадение случаев… одним словом, юридически до вас не может коснуться, и я летел предуведомить.

— Сгорели? Зарезаны?

— Зарезаны, но не сгорели, это-то и скверно, но я вам даю честное слово, что я и тут не виновен, как бы вы ни подозревали меня, — потому что, может быть, подозреваете, а? Хотите всю правду: видите, у меня действительно мелькала мысль, — сами же вы ее мне подсказали, не серьезно, а дразня меня (потому что не стали же бы вы серьезно подсказывать), — но я не решался, и не решился бы ни за что, ни за сто рублей, — да тут и выгод-то никаких, то есть для меня, для меня… (Он ужасно спешил и говорил как трещотка). Но вот какое совпадение обстоятельств: я из своих (слышите, из своих, ваших не было ни рубля, и, главное, вы это сами знаете) дал этому пьяному дурачине Лебядкину двести тридцать рублей, третьего дня, еще с вечера, — слышите, третьего дня, а не вчера после «чтения», заметьте это: это весьма важное совпадение, потому что я ведь ничего не знал тогда наверно, поедет или нет к вам Лизавета Николаевна; дал же собственные деньги единственно потому, что вы третьего дня отличились, вздумали всем объявить вашу тайну. Ну, там я не вхожу… ваше дело… рыцарь… но, признаюсь, удивился, как дубиной по лбу. Но так как мне эти трагедии наскучили вельми, — и заметьте, я говорю серьезно, хоть и употребляю славянские выражения, — так как всё это вредит, наконец, моим планам, то я и дал себе слово спровадить Лебядкиных во что бы ни стало и без вашего ведома в Петербург, тем более что и сам он туда порывался. Одна ошибка: дал деньги от вашего имени; ошибка или нет? Может, и не ошибка, а? Слушайте же теперь, слушайте, как это всё обернулось… — В горячке речи он приблизился к Ставрогину вплоть и стал было хватать его за лацкан сюртука (ей-богу, может быть, нарочно). Ставрогин сильным движением ударил его по руке.

— Ну чего ж вы… полноте… этак руку сломаете… тут главное в том, как это обернулось, — затрещал он вновь, нимало даже не удивившись удару. — Я с вечера выдаю деньги, с тем чтоб он и сестрица завтра чем свет отправлялись; поручаю это дельце подлецу Липутину, чтобы сам посадил и отправил. Но мерзавцу Липутину понадобилось сошкольничать с публикой — может быть, слышали? На «чтении»? Слушайте же, слушайте: оба пьют, сочиняют стихи, из которых половина липутинских; тот его одевает во фрак, меня между тем уверяет, что уже отправил с утра, а его бережет где-то в задней каморке, чтобы выпихнуть на эстраду. Но тот быстро и неожиданно напивается. Затем известный скандал, затем его доставляют домой полумертвого, а Липутин у него вынимает тихонько двести рублей, оставляя мелочь. Но, к несчастью, оказывается, что тот уже утром эти двести рублей тоже из кармана вынимал, хвастался и показывал где не следует. А так как Федька того и ждал, а у Кириллова кое-что слышал (помните, ваш намек?), то и решился воспользоваться. Вот и вся правда. Я рад по крайней мере, что Федька денег не нашел, а ведь на тысячу подлец рассчитывал! Торопился и пожара, кажется, сам испугался… Верите, мне этот пожар как поленом по голове. Нет, это черт знает что такое! Это такое самовластие… Вот видите, я пред вами, столького от вас ожидая, ничего не потаю: ну да, у меня уже давно эта идейка об огне созревала, так как она столь народна и популярна; но ведь я берег ее на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и… А они вдруг вздумали своевластно и без приказу теперь, в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться да в кулак дышать! Нет, это такое самовластие!… одним словом, я еще ничего не знаю, тут говорят про двух шпигулинских… но если тут есть и наши, если хоть один из них тут погрел свои руки — горе тому! Вот видите, что значит хоть капельку распустить! Нет, эта демократическая сволочь с своими пятерками — плохая опора; тут нужна одна великолепная, кумирная, деспотическая воля, опирающаяся на нечто не случайное и вне стоящее… Тогда и пятерки подожмут хвосты повиновения и с подобострастием пригодятся при случае. Но во всяком случае, хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел, но…

— А уж кричат во все трубы?

— То есть еще вовсе нет, и, признаюсь, я ровно ничего не слыхал, но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелыми: Vox populi vox dei.[1] Долго ли глупейший слух по ветру пустить?… Но ведь, в сущности, вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы, по совести тоже, — ведь вы не хотели же? Не хотели? Улик никаких, одно совпадение… Разве вот Федька припомнит ваши тогдашние неосторожные слова у Кириллова (и зачем вы их тогда сказали?), но ведь это вовсе ничего не доказывает, а Федьку мы сократим. Я сегодня же его сокращаю…

— А трупы совсем не сгорели?

— Нимало; эта каналья ничего не сумела устроить как следует. Но я рад по крайней мере, что вы так спокойны… потому что хоть вы и ничем тут не виноваты, ни даже мыслью, но ведь все-таки. И притом согласитесь, что всё это отлично обертывает ваши дела: вы вдруг свободный вдовец и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которая, вдобавок, уже в ваших руках. Вот что может сделать простое, грубое совпадение обстоятельств — а?

— Вы угрожаете мне, глупая голова?

— Ну полноте, полноте, уж сейчас и глупая голова, и что за тон? Чем бы радоваться, а вы… Я нарочно летел, чтобы скорей предуведомить… Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угроз-то! Мне надо вашу добрую волю, а не из страху. Вы свет и солнце… Это я вас изо всей силы боюсь, а не вы меня! Я ведь не Маврикий Николаевич… И представьте, я лечу сюда на беговых дрожках, а Маврикий Николаевич здесь у садовой вашей решетки, на заднем углу сада… в шинели, весь промок, должно быть всю ночь сидел! Чудеса! до чего могут люди с ума сходить!

— Маврикий Николаевич? Правда?

— Правда, правда. Сидит у садовой решетки. Отсюда, — отсюда в шагах трехстах, я думаю. Я поскорее мимо него, но он меня видел. Вы не знали? В таком случае очень рад, что не забыл передать. Вот этакой-то всего опаснее на случай, если с ним револьвер, и, наконец, ночь, слякоть, естественная раздражительность, — потому что ведь каковы же его обстоятельства-то, ха-ха! Как вы думаете, зачем он сидит?

— Лизавету Николаевну, разумеется, ждет.

— Во-от! Да с чего она к нему выйдет? И… в такой дождь… вот дурак-то!

— Она сейчас к нему выйдет.

— Эге! Вот известие! Стало быть… Но послушайте, ведь теперь совершенно изменились ее дела: к чему теперь ей Маврикий? Ведь вы свободный вдовец и можете завтра же на ней жениться? Она еще не знает, — предоставьте мне, и я вам тотчас же всё обделаю. Где она, надо и ее обрадовать.

— Обрадовать?

— Еще бы, идем.

— А вы думаете, она про эти трупы не догадается? — как-то особенно прищурился Ставрогин.

— Конечно не догадается, — решительным дурачком подхватил Петр Степанович, — потому что ведь юридически… Эх, вы! Да хоть бы и догадалась! У женщин всё это так отлично стушевывается, вы еще не знаете женщин! Кроме того, что ей теперь вся выгода за вас выйти, потому что ведь все-таки она себя оскандалила, кроме того, я ей про «ладью» наговорил: я именно увидел, что «ладьей»-то на нее и подействуешь, стало быть, вот какого она калибра девица. Не беспокойтесь, она так через эти трупики перешагнет, что лю-ли! — тем более что вы совершенно, совершенно невинны, не правда ли? Она только прибережет эти трупики, чтобы вас потом уколоть, этак на второй годик супружества. Всякая женщина, идя к венцу, в этом роде чем-нибудь запасается из мужнина старого, но ведь тогда… что через год-то будет? Ха-ха-ха!

— Если вы на беговых дрожках, то довезите ее сейчас до Маврикия Николаевича. Она сейчас сказала, что терпеть меня не может и от меня уйдет, и, конечно, не возьмет от меня экипажа.

— Во-от! Да неужто вправду уезжает? Отчего бы это могло произойти? — глуповато посмотрел Петр Степанович.

— Догадалась как-нибудь, в эту ночь, что я вовсе ее не люблю… о чем, конечно, всегда знала.

— Да разве вы ее не любите? — подхватил Петр Степанович с видом беспредельного удивления. — А коли так, зачем же вы ее вчера, как вошла, у себя оставили и как благородный человек не уведомили прямо, что не любите? Это ужасно подло с вашей стороны; да и в каком же подлом виде вы меня пред нею поставили?

Ставрогин вдруг рассмеялся.

— Я на обезьяну мок смеюсь — пояснил он тотчас же.

— А! догадались, что я распаясничался, — ужасно весело рассмеялся и Петр Степанович, — я чтобы вас рассмешить! Представьте, я ведь тотчас же, как вы вышли ко мне, по лицу догадался, что у вас «несчастье». Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь же об заклад, — вскричал он, почти захлебываясь от восторга, — что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили всё драгоценное время… Ну простите, простите; мне что: я ведь еще вчера знал наверно, что у вас глупостью кончится. Я вам привез ее единственно, чтобы вас позабавить и чтобы доказать, что со мною вам скучно не будет; триста раз пригожусь в этом роде; я вообще люблю быть приятен людям. Если же теперь она вам не нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то…

— Так это вы для одной моей забавы ее привезли?

— А то зачем же?

— А не затем, чтобы заставить меня жену убить?

— Во-от, да разве вы убили? Что за трагический человек!

— Всё равно, вы убили.

— Да разве я убил? Говорю же вам, я тут ни при капле. Однако вы начинаете меня беспокоить…

— Продолжайте, вы сказали: «Если теперь она вам не нужна, то…».

— То предоставьте мне, разумеется! Я отлично ее выдам за Маврикия Николаевича, которого, между прочим, вовсе не я у саду посадил, не возьмите еще этого в голову. Я ведь его боюсь теперь. Вот вы говорите: на беговых дрожках, а я так-таки мимо пролепетнул… право, если с ним револьвер?… Хорошо, что я свой захватил. Вот он (он вынул из кармана револьвер, показал и тотчас же опять спрятал) — захватил за дальностью пути… Впрочем, я вам это мигом слажу: у ней именно теперь сердчишко по Маврикию ноет… должно по крайней мере ныть… и знаете — ей-богу, мне ее даже несколько жалко! Сведу с Маврикием, и она тотчас про вас начнет вспоминать, — ему вас хвалить, а его в глаза бранить, — сердце женщины! Ну вот вы опять смеетесь? Я ужасно рад, что вы так развеселились. Ну что ж, идем. Я прямо с Маврикия и начну, а про тех… про убитых… знаете, не промолчать ли теперь? Всё равно потом узнает.

— Об чем узнает? Кто убит? Что вы сказали про Маврикия Николаевича? — отворила вдруг дверь Лиза.

— А! вы подслушивали?

— Что вы сказали сейчас про Маврикия Николаевича? Он убит?

— А! стало быть, вы не расслышали! Успокойтесь, Маврикий Николаевич жив и здоров, в чем можете мигом удостовериться, потому что он здесь у дороги, у садовой решетки… и, кажется, всю ночь просидел; промок, в шинели… Я ехал, он меня видел.

— Это неправда. Вы сказали «убит»… Кто убит? — настаивала она с мучительною недоверчивостью.

— Убита только моя жена, ее брат Лебядкин и их служанка, — твердо заявил Ставрогин.

Лиза вздрогнула и ужасно побледнела.

— Зверский, странный случай, Лизавета Николаевна, глупейший случай грабежа, — тотчас затрещал Петр Степанович, — одного грабежа, пользуясь пожаром; дело разбойника Федьки Каторжного и дурака Лебядкина, который всем показывал свои деньги… я с тем и летел… как камнем по лбу. Ставрогин едва устоял, когда я сообщил. Мы здесь советовались: сообщить вам сейчас или нет?

— Николай Всеволодович, правду он говорит? — едва вымолвила Лиза.

— Нет, неправду.

— Как неправду! — вздрогнул Петр Степанович. — Это еще что!

— Господи, я с ума сойду! — вскричала Лиза.

— Да поймите же по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек! — кричал изо всей силы Петр Степанович. — Ведь все-таки жена его убита. Видите, как он бледен… Ведь он с вами же всю ночь пробыл, ни на минуту не отходил, как же его подозревать?

— Николай Всеволодович, скажите как пред богом, виноваты вы или нет, а я, клянусь, вашему слову поверю, как божьему, и на край света за вами пойду, о, пойду! Пойду как собачка…

— Из-за чего же вы терзаете ее, фантастическая вы голова! — остервенился Петр Степанович. — Лизавета Николаевна, ей-ей, столките меня в ступе, он невинен, напротив, сам убит и бредит, вы видите. Ни в чем, ни в чем, даже мыслью неповинен!… Всё только дело разбойников, которых, наверно, через неделю разыщут и накажут плетьми… Тут Федька Каторжный и шпигулинские, об этом весь город трещит, потому и я.

— Так ли? Так ли? — вся трепеща ждала последнего себе приговора Лиза.

— Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза, — вымолвил Ставрогин и пошел в залу.

Лиза закрыла лицо руками и пошла из дому. Петр Степанович бросился было за нею, но тотчас воротился в залу.

— Так вы так-то? Так вы так-то? Так вы ничего не боитесь? — накинулся он на Ставрогина в совершенном бешенстве, бормоча несвязно, почти слов не находя, с пеною у рта.

Ставрогин стоял среди залы и не отвечал ни слова. Он захватил левою рукой слегка клок своих волос и потерянно улыбался. Петр Степанович сильно дернул его за рукав.

— Пропали вы, что ли? Так вы вот за что принялись? На всех донесете, а сами в монастырь уйдете или к черту… Но ведь я вас всё равно укокошу, хоть бы вы и не боялись меня!

— А, это вы трещите? — разглядел его наконец Ставрогин. — Бегите, — очнулся он вдруг, — бегите за нею, велите карету, не покидайте ее… Бегите, бегите же! Проводите до дому, чтобы никто не знал и чтоб она туда не ходила… на тела… на тела… в карету силой посадите. Алексей Егорыч! Алексей Егорыч!

— Стойте, не кричите! Она уж теперь в объятиях у Маврикия… Не сядет Маврикий в вашу карету… Стойте же! Тут дороже кареты!

Он выхватил опять револьвер; Ставрогин серьезно посмотрел на него.

— А что ж, убейте, — проговорил он тихо, почти примирительно.

— Фу, черт, какую ложь натащит на себя человек! — так и затрясся Петр Степанович. — Ей-богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна была!… Какая вы «ладья», старая вы, дырявая дровяная барка на слом!… Ну хоть из злобы, хоть из злобы теперь вам очнуться! Э-эх! Ведь уж всё бы вам равно, коли сами себе пулю в лоб просите?

Ставрогин странно усмехнулся.

— Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь: да… Если бы только хоть каплю умнее…

— Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом! Понимаете вы меня?

Ставрогин понимал, один только он, может быть. Был же изумлен Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степановиче есть энтузиазм.

— Ступайте от меня теперь к черту, а к завтраму я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра

— Да? Да?

— Почем я знаю!… К черту, к черту!

И ушел вон из залы.

— А пожалуй, еще к лучшему, — пробормотал про себя Петр Степанович, пряча револьвер.

III

Он бросился догонять Лизавету Николаевну. Та еще недалеко отошла, всего несколько шагов от дому. Ее задержал было Алексей Егорович, следовавший за нею и теперь, на шаг позади, во фраке, почтительно преклонившись и без шляпы. Он неотступно умолял ее дождаться экипажа; старик был испуган и почти плакал.

— Ступай, барин чаю просит, некому подать, — оттолкнул его Петр Степанович и прямо взял под руку Лизавету Николаевну.

Та не вырвала руки, но, кажется, была не при всем рассудке, еще не опомнилась.

— Во-первых, вы не туда, — залепетал Петр Степанович, — нам надо сюда, а не мимо сада; а во-вторых, во всяком случае пешком невозможно, до вас три версты, а у вас и одежи нет. Если бы вы капельку подождали. Я ведь на беговых, лошадь тут на дворе, мигом подам, посажу и доставлю, так что никто не увидит.

— Какой вы добрый… — ласково проговорила Лиза.

— Помилуйте, в подобном случае всякий гуманный человек на моем месте также…

Лиза поглядела на него и удивилась.

— Ах, боже мой, а я думала, что тут всё еще тот старик!

— Послушайте, я ужасно рад, что вы это так принимаете, потому что всё это предрассудок ужаснейший, и если уж на то пошло, то не лучше ли я этому старику сейчас велю обработать карету, всего десять минут, а мы воротимся и под крыльцом подождем, а?

— Я прежде хочу… где эти убитые?

— А, ну вот еще фантазия! Я так и боялся… Нет, мы уж эту дрянь лучше оставим в стороне; да и нечего вам смотреть.

— Я знаю, где они, я этот дом знаю.

— Ну что ж, что знаете! Помилуйте, дождь, туман (вот, однако ж, обязанность священную натащил!)… Слушайте, Лизавета Николаевна, одно из двух: или вы со мной на дрожках, тогда подождите и ни шагу вперед, потому что если еще шагов двадцать, то нас непременно заметит Маврикий Николаевич.

— Маврикий Николаевич! Где? Где?

— Ну, а если вы с ним хотите, то я, пожалуй, вас еще немного проведу и укажу его, где сидит, а сам уж слуга покорный; я к нему не хочу теперь подходить.

— Он ждет меня, боже! — вдруг остановилась она, и краска разлилась по ее лицу.

— Но помилуйте, если он человек без предрассудков! Знаете, Лизавета Николаевна, это всё не мое дело; я совершенно тут в стороне, и вы это сами знаете; но я ведь вам все-таки желаю добра… Если не удалась наша «ладья», если оказалось, что это всего только старый, гнилой баркас, годный на слом…

— Ах, чудесно! — вскричала Лиза.

— Чудесно, а у самой слезы текут. Тут нужно мужество. Надо ни в чем не уступать мужчине. В наш век, когда женщина… фу, черт (едва не отплевался Петр Степанович)! А главное, и жалеть не о чем: может, оно и отлично обернется. Маврикий Николаевич человек… одним словом, человек чувствительный, хотя и неразговорчивый, что, впрочем, тоже хорошо, конечно при условии, если он без предрассудков…

— Чудесно, чудесно! — истерически рассмеялась Лиза.

— А, ну, черт… Лизавета Николаевна, — опикировался вдруг Петр Степанович, — я ведь, собственно, тут для вас же… мне ведь что… Я вам услужил вчера, когда вы сами того захотели, а сегодня… Ну, вот отсюда видно Маврикия Николаевича, вон он сидит, нас не видит. Знаете, Лизавета Николаевна, читали вы «Полиньку Сакс»?

— Что такое?

— Есть такая повесть, «Полинька Сакс». Я еще студентом читал. Там какой-то чиновник, Сакс, с большим состоянием, арестовал на даче жену за неверность… А, ну, черт, наплевать! Вот увидите, что Маврикий Николаевич еще до дому сделает вам предложение. Он нас еще не видит.

— Ах, пусть не видит! — вскричала вдруг Лиза как безумная. — Уйдемте, уйдемте! В лес, в поле!

И она побежала назад.

— Лизавета Николаевна, это уж такое малодушие! — бежал за нею Петр Степанович. — И к чему вы не хотите, чтоб он вас видел? Напротив, посмотрите ему прямо и гордо в глаза… Если вы что-нибудь насчет того… девичьего… то ведь это такой предрассудок, такая отсталость… Да куда же вы, куда же вы? Эх, бежит! Воротимтесь уж лучше к Ставрогину, возьмем мои дрожки… Да куда же вы? Там поле… ну, упала!…

Он остановился. Лиза летела как птица, не зная куда, и Петр Степанович уже шагов на пятьдесят отстал от нее. Она упала, споткнувшись о кочку. В ту же минуту сзади, в стороне, раздался ужасный крик, крик Маврикия Николаевича, который видел ее бегство и падение и бежал к ней чрез поле. Петр Степанович в один миг отретировался в ворота ставрогинского дома, чтобы поскорее сесть на свои дрожки.

А Маврикий Николаевич, в страшном испуге, уже стоял подле поднявшейся Лизы, склонясь над нею и держа ее руку в своих руках. Вся невероятная обстановка этой встречи потрясла его разум, и слезы текли по его лицу. Он видел ту, пред которою столь благоговел, безумно бегущею чрез поле, в такой час, в такую погоду, в одном платье, в этом пышном вчерашнем платье, теперь измятом, загрязненном от падения… Он не мог сказать слова, снял свою шинель и дрожавшими руками стал укрывать ее плечи. Вдруг он вскрикнул, почувствовав, что она прикоснулась губами к его руке.

— Лиза! — вскричал он, — я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя!

— О да, пойдемте скорей отсюда, не оставляйте меня! — и, сама схватив его за руку, она повлекла его за собой. — Маврикий Николаевич, — испуганно понизила она вдруг голос, — я там всё храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать… — шептала она, крепко сжимая его руку.

— О, хоть бы кто-нибудь! — в отчаянии оглядывался он кругом, — хоть бы какой проезжий! Вы промочите ноги, вы… потеряете рассудок!

— Ничего, ничего, — ободряла она его, — вот так, при вас я меньше боюсь, держите меня за руку, ведите меня… Куда мы теперь, домой? Нет, я хочу сначала видеть убитых. Они, говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал; ведь это неправда, неправда? Я хочу видеть сама зарезанных… за меня… из-за них он в эту ночь разлюбил меня… Я увижу и всё узнаю. Скорей, скорей, я знаю этот дом… там пожар… Маврикий Николаевич, друг мой, не прощайте меня, бесчестную! Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте мне пощечину и убейте здесь в поле, как собаку!

— Никто вам теперь не судья, — твердо произнес Маврикий Николаевич, — прости вам бог, а я ваш судья меньше всех!

Но странно было бы описывать их разговор. А между тем оба шли рука в руку, скоро, спеша, словно полоумные. Они направлялись прямо на пожар. Маврикий Николаевич всё еще не терял надежды встретить хоть какую-нибудь телегу, но никто не попадался. Мелкий, тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая всё в одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже был день, а казалось, всё еще не рассвело. И вдруг из этой дымной, холодной мглы вырезалась фигура, странная и нелепая, шедшая им навстречу. Воображая теперь, думаю, что я бы не поверил глазам, если б даже был на месте Лизаветы Николаевны; а между тем она радостно вскрикнула и тотчас узнала подходившего человека. Это был Степан Трофимович. Как он ушел, каким образом могла осуществиться безумная, головная идея его бегства — о том впереди. Упомяну лишь, что в это утро он был уже в лихорадке, но и болезнь не остановила его: он твердо шагал по мокрой земле; видно было, что обдумал предприятие, как только мог это сделать лучше, один при всей своей кабинетной неопытности. Одет был «по-дорожному», то есть шинель в рукава, а подпоясан широким кожаным лакированным поясом с пряжкой, при этом высокие новые сапоги и панталоны в голенищах. Вероятно, он так давно уже воображал себе дорожного человека, а пояс и высокие сапоги с блестящими гусарскими голенищами, в которых он не умел ходить, припас еще несколько дней назад. Шляпа с широкими полями, гарусный шарф, плотно обматывавший шею, палка в правой руке, а в левой чрезвычайно маленький, но чрезмерно туго набитый саквояж довершали костюм. Вдобавок, в той же правой руке распущенный зонтик. Эти три предмета — зонтик, палку и саквояж — было очень неловко нести всю первую версту, а со второй и тяжело.

— Неужто это в самом деле вы? — вскричала Лиза, оглядывая его в скорбном удивлении, сменившем первый порыв ее бессознательной радости.

— Lise! — вскричал и Степан Трофимович, бросаясь к ней тоже почти в бреду. — Chère, chère, неужто и вы… в таком тумане? Видите: зарево! Vous êtes malheureuse, n’est-ce pas?[2] Вижу, вижу, не рассказывайте, но не расспрашивайте и меня. Nous sommes tous malheureux, mais il faut les pardonner tous. Pardonnons, Lise,[3] и будем свободны навеки. Чтобы разделаться с миром и стать свободным вполне — il faut pardonner, pardonner et pardonner![4]

— Но зачем вы становитесь на колени?

— Затем, что, прощаясь с миром, хочу, в вашем образе, проститься и со всем моим прошлым! — Он заплакал и поднес обе ее руки к своим заплаканным глазам. — Становлюсь на колена пред всем, что было прекрасно в моей жизни, лобызаю и благодарю! Теперь я разбил себя пополам: там — безумец, мечтавший взлететь на небо, vingt deux ans![5] Здесь — убитый и озябший старик-гувернер… chez ce marchand, s’il existe pourtant ce marchand…[6] Но как вы измокли, Lise! — вскричал он, вскакивая на ноги, почувствовав, что промокли и его колени на мокрой земле, — и как это можно, вы в таком платье?… и пешком, и в таком поле… Вы плачете? Vous êtes malheureuse?[7] Ба, я что-то слышал… Но откуда же вы теперь? — с боязливым видом ускорял он вопросы, в глубоком недоумении посматривая на Маврикия Николаевича, — mais savez-vous l’heure qu’il est![8]

— Степан Трофимович, слышали вы что-нибудь там про убитых людей… Это правда? Правда?

— Эти люди! Я видел зарево их деяний всю ночь. Они не могли кончить иначе… (Глаза его вновь засверкали). Бегу из бреду, горячечного сна, бегу искать Россию, existe-t-elle la Russie? Bah, c’est vous, cher capitaine![9] Никогда не сомневался, что встречу вас где-нибудь при высоком подвиге… Но возьмите мой зонтик и — почему же непременно пешком? Ради бога возьмите хоть зонтик, а я всё равно где-нибудь найму экипаж. Ведь я потому пешком, что Stasie (то есть Настасья) раскричалась бы на всю улицу, если б узнала, что я уезжаю; я и ускользнул сколь возможно incognito. Я не знаю, там в «Голосе» пишут про повсеместные разбои, но ведь не может же, я думаю, быть, что сейчас, как вышел на дорогу, тут и разбойник? Chère Lise,[10] вы, кажется, сказали, что кто-то кого-то убил? O mon Dieu,[11] с вами дурно!

— Идем, идем! — вскричала как в истерике Лиза, опять увлекая за собою Маврикия Николаевича. — Постойте, Степан Трофимович, — воротилась она вдруг к нему, — постойте, бедняжка, дайте я вас перекрещу. Может быть, вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу. Помолитесь и вы за «бедную» Лизу — так, немножко, не утруждайте себя очень. Маврикий Николаевич, отдайте этому ребенку его зонтик, отдайте непременно. Вот так… Пойдемте же! Пойдемте же!

Прибытие их к роковому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся пред домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но все-таки, повторяю, огромное большинство продолжало слушать молча и неподвижно. Выходили из себя лишь пьяные горланы да люди «срывающиеся», вроде как тот махавший руками мещанин. Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как бы срывался и куда-то летел, если что-нибудь известным образом поражало его. Я не видел, как прибыли Лиза и Маврикий Николаевич. Впервой я заметил Лизу, остолбенев от изумления, уже далеко от меня в толпе, а Маврикия Николаевича даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от нее отстал шага на два за теснотой или его оттерли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячечная, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание: громко заговорили и вдруг завопили. Тут кто-то крикнул: «Это ставрогинская!». И с другой стороны: «Мало что убьют, глядеть придут!». Вдруг я увидел, что над ее головой, сзади, поднялась и опустилась чья-то рука; Лиза упала. Раздался ужасный крик Маврикия Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заслонявшего от него Лизу человека. Но в тот же самый миг обхватил его сзади обеими руками тот мещанин. Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась, и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы, а окровавленный, обезумевший Маврикий Николаевич стоял над нею, крича, плача и ломая руки. Не помню в полной точности, как происходило дальше; помню только, что Лизу вдруг понесли. Я бежал за нею; она была еще жива и, может быть, еще в памяти. Из толпы схватили мещанина и еще трех человек. Эти трое до сих пор отрицают всякое свое участие в злодеянии, упорно уверяя, что их захватили ошибкой; может, они и правы. Мещанин, хоть и явно уличенный, но, как человек без толку, до сих пор еще не может разъяснить обстоятельно происшедшего. Я тоже, как очевидец, хотя и отдаленный, должен был дать на следствии мое показание: я заявил, что всё произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных, но мало сознававших, пьяных и уже потерявших нитку. Такого мнения держусь и теперь.

Глава трета

Завършекът на един роман

I

От голямата зала в Скворешники (същата, където се беше състояла последната среща на Варвара Петровна и Степан Трофимович) пожарът се виждаше като на длан. На разсъмване, към шест часа сутринта, на последния прозорец отдясно стоеше Лиза и втренчено се взираше в гаснещото зарево. Беше сама. Със същата разкошна, цялата с дантели резедава рокля, с която се бе явила вчера на „утрото“ — само че вече измачкана и някак набърже и небрежно облечена. Изведнъж забеляза, че пазвата й отпред не е добре закопчана, изчерви се, припряно се оправи, вдигна червената кърпа, която вчера при влизането си бе захвърлила на креслото, и я сложи на шията си. Дългата й коса беше разпиляна и една къдрица се подаваше под кърпата на дясното й рамо. Лицето й бе уморено и угрижено, но под навъсените вежди очите й горяха. Отново се приближи до прозореца и опря пламналото си чело до студеното стъкло. Вратата се отвори и влезе Николай Всеволодович.

— Пратих конен куриер — каза той, — след десет минути ще узнаем всичко, а сега-засега слугите разправят, че изгоряла част от Заречието — откъм реката и вдясно от моста. Пожарът избухнал още в полунощ; сега вече стихвал.

Не се беше приближил до прозореца, спрял се бе на три крачки зад гърба й, но тя не се обърна към него.

— Според календара трябваше да е съмнало преди един час, а е почти като нощ — каза тя с досада.

— Календарите лъжат[1] — каза той с любезна усмивка, но му стана неудобно и побърза да прибави: — Отегчително е да се живее по календар, Лиза.

И млъкна, недоволен от баналността на казаното; Лиза криво се усмихна.

— Изпаднали сте в такова потиснато настроение, че не намирате дори какво да ми кажете. Успокойте се, много добре го казахте: аз живея само по календара, всяка моя крачка е пресметната по календара. Учудвате ли се?

Бързо се обърна и седна в креслото.

— И вие седнете, моля. Няма да сме задълго заедно и ще говоря каквото ми хрумне… Защо и вие да не говорите каквото ви хрумне?

Николай Всеволодович седна до нея и внимателно, почти боязливо я взе за ръката.

— Какво означава този език, Лиза? Откъде се взе изведнъж? Какво значи „няма да сме задълго заедно“? Това е вече втората ти загадъчна фраза, откакто си се събудила.

— Вие почвате да броите загадъчните ми фрази, тъй ли? — засмя се тя. — А помните ли, че вчера още с влизането ви казах, че съм един мъртвец? Или тъкмо това сте счели за нужно да забравите? Да го забравите или да не му обърнете внимание.

— Не си спомням, Лиза. От къде на къде мъртвец? Трябва да се живее…

— Защо млъкнахте? Къде се дяна красноречието ви? Аз си го изживях моя час на тоя свят и стига толкова. Помните ли Христофор Иванович?

— Не, не го помня.

— Христофор Иванович, в Лозана? Ужасно ви отегчаваше. При всяко идване още от вратата заявяваше: „Минавам за минутка“, а оставаше за по цял ден. Не искам да приличам на Христофор Иванович и да оставам за цял ден.

По лицето му мина сянка.

— Лиза, тоя изкуствен тон ми причинява болка. И на теб ти струва скъпо. Защо е всичко това? За какво?

Очите му пламнаха.

— Лиза — възкликна той, — кълна се, че днес те обичам повече от вчера, когато дойде при мен!

— Какво странно признание! Защо говорите за вчера и днес, какво значат тия сравнения?

— Ти няма да ме оставиш — продължаваше той почти с отчаяние, — ще заминем още днес, нали? Нали?

— Ох, не ми стискайте ръката толкова силно! Къде да заминем още днес? Пак да „възкръсваме“ ли някъде? Не, стига опити… пък и много е бавно за мен; и не съм способна; прекалено високо е за мен. Освен ако заминем за Москва, където ще ходим по гости, ще ни идват гости — нали знаете, че това е моят идеал. Още в Швейцария ви го казах, не съм крила от вас каква съм аз. А тъй като е невъзможно да живеем в Москва и да ходим на гости, тъй като сте женен, няма какво повече да говорим.

— Лиза! Но какво беше това вчера?

— Каквото беше — беше!

— Това е невъзможно! Това е жестоко!

— Какво, като е жестоко, понесете го, нищо че е жестоко!

— Отмъщавате ми за вчерашния си каприз… — измърмори той с лоша усмивка. Лиза пламна.

— Каква низост!

— Но защо тогава ме дарихте с… „толкоз щастие“? Нямам ли правото да го зная?

— Не, тоя път ще минете някак без права; и не завършвайте низостта на предположението си с глупост. Днес нещо не сте във форма. Чакайте, да не би пък да се боите, че ще паднете в очите на хората, че ще ви осъдят за това „толкоз щастие“? О, ако е тъй, не се безпокойте, за бога! Нямате никаква вина и не сте отговорен пред никого. Когато вчера отварях вратата ви, дори не знаехте кой влиза. Както току-що се изразихте, всичко беше само един каприз от моя страна и нищо повече. И можете смело и победоносно да гледате хората право в очите.

— От един час насам твоите думи, твоят смях ме хвърлят в леден ужас. „Щастието“, за което говориш с такава ярост, ми струва… всичко. Нима е възможно да те изгубя точно сега? Кълна се, че вчера по-малко те обичах. Защо днес ми отнемаш всичко? Знаеш ли какво ми струва тая нова надежда? Цял един живот ми струва, живот!

— Вашия собствен или нечий живот?

Той бързо се изправи.

— Какво значи това? — впери той в нея очи.

— С вашия или с моя живот заплатихте, това е, което исках да попитам. Или вече изобщо не разбирате какво ви се говори? — пламна Лиза. — Какво скочихте изведнъж? Защо ме гледате така? Вие ме плашите. От какво непрекъснато се боите? Отдавна съм забелязала, че се боите и тъкмо днес, тъкмо сега… Господи, как побледнявате!

— Лиза, ако ти знаеш нещо, аз ти се кълна, че аз не знам… и съвсем нямах предвид това, като казах, че ми струва цял един живот…

— Не ви разбирам — промълви тя, запъвайки се боязливо. Най-сетне на устните му бавно изпълзя замислена усмивка.

Отпусна се полека на стола, опря лакти на коленете и закри лицето си с длани.

— Какъв кошмар… Говорили сме за две различни неща.

— Не разбирам какво имате предвид… Нима вчера не знаехте, че днес ще ви напусна, знаехте ли го, или не? Не ме лъжете, знаехте или не знаехте?

— Знаех… — тихо промълви той.

— Какво тогава: знаели сте, но не пожелахте да се лишите от „оня миг прекрасен“. За каква цена ми говорите?

— Кажи ми цялата истина — извика той с дълбоко страдание, — когато вчера отваряше вратата, знаеше ли, че я отваряш само за този един час?

Тя го изгледа с омраза.

— Вярно било, че и най-сериозните хора можели да задават всякакви въпроси. Какво ви безпокои толкова? Нима наистина самолюбието ви страда от това, че не вие мен, а аз ви напускам? Знаете ли какво, Николай Всеволодович, откакто съм тук, се убедих, че сте били ужасно великодушен към мен, а това аз не мога да го понеса.

Той стана от мястото си и направи няколко крачки по стаята.

— Добре, нека тъй да свърши… Но как можа да се случи всичко това?

— Гледай ти какво ви мъчело! А главното, че го знаете като никой друг и го разиграхте като по ноти. Чисто и просто аз съм една госпожичка, която си мисли, че животът е като в операта, оттам тръгна всичко, това е то тайната.

— Не.

— Тук няма нищо, което би могло да накърни самолюбието ви, и всичко, което ви казвам, е самата истина. Започна се с един красив жест, на който не можах да устоя. По онзи ден, когато публично ви „обидих“, а вие ми отговорихте по такъв рицарски начин, се върнах у дома и веднага разбрах, че досега сте ме избягвали не от презрение към мен, от което като истинска светска госпожица най-много се страхувах, а защото сте били женен. Разбрах, че бягайки от мен, просто сте щадили безразсъдното момиче. Виждате ли как ценя великодушието ви? Не знам откъде се взе точно в тоя момент Пьотър Степанович и тутакси ми обясни всичко. Разкри ми, че сте обладан от една велика мисъл, пред която ние двамата с него сме просто едно нищо, но че тъй или иначе, аз, кой знае защо, ви стоя на пътя. И себе си включи, непременно искаше да сме били тримата и ми наговори куп фантасмагории за някаква ладия с кленови весла от някаква народна песен. Похвалих го, казах му, че е поет, и той го взе за чиста монета. А тъй като и бездруго отдавна знам, че имам сили само за един-единствен миг, изведнъж се реших. Това е то всичко и стига вече, и ви моля — без повече обяснения. Защото, както върви, накрая ще се скараме. Не се бойте от никого, всичко поемам върху себе си. Аз съм лоша, капризна, съблазни ме оперната ладия, аз съм просто една светска госпожичка… Но знаете ли какво, мислех си, че страшно ме обичате. Не ме презирайте за глупостта ми, не ми се подигравайте за тия ми сълзи сега. Страшно обичам да плача, когато ми дожалее „за мене си“. И стига вече, стига. Мен не ме бива за нищо, вас също, квит сме и да се примирим с това. Поне самолюбието ни няма да страда.

— Какъв кошмар! — възкликна Николай Всеволодович, кършейки ръце и ходейки напред-назад по стаята. — Лиза, бедна моя, какво направи със себе си?

— Опарих се на свещта и нищо повече. Хубава работа, и вие ли плачете? Бъдете по-разумен, бъдете по-безчувствен…

— Защо, защо дойде при мен?

— Но не разбирате ли най-сетне в какво смешно положение изпадате пред обществото с тия си въпроси?

— Защо се погуби по тоя грозен и глупав начин и какво да се прави сега?

— И това ми било Ставрогин, „кръвопиецът Ставрогин“, както ви нарича една влюбена във вас тукашна дама! Вижте какво, казах ви вече: знам си силите — един час живот, и сега съм спокойна. И вие направете така… впрочем защо — предстоят ви още много най-различни „часове“ и „мигове“.

— Точно толкова, колкото и на теб; давам ти честна дума — нито час повече от теб!

Той продължаваше да ходи напред-назад и не видя нейния бърз пронизителен поглед, озарен за миг от надеждата. Но светлият лъч моментално помръкна.

— Лиза, ако знаеше какво ми струва да съм тъй искрен, просто невъзможно искрен, ако можех да ти разкрия…

— Да ми разкриете ли? Искате да ми разкриете нещо? Опазил ме бог от вашите разкрития! — прекъсна го тя почти със страх.

Той застана пред нея и тревожно я погледна.

— Трябва да ви призная, че още в Швейцария си бях втълпила, че таите нещо в душата си, нещо ужасно, мръсно и кърваво и същевременно… нещо, което ви прави ужасно смешен. Пазете се да ми го разкривате, ако е тъй: ще ви се присмея. Цял живот ще ви се присмивам… Ох, пак побледнявате! Няма, няма повече, отивам си — скочи тя от стола с израз на презрение и погнуса.

— Измъчвай ме, убий ме, изкарвай си го на мен — викна той с отчаяние. — Имаш пълното право! Знаех, че не те обичам, и те погубих. Да, не пожелах да се лиша от „онзи миг прекрасен“, надявах се… много отдавна… последната ми надежда… Не можах да издържа на светлината, която озари сърцето ми, когато вчера влезе при мен, ти сама, първа. Изведнъж повярвах, че… И може би и сега все още вярвам.

— За тая благородна откровеност ще ви се отплатя със същото: не желая да бъда ваша болногледачка. Ако не умра — и то още днес, — може би наистина ще стана, но не ваша, макар да няма по-голям инвалид от вас. Винаги ми се е струвало, че ще ме заведете някъде, където живее огромен зъл паяк, голям като човек, и ние цял живот ще го гледаме и ще се страхуваме от него. Така ще протече взаимната ни любов. Обърнете се към Дашенка; тя ще дойде с вас, където пожелаете.

— Дори сега не можахте да не я споменете!

— Бедното паленце! Поздравете я от мен. Тя знае ли, че още в Швейцария сте си я отредили за старини? Каква грижа! Каква предвидливост! Ох, кой е там?

В дъното на салона едва-едва се беше открехнала вратата; подаде се и тутакси се скри нечия глава.

— Ти ли си, Алексей Егорич? — попита Ставрогин.

— Не искам да ви разочаровам, но това съм аз — подаде се вече почти до кръста Пьотър Степанович. — Здравейте, Лизавета Николаевна; във всеки случай, добро утро. Сигурен бях, че и двама ви ще намеря в този салон. Идвам само за момент, Николай Всеволодович — на всяка цена трябва да ви кажа две думи… страшно важни… само две думи!

Ставрогин тръгна, но едва направил три крачки, се върна при Лиза.

— Лиза, ако сега чуеш нещо, знай: моя е вината!

Тя трепна и уплашено го погледна; но той бързо излезе.

II

Помещението, от което надничаше Пьотър Степанович, представляваше един голям кръгъл вестибюл. До него стоеше и Алексей Егорич, но го отпратиха. Николай Всеволодович затвори след себе си вратата към салона и застана в очакване. Пьотър Степанович му хвърли бърз изпитателен поглед.

— Е?

— Тоест ако вече знаете — разбърза се Пьотър Степанович, а очите му искаха сякаш да бръкнат право в душата на Ставрогин, — трябва да ви кажа, че никой от нас няма никаква вина и най-вече вие, защото това е такова стечение… такова съвпадение на случайности — с една дума, юридически това не може да ви засегне и долетях да ви предуведомя.

— Изгорели? Заклани?

— Заклани, но не изгорели, тъкмо това е лошото, но ви давам честната си дума, че колкото и да ме подозирате, нямам никаква вина — защото може би ме подозирате, а? Ще ви кажа цялата истина: вижте какво, тая мисъл наистина ми е минавала — лично вие ми я подсказахте, не, не насериозно, а само за да ме ядосате (защото дума да не става, че насериозно ще ми подсказвате такова нещо), но не се решавах и за нищо на света не бих се решил, дори сто рубли да ми даваха, пак не бих се решил — че каква ми е ползата, каква ми е ползата… (Ужасно бързо говореше, просто като кречетало.) Но гледайте какво стечение на обстоятелствата: дадох двеста и трийсет рубли (мои, мои, нито рубла ваши пари, най-важното, че вие много добре го знаете) на оня пиян глупак Лебядкин — онзи ден му ги дадох, чувате ли ме, онзи ден вечерта му ги дадох, а не вчера след „утрото“, запомнете го, защото това е много важно, защото нали тогава не съм знаел още със сигурност ще дойде ли при вас Лизавета Николаевна.

Дадох му от собствените си пари единствено защото по оня ден се отличихте и ви хрумна да разкриете публично тайната си. Е, тук не ви се меся… ваша си работа… рицар… но признавам, че се изненадах, съвсем изневиделица ми дойде. Но тъй като тия трагедии ми дойдоха до гуша — говоря ви съвсем сериозно, тъй като всичко това вреди, най-сетне, на собствените ми планове, и аз си казах, че на всяка цена и без ваше знание ще отпратя Лебядкини в Петербург, още повече че и самият той го искаше. Само едно сгреших, че му дадох парите от ваше име. Сгрешил ли съм, или не съм? Може и да не съм, а? А сега слушайте, слушайте накъде изби всичко… — Крайно разгорещен, той съвсем се приближи до Ставрогин и почна да го дърпа за ревера (а може и нарочно да го правеше). Ставрогин замахна и силно го удари по ръката.

— Какво правите… прекалявате вече… ще ми счупите ръката… главното, накъде изби цялата работа — отново се разбърза той, сякаш че нищо не беше станало. — Вечерта давам парите с условие рано сутринта и Лебядкин, и сестричето му да ги няма; възлагам работата на оня келеш Липутин — лично да ги качи на влака и да ги изпроводи. Но на тоя мерзавец му скимнало да си направи един зевзеклък с публиката — може би сте чули вече? На „утрото“? Ще ви кажа, ще ви кажа: Липутин и Лебядкин сядат да пият, съчиняват заедно стихове. Липутин издокарва Лебядкин с фрак — и същевременно ме уверява, че още сутринта го бил натоварил на влака, а всъщност го крие някъде в задната стаичка, за да го изкара на сцената. Но онзи много бързо и неочаквано се напил. Става скандалът, за който вече знаете, откарват го у дома му мъртвопиян, а Липутин му измъква двестате рубли, оставя му само дребните. За нещастие обаче оня още преди това се хвалил с двестате рубли и ги размахвал дето трябва и дето не трябва. А тъй като Федка само това и чака, а пък и чу нещичко у Кирилов (помните ли вашия намек?), решил да използва случая. Това е то цялата истина. Доволен съм, че поне Федка не е намерил парите, на хилядарка разчиташе, келешът ме ниеден! Бързал е и, види се, самият той се е уплашил от пожара… Повярвайте ми, че и на мене тоя пожар ми дойде като гръм от ясно небе. Не, това наистина на нищо не прилича! Чисто своеволие… Вижте какво, толкова много очаквам от вас, че нищо няма да скрия: там е работата, че тая идея за пожара отдавна зрее у мен, тъй като е толкова народна и популярна; но я пазех за критичния момент, за онзи скъпоценен момент, когато всички ще се вдигнем и… А на тях им скимнало да своеволничат и без да им е наредено, и то тъкмо сега, тъкмо в момент, когато трябваше да се свием тъй, че дъхът ни да не се чува! Не, това е такова своеволие!… С една дума, още нищо не знаем, говори се за двама работници… но ако са замесени и наши, един от тях само да има пръст в тая работа — тежко му! Виждате ли какво значи малко от малко да ги разпуснеш. Не, тая демократична сган с нейните петорки е лоша опора; тук е нужен кумир, нужна е една-единствена деспотична воля, която да не се опира на нещо случайно, нещо външно, а… Тогава и петорките покорно ще ПОДБИЯТ опашка и ако потрябва, и те ще влязат в работа. Във всеки случай обаче, макар сега и мало, и голямо да бие барабана, че на Ставрогин му било скимнало да изгори жена си, та покрай това изгорил и града…

— И мало, и голямо казвате, тъй ли?

— Тоест все още не, и право да ви кажа, нищо не съм чул още, но нали ги знаете хората, какво да ги правиш, особено пострадалите. Vox populi, vox dei![2] Колко му е да се разнесе един глупав слух?… Макар че всъщност лично вие няма какво да се опасявате. Юридически сте напълно чист, морално — също, нали не сте го искали? Не сте, нали? Никакви улики, просто едно съвпадение… Единствено, че Федка може да си спомни, дето се изпуснахте тогава у Кирилов (и що ли ви трябваше да го казвате тогава?), но това изобщо нищо не доказва, а на Федка ще му видим сметката. Още днес ще му видя сметката…

— А труповете не са ли обгорени?

— Ни най-малко — тоя вагабонтин нищо не е свършил като хората. Радвам се обаче, че сте толкова спокоен… защото макар да нямате никаква вина, че дори помисъл, все пак… После, съгласете се, че по тоя начин вашите работи се подреждат идеално: най-неочаквано ставате свободен вдовец и още сега можете да се ожените за една прекрасна девойка с огромно състояние, която отгоре на всичко е вече в ръцете ви. Виждате ли какво прави едно най-обикновено и грубо стечение на обстоятелствата, а?

— Заплашвате ли ме? Глупак с глупак!

— Недейте така, недейте, хайде сега и на глупак ме направихте, какъв е тоя тон? Вместо да се радвате… А пък аз съм се залетял да ви уведомявам… Защо ще ви заплашвам? Много сте ми притрябвали, ако ще е от страх! Нужна ми е вашата добра воля, а не страхът ви. Вие сте слънцето, светлината… Не вие, аз съм тоя, дето трепери от страх! Аз да не ви съм Маврикий Николаевич… Представяте ли си, препускам насам с двуколката и какво да видя — край оградата на вашата градина седи Маврикий Николаевич… свил се в шинела си, вир-вода мокър, изглежда, цялата нощ е седял! Господи! До каква степен можело да мръдне човек!

— Маврикий Николаевич? Наистина ли?

— Той, той. Седи край оградата. На триста, ами да, на триста крачки оттука. Профучах край него, но ме видя. Не го ли знаехте? В такъв случай много се радвам, че не забравих да ви го съобщя. Такива като него са най-опасни, особено в случай че носят и револвер, пък освен това нощ, дъжд, една съвсем естествена нервност — защото съгласете се, че положението му е… ха-ха-ха! Как мислите, какво чака?

— Лизавета Николаевна, разбира се.

— И таз хубава! Тя да не е луда да излезе? В тоя дъжд… ама че глупак!

— Тя незабавно ще иде при него.

— Охо! Я гледай ти! Излиза, че… Чакайте, ама сега и нейните работи съвсем се измениха; защо й е сега Маврикий? Нали вие сте вече свободен вдовец и още утре можете да я вземете за жена? Тя не го знае още — оставете на мен, завчас ще уредя цялата работа. Къде е тя, трябва и нея да зарадваме.

— Да я зарадваме ли?

— Разбира се, да вървим.

— Смятате ли, че няма да се досети за труповете? — някак особено присви очи Ставрогин.

— Разбира се, че няма да се досети — правейки се на пълен глупак, поде решително Пьотър Степанович, — защото юридически… Ама и вие сте един! Че и да се досети, какво! Не познавате вие жените, на жените тия работи им минават за нула време! Освен дето сега за нея няма нищо по-хубаво от това, да се омъжи за вас, защото, тъй или иначе, е компрометирана, освен това и аз какво ли не й наговорих за „ладията“ — веднага я разбрах що за птица е и че тъкмо „ладията“ най-силно ще й подейства. Не се безпокойте, толкова леко ще прескочи през тия трупове, че да ти е драго да гледаш! Да не говорим, че сте напълно, напълно невинен, не е ли тъй? Ще го запомни обаче, за да ви бодне някой път с тия трупове, на втората година от брака, например. Всяка жена, като се омъжва, си туря в пазвата поне нещичко от миналото срещу мъжа си… Но дотогава… нали знаете какво ще е след една година? Ха-ха-ха!

— Щом сте с двуколка, откарайте я при Маврикий Николаевич. Тя току-що каза, че не може да ме понася, че си отива и естествено, няма да приеме моята карета.

— И таз хубава! Ама наистина ли си отива? Че как тъй изведнъж? — глуповато го погледна Пьотър Степанович.

— Досетила се е някак тая нощ, че изобщо не я обичам, което впрочем винаги е знаела.

— А мигар вие наистина не я обичате? — поде Пьотър Степанович с израз на безкрайно учудване. — Че като е тъй, защо още снощи не я уведомихте, както се полага на един благороден човек, ами я задържахте? Това е ужасно подло от ваша страна и най-сетне, в какво положение поставяте мене?

Изведнъж Ставрогин се разсмя.

— На маймунката си се смея — обясни той веднага.

— А! Схванахте, значи, че се правя на палячо — страхотно зарадван се разсмя и Пьотър Степанович, — ами да, исках да ви развеселя! Можете ли да си представите, още щом ви видях, веднага се сетих, че е станал „кикс“. Или… да не би пълен провал, а? На бас се хващам — викна той, почти задавен от възторг, — че цялата нощ сте седели на столовете, държали сте се за ръчичка и сте си изгубили времето в спорове за нещо много благородно и изискано… Извинявам се, извинявам се; тъй де, какво ме засяга мене — аз още от вчера бях сигурен, че ще я свършите по най-глупав начин. Доведох ви я единствено да се поразвлечете малко и да ви докажа, че ще имате полза от мен; още триста пъти ще ви бъда полезен по тая част; аз изобщо обичам да правя услуги на хората. А щом вече не ви е нужна, на което и разчитах, идвайки насам, то…

— Значи ми я доведохте само да се поразвлека, а?

— Че за какво друго?

— А не за да ме накарате да убия жена си?

— И таз хубава, че да не би вие да сте я убили? Що за трагична личност!

— Все едно, нали вие я убихте.

— Аз ли съм я убил? Нали ви казах, че ей толкова нямам пръст в тая работа. Почвам обаче да се безпокоя за вас…

— Продължете си мисълта, казахте: „Щом вече не ви е нужна…“

— Оставете всичко на мен, разбира се! За нула време ще я омъжа за Маврикий Николаевич, който и тъй и тъй вече е тука — пък да не кажете после, че аз съм ви го довел в градината, само това оставаше! Сега ме е страх от него. Хубаво казвате да съм му я отвел с двуколката, ама… одеве се шмугнах покрай него… а ако има револвер?… То добре, че и аз нося моя. Ей го (извади от джоба си револвера, показа го за миг и бързо го прибра) — взех го за всеки случай… впрочем знаете ли какво ще ви кажа: сега сърчицето й и без това копнее единствено за Маврикий… във всеки случай би трябвало да копнее… и да ви кажа ли, дори ми е малко… жал за нея! Щом ги събера с Маврикий — тутакси ще почне да си мисли за вас, ще почне да ви хвали пред него, да му натяква… какво да правиш, женско сърце! Пак ли ви е смешно? Много се радвам, че се развеселихте. Добре, да вървим. Почвам направо с Маврикий, а за ония… убитите… дали да не премълчим сега-засега, а? Все едно, после ще го научи.

— За какво ще научи? Кой е убит? Какво казахте за Маврикий Николаевич? — отвори внезапно вратата Лиза.

— А! Вие подслушвате?

— Какво казахте току-що за Маврикий Николаевич? Убит ли е?

— А! Значи не сте чули! Успокойте се, Маврикий Николаевич е жив и здрав, в което моментално можете да се убедите, тъй като е тук, на пътя, край оградата… и, изглежда, цялата нощ е бил там; целият е мокър, с шинела… Видя ме, като идвах.

— Не е истина. Вие казахте „убит“… Кой е убит? — настояваше тя с мъчително недоверие.

— Убити са жена ми, брат й Лебядкин и слугинята им — твърдо каза Ставрогин.

Лиза трепна и ужасно пребледня.

— Зверска и много странна история, Лизавета Николаевна — тутакси се разцвърча Пьотър Степанович, — един глупав грабеж, най-обикновен грабеж, възползвали са се от пожара; това е работа на онзи разбойник Федка Каторжника, а пък тоя глупак Лебядкин сам си е виновен, защото се хвалил наляво и надясно, че има пари… тъкмо затова бързах… просто като гръм от ясно небе. Ставрогин едва го понесе, като му съобщих. Току-що се съветвахме: да ви кажем сега или не?

— Николай Всеволодович, вярно ли е това? — едва промълви Лиза.

— Не, не е вярно.

— Как така не е вярно! — трепна Пьотър Степанович. — Това пък какво значи?

— Господи, ще полудея! — извика Лиза.

— Ама поне вие разберете, че човекът не е на себе си! — с все сила викаше Пьотър Степанович. — Жена му са убили все пак. Вижте го какъв е пребледнял… Ами нали цялата нощ е бил с вас, за миг не се е отделял, как може да го подозирате?

— Николай Всеволодович, кажете като пред бога, виновен ли сте, или не, и аз ви се заклевам, че ще ви повярвам като на бога и накрай света ще тръгна с вас, о, да, ще тръгна, като пале ще тръгна подире ви…

— Защо я измъчвате, ама че човек сте и вие! — кипна Пьотър Степанович. — Лизавета Николаевна, бога ми, ви казвам, на каквото щете ме направете, но ми повярвайте; той е невинен — погледнете го — направо е убит, не е на себе си. За нищо, за нищо не е виновен, в помислите си дори!… Всичко това е работа на разбойници, които след една седмица ще бъдат заловени и наказани… Това е работа на Федка Каторжника и на ония от фабриката, това целият град го говори и аз съм сигурен, че е така.

— Така ли е? Така ли е? — цяла разтреперана очакваше присъдата си Лиза.

— Не съм убивал и бях против, но знаех, че ще ги убият, и не спрях убийците. Оставете ме, Лиза — промълви Ставрогин и влезе в салона.

Лиза закри лицето си с длани и тръгна навън. Пьотър Степанович първо понечи да се завтече подире й, но се върна в салона.

— Тъй значи, а? Тъй значи? Значи, от нищо не ви е страх, а? — нахвърли се той върху Ставрогин, обезумял от ярост, бъбрейки несвързано и почти с пяна на устата.

Ставрогин стоеше насред салона и мълчеше. Хванал беше с лявата си ръка един кичур от косата си и безсмислено се усмихваше. Пьотър Степанович силно го дръпна за ръката.

— Какво ви стана, откачихте ли? Значи такава била работата? Ще издадете всички, а вие ще хванете я в някой манастир, я някъде на майната си… Ама да знаете, че ще ви пречукам на място, нищо че не ви е страх от мене!

— А-а, вие ли бръмчите? — забеляза го най-после Ставрогин. — Тичайте — опомни се той изведнъж, — тичайте след нея, кажете да впрегнат, не я оставяйте… Тичайте де, какво стоите! Изпратете я до тях, тъй че никой да не разбере, и не я пущайте да ходи там… при телата… при телата… насила я качете в каретата… Алексей Егорич! Алексей Егорич!

— Чакайте, не викайте! Тя е вече в обятията на Маврикий… Маврикий няма да се качи във вашата карета… Спрете де! Има нещо по-важно от каретата!

Той пак извади револвера си; Ставрогин му хвърли сериозен поглед.

— Защо пък не, убийте ме — каза той тихо, почти примирено.

— Ох, дявол да го вземе, до каква степен можело да се оплете човек в собствените си лъжи! — беснееше Пьотър Степанович. — Ей богу, заслужавате да ви убие човек! Пада ви се и тя да ви беше заплюла!… Каква „ладия“ сте вие, вие сте една стара продънена и захвърлена на боклука гемия!… Хайде де, поне от яд елате на себе си! Е-ех! Значи, наистина всичко ви е обръгнало, щом сам си изпросвате куршума?

Ставрогин странно се усмихна.

— Ако не бяхте такъв шут, може би сега щях да ви кажа „да“… Само ако бяхте малко по-умен…

— Аз че съм шут, шут съм, но не искам вие, моята главна половина, да сте шут! Разбирате ли ме?

Ставрогин го разбираше, може би единствено той го разбираше. Та нали Шатов се беше учудил, когато Ставрогин му каза, че Пьотър Степанович е ентусиазиран човек.

— Махайте се сега, вървете по дяволите, а до утре аз все ще изстискам нещо от себе си. Елате утре.

— Значи, да? Да?

— Откъде да знам!… Да върви всичко по дяволите, по дяволите!

И Ставрогин излезе от салона.

— Впрочем още по-добре — промърмори под носа си Пьотър Степанович, прибирайки револвера.

III

И хукна да настигне Лизавета Николаевна. Тя все още беше наблизо — само на няколко крачки от къщата. Забавил я беше Алексей Егорич, който и сега вървеше на една крачка зад нея, облечен с фрака си, почтително навел глава, гологлав. Неотстъпно я молеше да почака да впрегнат каретата; старецът беше изплашен и почти плачеше.

— Връщай се, господарят ти иска чай, а няма кой да му поднесе — избута го Пьотър Степанович и смело хвана под ръка Лизавета Николаевна.

Тя не си измъкна ръката, но май и не беше съвсем на себе си, още не се беше опомнила.

— Първо — не натам — задърдори Пьотър Степанович, — трябва да минем оттук, а не покрай градината, и второ, във всеки случай пеша не можем да стигнем, до вас има три версти, а вие сте по рокля. Хайде сега, почакайте ме малко. Ей я тук двуколката ми, на двора, моментално ще я докарам, ще ви кача и ще ви отведа, тъй че никой няма да види.

— Колко сте добър… — ласкаво рече Лиза.

— Моля ви се, всеки хуманен човек на мое място би направил същото…

Лиза го погледна и се учуди.

— О, господи, аз пък мислех, че е онзи старец!

— Вижте какво, много се радвам, че така приемате нещата, защото всичко това са едни ужасни предразсъдъци, ама ужасни, и щом е тъй, не е ли по-добре да кажа на старчето веднага да впрегне каретата, за десет минути ще стане, а ние с вас да почакаме тук под стряхата, а?

— Преди това искам… къде са убитите?

— Хайде сега, ново двайсет! Тъкмо от това ме беше страх… Не, не, ние с вас нямаме работа там. Тая гледка не е за вас.

— Аз знам къде са, знам къщата.

— Какво, като я знаете! Ама вижте, моля ви се, дъжд, мъгла (господи, що ми трябваше да се нагърбвам с такова нещо!)… Вижте какво, Лизавета Николаевна, едно от двете: или идвате с мен с двуколката и тогава ще ме почакате и нито крачка по-нататък, защото още двайсет крачки и няма как да не ви види Маврикий Николаевич, или…

— Маврикий Николаевич! Къде е той? Къде?

— Е, щом като искате с него, ще ви изпратя още малко и ще ви покажа къде е, но мен ще ме извините — не бих искал да се срещаме тъкмо сега.

— Боже, той ме чака! — спря тя изведнъж и по лицето й се разля червенина.

— Но моля ви се, щом като е човек без предразсъдъци! Вижте какво, Лизавета Николаевна, всичко това не е моя работа; и не ме интересува и вие много добре го знаете; но аз все пак ви желая доброто… Щом с нашата „ладия“ не излиза нищо, щом се оказва, че е всичко на всичко една стара прогнила гемия, годна само за боклука.

— Ах, чудесно! — възкликна Лиза.

— Чудесно, ама плачете. Тук се иска мъжество. По нищо не трябва да се отстъпва на мъжа. В наше време, когато жената… пфу, да му се не види (едва не се изплю Пьотър Степанович)! А главното е, че няма за какво толкова да се съжалява: може пък да излезе за добро. Маврикий Николаевич е човек… с една дума, деликатен човек, макар и неразговорчив, което впрочем също е хубаво, при условие, разбира се, че няма предразсъдъци…

— Чудесно, чудесно! — разсмя се истерично Лиза.

— Ох, дявол да го вземе… Лизавета Николаевна — овладя се Пьотър Степанович, — аз собствено само заради вас… мене какво ме засяга… Вчера, когато поискахте, ви услужих, а днес… Ето че стигнахме, виждате ли Маврикий Николаевич, ей го къде е, той не ни вижда. Лизавета Николаевна, чели ли сте „Полинка Сакс“?[3]

— Какво е това?

— Една повест — „Полинка Сакс“. Още като студент я четох… Някакъв чиновник, Сакс, много състоятелен човек, арестувал жена си за изневяра в собствената си вила… По дяволите, глупости! Запомнете ми думата, че Маврикий Николаевич още по пътя ще ви направи предложение. Още не ни вижда.

— Ах, не искам да ни види! — викна внезапно Лиза като обезумяла. — Да бягаме, да бягаме! В гората, в полето!

И хукна назад.

— Лизавета Николаевна, ама това вече е малодушие! — тичаше подире й Пьотър Степанович. — И защо не искате да ви види? Напротив, погледнете го гордо право в очите… Ако пък имате предвид нещо относно онова… девствеността… това е такъв предразсъдък, такава назадничавост… Къде хукнахте, къде? Тича ли, тича! Слушайте, да се върнем у Ставрогинови, да вземем моята двуколка… Ама накъде отивате? Там е кърът… туйто, падна!

Той се спря. Лиза се носеше като птица, без да знае накъде, и Пьотър Степанович беше изостанал на цели петнайсет крачки от нея. Изведнъж тя се спъна в една буца и падна. И в този момент отзад и малко отстрани се раздаде ужасен вик, викът на Маврикий Николаевич, който я беше видял да тича и да пада и сега летеше към нея през стърнището. Пьотър Степанович моментално се оттегли назад към вратите на Скворешники, за да се качи по-скоро на двуколката си.

А изтръпналият от ужас Маврикий Николаевич вече стоеше до Лиза, която беше станала, и държеше ръката й. Невероятната обстановка на тази среща го беше потресла и по лицето му се стичаха сълзи. Той бе видял оная, пред която се прекланяше и благоговееше, да тича като безумна през къра, в този ранен час, в това лошо време, само по рокля, разкошната вчерашна рокля, но вече измачкана, изцапана от падането… той не беше в състояние да говори, съблече шинела си и с треперещи ръце взе да загръща раменете й. И неволно извика, когато усети, че тя докосва с устни ръката му.

— Лиза! — викна той. — Аз съм безсилен, но не ме пъдете!

— О, да, да тръгваме, да си вървим по-скоро оттука, не ме оставяйте! — хвана го тя за ръката и го повлече подире си. — Маврикий Николаевич — изплашено зашепна тя изведнъж, — там все се правех на смела, а тук ме е страх от смъртта. Ще умра, много скоро ще умра, но ме е страх, страх ме е да умирам… — шепнеше тя, стискайки здраво ръката му.

— О, как няма поне една жива душа! — в отчаяние се оглеждаше той наоколо. — Поне някой да минеше! Ще си измокрите краката, ще полудеете!

— Нищо, нищо — окуражаваше го тя, — сега като съм с вас, по̀ не ме е страх, дръжте ме за ръката, водете ме… накъде сега, у дома ли? Не, отначало искам да видя убитите. Казват, че били заклали жена му, а той казва, че той я бил заклал; нали не е вярно, нали не е вярно? Искам да видя закланите… заради мен… заради тях той тая нощ ме разлюби… Ще ги видя и всичко ще разбера! По-скоро, по-скоро, знам я тази къща… там има пожар… Маврикий Николаевич, приятелю, не ми прощавайте на мен, безчестната! Защо ще ми прощавате? Защо плачете? Ударете ми плесница и ме убийте, тука, на полето, като куче!

— Вас вече никой няма право да ви съди — твърдо рече Маврикий Николаевич, — бог да ви прости, а аз съм последният, който ще ви стане съдник.

Впрочем странно би било да описвам тоя разговор. Те вървяха ръка за ръка, бързо, нервно, като обезумели. Отиваха право към пожара. Маврикий Николаевич все още не губеше надежда да срещне поне някоя каруца, но нямаше никой. Ситният чест дъждец не преставаше, поглъщаше всеки отблясък и оттенък и превръщаше всичко наоколо в някаква сива оловна равнодушна мъглявина. Отдавна беше ден, а сякаш още не бе разсъмнало. И изведнъж от тая сива, студена мъглявина насреща им взе да изплува една странна и крайно нелепа фигура. Сега си мисля, че да съм бил на мястото на Лизавета Николаевна, не бих повярвал на очите си. Но тя радостно възкликна — веднага беше познала приближаващия се човек. Степан Трофимович. Как беше тръгнал, как се бе осъществила безумната му идея за бягството — за това по-нататък. Ще кажа само, че още от сутринта го беше втресло, но и болестта не го бе спряла: твърдо крачеше по мократа земя; виждаше се, че е обмислил намерението си по възможно най-добрия за своя кабинетен опит начин. Облечен бе „като за път“, тоест с дълъг шинел, препасан с широк лакиран колан с голяма тока, с панталони, напъхани в кончовите на нови високи ботуши. Вероятно отдавна си е представял как трябва да изглежда един „пътник“, а колана и високите ботуши с хусарски кончови си е приготвил още преди няколко дни. Шапка с широка периферия, пухен шал около врата, бастун в дясната ръка и една съвсем малка, но страшно натъпкана пътна чанта в лявата довършваха костюма му. Отгоре на всичко в същата ръка държеше и разтворен чадър. Тия три предмета — чадърът, бастунът и чантата — му бяха причинили много неудобства, докато измина първата верста, а на втората му бяха дотежали.

— Нима това наистина сте вие? — печално възкликна Лиза, разглеждайки го със съчувствие, сменило първия порив на неосъзната радост.

— Lise! — извика Степан Трофимович, хвърляйки се към нея също почти в несвяст. — Chère, chère, нима вие… в тая мъгла? Виждате ли какво сияние! Vous etes malheureuse, n’est-ce-pas?[4] Виждам, виждам, не ми казвайте нищо, но и не ме разпитвайте. Nous sommes tous malheureux, mais il faut les pardonner tous. Pardonnons, Lise[5], и ще бъдем навеки свободни. За да приключим сметките си със света и да станем напълно свободни — il pardonner, pardonner et pardonner![6]

— Но защо коленичихте?