Метаданни

Данни

- Година

- 1870–1871 (Обществено достояние)

- Език

- руски

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 6 (× 1 глас)

- Вашата оценка:

Информация

- Източник

- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990

История

- — Добавяне

Метаданни

Данни

- Включено в книгата

- Оригинално заглавие

- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)

- Превод от руски

- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 5,8 (× 48 гласа)

- Вашата оценка:

Информация

- Сканиране, разпознаване и корекция

- automation (2011 г.)

- Допълнителна корекция

- NomaD (2011 г.)

Издание:

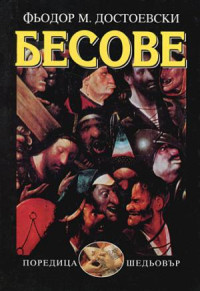

Фьодор Достоевски. Бесове

Превод от руски: Венцел Райчев

Редактор: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректор: Валерия Симеонова

На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош

Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5

Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.

Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“

„Абагар“ АД — Велико Търново

ISBN: 954-9559-04-1

История

- — Добавяне

Глава девятая

Степана Трофимовича описали

Между тем произошло у нас приключение, меня удивившее, а Степана Трофимовича потрясшее. Утром в восемь часов прибежала от него ко мне Настасья, с известием, что барина «описали». Я сначала ничего не мог понять: добился только, что «описали» чиновники, пришли и взяли бумаги, а солдат завязал в узел и «отвез в тачке». Известие было дикое. Я тотчас же поспешил к Степану Трофимовичу.

Я застал его в состоянии удивительном: расстроенного и в большом волнении, но в то же время с несомненно торжествующим видом. На столе, среди комнаты, кипел самовар и стоял налитый, но не тронутый и забытый стакан чаю. Степан Трофимович слонялся около стола и заходил во все углы комнаты, не давая себе отчета в своих движениях. Он был в своей обыкновенной красной фуфайке, но, увидев меня, поспешил надеть свой жилет и сюртук, чего прежде никогда не делал, когда кто из близких заставал его в этой фуфайке. Он тотчас же и горячо схватил меня за руку.

— Enfin un ami![1] (Он вздохнул полною грудью). Cher, я к вам к одному послал, и никто ничего не знает. Надо велеть Настасье запереть двери и не впускать никого, кроме, разумеется, тех… Vous comprenez?[2]

Он с беспокойством смотрел на меня, как бы ожидая ответа. Разумеется, я бросился расспрашивать и кое-как из несвязной речи, с перерывами и ненужными вставками, узнал, что в семь часов утра к нему «вдруг» пришел губернаторский чиновник…

— Pardon, j’ai oublié son nom. Il n’est pas du pays,[3] но, кажется, его привез Лембке, quelque chose de bête et d’allemand dans la physionomie. Il s’appelle Rosenthal.[4]

— Не Блюм ли?

— Блюм. Именно он так и назвался. Vous le connaissez? Quelque chose d’hébété et de très content dans la figure, pourtant très sévère, roide et sérieux.[5] Фигура из полиции, из повинующихся, je m’y connais.[6] Я спал еще, и, вообразите, он попросил меня «взглянуть» на мои книги и рукописи, oui, je m’en souviens, il a employé ce mot.[7] Он меня не арестовал, а только книги… Il se tenait à distance[8] и когда начал мне объяснять о приходе, то имел вид, что я… enfin, il avait l’air de croire que je tomberai sur lui immédiatement et que je commencerai à le battre comme plâtre. Tous ces gens du bas étage sont comme ça,[9] когда имеют дело с порядочным человеком. Сам собою, я тотчас всё понял. Voilà vingt ans que je m’y prépare.[10] Я ему отпер все ящики и передал все ключи; сам и подал, я ему всё подал. J’étais digne et calme.[11] Из книг он взял заграничные издания Герцена, переплетенный экземпляр «Колокола», четыре списка моей поэмы, et, enfin, tout ça.[12] Затем бумаги и письма et quelques une de mes ébauches historiques, critiques et politiques.[13] Всё это они понесли. Настасья говорит, что солдат в тачке свез и фартуком накрыли; oui, c’est cela,[14] фартуком.

Это был бред. Кто мог что-нибудь тут понять? Я вновь забросал его вопросами: один ли Блюм приходил или нет? от чьего имени? по какому праву? как он смел? Чем объяснил?

— Il était seul, bien seul,[15] впрочем, и еще кто-то был dans l’antichambre, oui, je m’en souviens, et puis…[16] Впрочем и еще кто-то, кажется, был, а в сенях стоял сторож. Надо спросить у Настасьи; она всё это лучше знает. J’étais surexcité, voyez-vous. Il parlait, il parlait… un tas de choses;[17] впрочем, он очень мало говорил, а это всё я говорил… Я рассказал мою жизнь, разумеется, с одной этой точки зрения… J’étais surexcité, mais digne, je vous l’assure.[18] Боюсь, впрочем, что я, кажется, заплакал. Тачку они взяли у лавочника, рядом.

О боже, как могло всё это сделаться! Но ради бога, говорите точнее, Степан Трофимович, ведь это сон, что вы рассказываете!

— Cher, я и сам как во сне… Savez-vous, il a prononcé le nom de Teliatnikoff,[19] и я думаю, что вот этот-то и прятался в сенях. Да, вспомнил, он предлагал прокурора и, кажется, Дмитрия Митрича… qui me doit encore quinze roubles de ералаш soit dit en passant. Enfin, je n’ai pas trop compris.[20] Но я их перехитрил, и какое мне дело до Дмитрия Митрича. Я, кажется, очень стал просить его скрыть, очень просил, очень, боюсь даже, что унизился, comment croyez-vous? Enfin il a consenti.[21] Да, вспомнил, это он сам просил, что будет лучше, чтобы скрыть, потому что он пришел только «взглянуть», et rien de plus,[22] и больше ничего, ничего… и что если ничего не найдут, то и ничего не будет. Так что мы и кончили всё en amis, je suis tout-à-fait content.[23]

Помилуйте, да ведь он предлагал вам известный в таких случаях порядок и гарантии, а вы же сами и отклонили! — вскричал я в дружеском негодовании.

Нет, этак лучше, без гарантии. И к чему скандал? Пускай до поры до времени en amis…[24] Вы знаете, в нашем городе, если узнают… mes ennemis… et puis à quoi bon ce procureur, ce cochon de notre procureur, qui deux fois m’a manqué de politesse et qu’on a rossé à plaisir l’antre année chez cette charmante et belle Наталья Павловна, quand il se cacha dans son boudoir. Et puis, mon ami,[25] не возражайте мне и не обескураживайте, прошу вас, потому что нет ничего несноснее, когда человек несчастен, а ему тут-то и указывают сто друзей, как он сглупил. Садитесь, однако, и пейте чай, и признаюсь, я очень устал… не прилечь ли мне и не приложить ли уксусу к голове, как вы думаете?

— Непременно, — вскричал я, — я даже бы льду. Вы очень расстроены. Вы бледны, и руки трясутся. Лягте, отдохните и подождите рассказывать. Я посижу подле и подожду.

Он не решался лечь, но я настоял. Настасья принесла в чашке уксусу, я намочил полотенце и приложил к его голове. Затем Настасья стала на стул и полезла зажигать в углу лампадку пред образом. Я с удивлением это заметил; да и лампадки прежде никогда не бывало, а теперь вдруг явилась.

— Это я давеча распорядился, только что те ушли, — пробормотал Степан Трофимович, хитро посмотрев на меня, — quand on a de ces choses-là dans sa chambre et qu’on vient vous arrêter,[26] то это внушает, и должны же они доложить, что видели…

Кончив с лампадкой, Настасья стала в дверях, приложила правую ладонь к щеке и начала смотреть на него с плачевным видом.

— Eloignez-la[27] под каким-нибудь предлогом, — кивнул он мне с дивана, — терпеть я не могу этой русской жалости, et puis ça m’embête.[28]

Но она ушла сама. Я заметил, что он всё озирался к дверям и прислушивался в переднюю.

— Il faut être prêt, voyez-vous,[29] — значительно взглянул он на меня, — chaque moment…[30] придут, возьмут, и фью — исчез человек!

— Господи! Кто придет? Кто вас возьмет?

— Voyez-vous, mon cher,[31] я прямо спросил его, когда он уходил: что со мной теперь сделают?

— Вы бы уж лучше спросили, куда сошлют! — вскричал я в том же негодовании.

— Я это и подразумевал, задавая вопрос, но он ушел и ничего не ответил. Voyez-vous: насчет белья, платья, теплого платья особенно, это уж как они сами хотят, велят взять — так, а то так и в солдатской шинели отправят. Но я тридцать пять рублей (понизил он вдруг голос, озираясь на дверь, в которую вышла Настасья) тихонько просунул в прореху в жилетном кармане, вот тут, пощупайте… Я думаю, жилета они снимать не станут, а для виду в портмоне оставил семь рублей, «всё, дескать, что имею». Знаете, тут мелочь и сдача медными на столе, так что они не догадаются, что я деньги спрятал, а подумают, что тут всё. Ведь бог знает где сегодня придется ночевать.

Я поник головой при таком безумии. Очевидно, ни арестовать, ни обыскивать так нельзя было, как он передавал, и, уж конечно, он сбивался. Правда, всё это случилось тогда, еще до теперешних последних законов. Правда и то, что ему предлагали (по его же словам) более правильную процедуру, но он перехитрил и отказался… Конечно, прежде, то есть еще так недавно, губернатор и мог в крайних случаях… Но какой же опять тут мог быть такой крайний случай? Вот что сбивало меня с толку.

— Тут, наверно, телеграмма из Петербурга была, — сказал вдруг Степан Трофимович.

— Телеграмма! Про вас? Это за сочинения-то Герцена да за вашу поэму, с ума вы сошли, да за что тут арестовать?

Я просто озлился. Он сделал гримасу и видимо обиделся — не за окрик мой, а за мысль, что не за что было арестовать.

— Кто может знать в наше время, за что его могут арестовать? — загадочно пробормотал он. Дикая, нелепейшая идея мелькнула у меня в уме.

— Степан Трофимович, скажите мне как другу, — вскричал я, — как истинному другу, я вас не выдам: принадлежите вы к какому-нибудь тайному обществу или нет?

И вот, к удивлению моему, он и тут был не уверен: участвует он или нет в каком-нибудь тайном обществе.

— Ведь как это считать, voyez-vous…

— Как «как считать»?

— Когда принадлежишь всем сердцем прогрессу и… кто может заручиться: думаешь, что не принадлежишь, ан, смотришь, окажется, что к чему-нибудь и принадлежишь.

— Как это можно, тут да или нет?

— Cela date de Pétersbourg,[32] когда мы с нею хотели там основать журнал. Вот где корень. Мы тогда ускользнули, и они нас забыли, а теперь вспомнили. Cher, cher, разве вы не знаете! — воскликнул он болезненно. — У нас возьмут, посадят в кибитку, и марш в Сибирь на весь век, или забудут в каземате…

И он вдруг заплакал, горячими, горячими слезами. Слезы так и хлынули. Он закрыл глаза своим красным фуляром и рыдал, рыдал минут пять, конвульсивно. Меня всего передернуло. Этот человек, двадцать лет нам пророчествовавший, наш проповедник, наставник, патриарх, Кукольник, так высоко и величественно державший себя над всеми нами, пред которым мы так от души преклонялись, считая за честь, — и вдруг он теперь рыдал, рыдал, как крошечный, нашаливший мальчик в ожидании розги, за которою отправился учитель. Мне ужасно стало жаль его. В «кибитку» он, очевидно, верил, как в то, что я сидел подле него, и ждал ее именно в это утро, сейчас, сию минуту, и всё это за сочинения Герцена да за какую-то свою поэму! Такое полнейшее, совершеннейшее незнание обыденной действительности было и умилительно и как-то противно.

Он наконец плакать перестал, встал с дивана и начал опять ходить по комнате, продолжая со мною разговор, но поминутно поглядывая в окошко и прислушиваясь в переднюю. Разговор наш продолжался бессвязно. Все уверения мои и успокоения отскакивали как от стены горох. Он мало слушал, но все-таки ему ужасно нужно было, чтоб я его успокоивал и без умолку говорил в этом смысле. Я видел, что он не мог теперь без меня обойтись и ни за что бы не отпустил от себя. Я остался, и мы просидели часа два с лишком. В разговоре он вспомнил, что Блюм захватил с собою две найденные у него прокламации.

— Как прокламации! — испугался я сдуру. — Разве вы…

— Э, мне подкинули десять штук, — ответил он досадливо (он со мною говорил то досадливо и высокомерно, то ужасно жалобно и приниженно), но я с восьмью уже распорядился, а Блюм захватил только две…

И он вдруг покраснел от негодования.

— Vous me mettez avec ces gens-là![33] Неужто вы полагаете, что я могу быть с этими подлецами, с подметчиками, с моим сынком Петром Степановичем, avec ces esprits-forts de la lâcheté![34] О боже!

— Ба, да не смешали ли вас как-нибудь… Впрочем, вздор, быть не может! — заметил я.

— Savez-vous,[35] — вырвалось у него вдруг, — я чувствую минутами, que je ferai là-bas quelque esclandre.[36] О, не уходите, не оставляйте меня одного! Ma carrière est finie aujourd’hui, je le sens.[37] Я, знаете, я, может быть, брошусь и укушу там кого-нибудь, как тот подпоручик…

Он посмотрел на меня странным взглядом — испуганным и в то же время как бы и желающим испугать. Он действительно всё более и более раздражался на кого-то и на что-то, по мере того как проходило время и не являлись «кибитки»; даже злился. Вдруг Настасья, зашедшая зачем-то из кухни в переднюю, задела и уронила там вешалку. Степан Трофимович задрожал и помертвел на месте; но когда дело обозначилось, он чуть не завизжал на Настасью и, топоча ногами, прогнал ее обратно на кухню. Минуту спустя он проговорил, смотря на меня в отчаянии:

— Я погиб! Cher, — сел он вдруг подле меня и жалко-жалко посмотрел мне пристально в глаза, — cher, я не Сибири боюсь, клянусь вам, о, je vous jure[38] (даже слезы проступили в глазах его), я другого боюсь…

Я догадался уже по виду его, что он хочет сообщить мне наконец что-то чрезвычайное, но что до сих пор он, стало быть, удерживался сообщить.

— Я позора боюсь, — прошептал он таинственно.

— Какого позора? да ведь напротив! Поверьте, Степан Трофимович, что всё это сегодня же объяснится и кончится в вашу пользу…

— Вы так уверены, что меня простят?

— Да что такое «простят»! Какие слова! Что вы сделали такого? Уверяю же вас, что вы ничего не сделали!

— Qu’en savez-vous;[39] вся моя жизнь была… cher… Они всё припомнят… а если ничего и не найдут, так тем хуже, — прибавил он вдруг неожиданно.

— Как тем хуже?

— Хуже.

— Не понимаю.

— Друг мой, друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, лишение прав, — погибать так погибать! Но… я другого боюсь (опять шепот, испуганный вид и таинственность).

— Да чего, чего?

— Высекут, — произнес он и с потерянным видом посмотрел на меня.

— Кто вас высечет? Где? Почему? — вскричал я, испугавшись, не сходит ли он с ума.

— Где? Ну, там… где это делается.

— Да где это делается?

— Э, cher, — зашептал он почти на ухо, — под вами вдруг раздвигается пол, вы опускаетесь до половины… Это всем известно.

— Басни! — вскричал я, догадавшись, — старые басни да неужто вы верили до сих пор? — Я расхохотался.

— Басни! С чего-нибудь да взялись же эти басни; сеченый не расскажет. Я десять тысяч раз представлял себе в воображении!

— Да вас-то, вас-то за что? Ведь вы ничего не сделали?

— Тем хуже, увидят, что ничего не сделал, и высекут.

— И вы уверены, что вас за тем в Петербург повезут!

— Друг мой, я сказал уже, что мне ничего не жаль, ma carrière est finie.[40] С того часа в Скворешниках, как она простилась со мною, мне не жаль моей жизни… но позор, позор, que dira-t-elle,[41] если узнает?

Он с отчаянием взглянул на меня и, бедный, весь покраснел. Я тоже опустил глаза.

— Ничего она не узнает, потому что ничего с вами не будет. Я с вами точно в первый раз в жизни говорю, Степан Трофимович, до того вы меня удивили в это утро.

— Друг мой, да ведь это не страх. Но пусть даже меня простят, пусть опять сюда привезут и ничего не сделают — и вот тут-то я и погиб. Elle me soupçonnera toute sa vie…[42] меня, меня, поэта, мыслителя, человека, которому она поклонялась двадцать два года!

— Ей и в голову не придет.

— Придет, — прошептал он с глубоким убеждением. — Мы с ней несколько раз о том говорили в Петербурге, в великий пост, пред выездом, когда оба боялись… Elle me soupçonnera toute sa vie… и как разуверить? Выйдет невероятно. Да и кто здесь в городишке поверит, c’est invraisemblable… Et puis les femmes…[43] Она обрадуется. Она будет очень огорчена, очень, искренно, как истинный друг, но втайне — обрадуется… Я дам ей оружие против меня на всю жизнь. О, погибла моя жизнь! Двадцать лет такого полного счастия с нею… и вот!

Он закрыл лицо руками.

— Степан Трофимович, не дать ли вам знать сейчас же Варваре Петровне о происшедшем? — предложил я.

— Боже меня упаси! — вздрогнул он и вскочил с места. — Ни за что, никогда, после того, что было сказано при прощанье в Скворешниках, ни-ког-да!

Глаза его засверкали.

Мы просидели, я думаю, еще час или более, всё чего-то ожидая, — уж такая задалась идея. Он прилег опять, даже закрыл глаза и минут двадцать пролежал, не говоря ни слова, так что я подумал даже, что он заснул или в забытьи. Вдруг он стремительно приподнялся, сорвал с головы полотенце; вскочил с дивана, бросился к зеркалу, дрожащими руками повязал галстук и громовым голосом крикнул Настасью, приказывая подать себе пальто, новую шляпу и палку.

— Я не могу терпеть более, — проговорил он обрывающимся голосом, — не могу, не могу!… Иду сам.

— Куда? — вскочил я тоже.

— К Лембке. Cher, я должен, я обязан. Это долг. Я гражданин и человек, а не щепка, я имею права, я хочу моих прав… Я двадцать лет не требовал моих прав, я всю жизнь преступно забывал о них… но теперь я их потребую. Он должен мне всё сказать, всё. Он получил телеграмму. Он не смеет меня мучить, не то арестуй, арестуй, арестуй!

Он восклицал с какими-то взвизгами и топал ногами.

— Я вас одобряю, — сказал я нарочно как можно спокойнее, хотя очень за него боялся, — право, это лучше, чем сидеть в такой тоске, но я не одобряю вашего настроения; посмотрите, на кого вы похожи и как вы пойдете туда. Il faut être digne et calme avec Lembke.[44] Действительно, вы можете теперь броситься и кого-нибудь там укусить.

— Я предаю себя сам. Я иду прямо в львиную пасть…

— Да и я пойду с вами.

— Я ожидал от вас не менее, принимаю вашу жертву, жертву истинного друга, но до дому, только до дому: вы не должны, вы не вправе компрометировать себя далее моим сообществом. О, croyez-moi, je serai calme![45] Я сознаю себя в эту минуту à la hauteur de tout ce qu’il y a de plus sacré…[46]

— Я, может быть, и в дом с вами войду, — прервал я его. — Вчера меня известили из их глупого комитета, чрез Высоцкого, что на меня рассчитывают и приглашают на этот завтрашний праздник в число распорядителей, или как их… в число тех шести молодых людей, которые назначены смотреть за подносами, ухаживать за дамами, отводить гостям место и носить бант из белых с пунсовыми лент на левом плече. Я хотел отказаться, но теперь почему мне не войти в дом под предлогом объясниться с самой Юлией Михайловной… Вот так мы и войдем с вами вместе.

Он слушал, кивая головой, но ничего, кажется, не понял. Мы стояли на пороге.

— Cher, — протянул он руку в угол к лампадке, — cher, я никогда этому не верил, но… пусть, пусть! (Он перекрестился). Allons![47]

«Ну, так-то лучше, — подумал я, выходя с ним на крыльцо, — дорогой поможет свежий воздух, и мы поутихнем, воротимся домой и ляжем почивать…».

Но я рассчитывал без хозяина. Дорогой именно как раз случилось приключение, еще более потрясшее и окончательно направившее Степана Трофимовича… так что, я, признаюсь, даже и не ожидал от нашего друга такой прыти, какую он вдруг в это утро выказал. Бедный друг, добрый друг!

Глава девета

Степан Трофимович го „описаха“

А в това време стана нещо, което учуди дори мен, а Степан Трофимович беше просто потресен. В осем часа сутринта у дома дотърча Настася, да ме извести, че господарят го „описаха“. Отначало нищо не разбрах: измъкнах от нея само, че дошли чиновници, „описали“ го и му отнесли книжата — някакъв войник ги увил в бохча и ги „откарал с количка“. Толкова идиотско, че да не повярваш. Разбира се, тутакси се затирих към Степан Трофимович.

Заварих го в едно удивително състояние: разстроен и страшно развълнуван, но същевременно някак победоносно тържествен. На масата в средата на стаята кипеше самоварът и чаят беше налят, но той явно не се беше докосвал до чашата, забравил беше за чая. Самият той обикаляше масата, ходеше насам-натам из стаята, види се, без да си дава точна сметка какво прави. Беше с неговата си червена пижама, но като ме видя, бързо навлече жилетката и сюртука — нещо, което никога досега не беше правил, когато някой близък го завареше в тоя му вид. И веднага развълнувано ме хвана за ръката.

— Enfin un ami![1] (Дълбока въздишка.) Cher, само на вас съм съобщил, никой нищо не знае. Трябва да поръчаме на Настася да не пуска никого, освен онези, разбира се… Vous comprenez?[2]

И ме загледа с тревожен поглед, сякаш можех да му отговоря нещо. Аз, естествено, се впуснах да го разпитвам и от несвързаните му обяснения, изпъстрени с паузи и многоточия, и ненужни отклонения, криво-ляво разбрах, че в седем часа сутринта „най-внезапно“ дошъл чиновник от губернаторството…

— Pardon, j’ai oublié son nom. Il n’est pas du pays[3], май го доведе със себе си Лембке, quelque chose de bête et d’allemand dans la physionomie. Il s’appelle Rosenthal.[4]

— Да не би Блюм?

— Блюм. Точно тъй се представи. Vous le connaissez? Quelque chos d’hebete et de très content dans la figure, pourtant très sévère, roide et sérieux[5]. Човек от полицията. Дребна риба, je m’y connais[6]. Аз още спя, а тоя, представете си, иска „да надникнел“ в книгите и ръкописите ми, oui, je m’en souviens, il a employé ce mot[7]. Мен не ме арестуваха, само книгите ми… Il se tenait à distance[8] и когато взе да ми обяснява идването си, видът му беше такъв, че… enfin, il avait l’air de croire que je tomberai sur lui immédiatement et que je commencerai à le battre comme plâtre. Tous ces gens du bas étage sont comme ça[9], когато си имат работа с порядъчни хора. Много естествено, всичко веднага ми стана ясно. Voila vingt ans que je m’y prépare[10]. Отключих всичко и му предадох всички ключове, лично му ги връчих, всичко му предоставих. J’étais digne et calme[11]. Прибра чуждестранните издания от Херцен, подвързаното ми течение на „Колокол“, четирите преписа на поемата ми, et, enfin, tout ça[12]. И накрая книжата ми и писмата et quelques une de mes ébauches historiques, critiques et politiques[13]. Всичко отнесоха. Настася казва, че един войник ги покрил с някакъв парцал и ги откарал с количка; oui, c’est cela[14], с парцал.

Това беше чиста лудост. Кой би могъл да разбере нещо? Отново го засипах с въпроси: сам ли е бил Блюм? От чие име е дошъл? С какво право? Как е посмял? Как е обяснил?

— Il était seul, bien seul[15]. Впрочем, като че ли имаше още някой dans l’antichambre, oui, je m’en souviens, et puis…[16] Впрочем и още някой, а на входа стоеше пазач. Трябва да питаме Настася; тя по-добре знае. J’étais surexcité, voyez-vous. Il parlait, il parlait… un tas de choses[17]; впрочем той говори много малко, повечето говорих аз… Разказах му целия си живот, разбира се, само откъм тази страна… J’étais surexcité, mais digne, je vous l’assure[18]. Впрочем, боя се, че май заплаках. Количката я взеха отсреща, от бакалина.

— О, боже мой, как е възможно всичко това! Степан Трофимович, говорете по-ясно, за бога, ами че това е сън, дето го разправяте!

— И на мен ми е като насън, mon cher… Savez-vous, il a prononce le nom de Teliatnikoff[19] и като че ли точно той се спотайваше отвън. Да, сетих се, предлагаше ми да сме повикали прокурора и май че Дмитрий Митрич… qui me doit encore quinze roubles на карти soit dit en passant. Enfin, je n’ai pas trop compris[20]. Но аз ги надхитрих, пък и какво ме интересува Дмитрий Митрич. Почнах да го моля да не се дава гласност, май че много го молих, много, боя се дори, че се унизих, comment croyez-vous? Enfin il a consenti[21]. Да, сетих се, той всъщност също много настояваше и каза, че щяло да е по-добре да не даваме гласност, защото бил дошъл само да „надзърне“ et rien de plus[22], и повече нищо, нищо… и че ако не намерели нещо, нищо нямало да ми се случи. Тъй че всичко свърши en amis, je suis tout-à-fait content[23].

— Но, моля ви се, той ви е предлагал общоприетите в тези случаи ред и гаранции, а вие сам сте се отказали от правата си! — викнах аз в пристъп на приятелско възмущение.

— Не, не, по-добре така, без гаранции. Защо да става скандал? Нека поне сега-засега караме en amis… Нали знаете, че разчуе ли се из града… mes ennemis… et puis a quoi bon ce procureur, ce cochon de notre procureur, qui deux fois m’a manqué de politesse et qu’on a rossé a plaisir l’autre année chez cette charmante et belle Наталия Павловна, quand il se cacha dans son boudoir. Et puis, mon ami[24], не ми възразявайте и не ме обезкуражавайте, моля ви, защото няма нищо по-лошо от това, когато човек е нещастен, сто души приятели да му натякват, че е сглупил. И моля, седнете и самичък си налейте чай, защото признавам, че съм много уморен… дали да не полегна и да си сложа оцетна кърпа, какво ще кажете?

— Непременно — викнах аз, — дори по-добре да сложите лед. Много сте разстроен. Блед сте и ръцете ви треперят. Легнете, починете си, после ще ми разкажете. Аз ще поседя при вас, ще почакам.

Той се колебаеше дали да легне, но аз настоях. Настася донесе в една купичка оцет, наквасих кърпата и му я сложих на челото. В това време Настася стъпи на един стол и взе да пали кандилото пред иконата в ъгъла. Това доста ме учуди; довчера не само че не се палеше, ами изобщо нямаше кандило, а сега изведнъж се беше появило.

— Одеве се разпоредих, още с излизането на ония — измърмори Степан Трофимович и хитро ме погледна, — quand on a de ces choses-là dans sa chambre et qu’on vient vous arreter[25], това прави впечатление и, тъй или инак, те са длъжни да доложат какво са видели…

Като свърши с кандилото, Настася застана на прага, сложи длан на устата си и жалостиво заклати глава.

— Eloignez-la[26] под някакъв предлог — кимна ми Степан Трофимович от дивана, — не мога да търпя тази руска милозливост, et puis ca m’embête[27].

Но тя сама си излезе. А аз забелязах, че Степан Трофимович непрекъснато се озърта към вратата и се ослушва към антрето.

— Il faut être prêt, voyez-vous[28] — многозначително ме погледна той, — chaque moment…[29] ще дойдат да ме приберат и фюйт — няма го човека!

— Господи! Кой ще дойде? Кой ще ви прибере?

— Voyez-vous, mon cher[30], като си отиваше, аз направо го попитах: какво ще правят сега с мен?

— Че защо не го питахте направо къде ще ви заточат! — викнах аз разтреперан от възмущение.

— Тъкмо това имах предвид, като го питах, но той си отиде, без да ми отговори. Voyez-vous: относно бельото и дрехите, особено зимните дрехи, всичко зависи от тях, може да разрешат, а може и да не разрешат, могат и с войнишки шинел да ме подкарат. Успях обаче (внезапно сниши глас, озъртайки се към вратата подир Настася) да скрия в жилетката трийсет и пет рубли; тук, през тая дупчица на джобчето, пипнете да видите… Смятам, че няма да ми свалят жилетката, а в портмонето оставих, колкото за очи, седем рубли — един вид „туй са ми то богатствата“. И нарочно оставих тия дребни на масата, уж че Настася ми е върнала ресто, та няма да се сетят, че имам скрити пари. Трябва да се приготвя, защото не се знае къде ще се наложи да прекарам тази нощ.

Просто онемях от това безумие. Очевидно беше, че всички тия работи — обиски, арести и прочие, не ставаха така, както го описваше, явно беше, че не е на себе си. Вярно, че тогава времената бяха други и тия днешните, новите закони, ги нямаше още. Но нали му бяха предложили (той ми го каза) една по-правилна процедура, от която самият той се беше отказал — „надхитрил“ ги бе… Наистина по онова време, тоест съвсем доскоро, губернаторът би могъл в някои крайни случаи… Но за какъв краен случай можеше да става дума тук? Това е, което ме смущаваше.

— Сигурно е дошла телеграма от Петербург — каза внезапно Степан Трофимович.

— Телеграма? За вас? Заради съчиненията на Херцен и заради поемата ви, затова ли ще ви арестуват? Не, вие сте луд!

Бях се ядосал. Той направи гримаса — явно ми се обиди, но не защото му бях подвикнал, а защото бях казал, че няма за какво да го арестуват.

— Знае ли човек в наше време за какво може да го арестуват? — загадъчно промърмори той. Изведнъж ми мина наум нещо невероятно и крайно нелепо.

— Степан Трофимович — викнах аз, — кажете ми като на приятел, истински приятел, няма да ви предам: да не би да членувате в някоя тайна организация?

И ето че за моя изненада той не беше сигурен дори в това — членува или не членува в някаква тайна организация.

— Зависи как ще се погледне, voyez-vous.

— Тоест как така „зависи“?

— Когато с цялата си душа си предан на прогреса и… кой би могъл да гарантира: смяташ уж, че не членуваш, пък, току-виж, излязло, че си членувал някъде.

— Не може така, или — да, или — не!

— Cela date de Pétersbourg[31], когато искахме да основем с нея списание. Там е коренът. Тогава се измъкнахме и ни бяха забравили, а сега пак са се сетили. Cher, cher, мигар не знаете как става у нас! — възкликна той отчаяно. — Грабват те, натоварват те и хайде, доживотно в Сибир, ако не те забравят в някоя тъмница.

И изведнъж горчиво заплака. Сълзите му просто рукнаха. Закри очи с червената си копринена носна кърпа и цели пет минути рида, рида конвулсивно. На мен просто ми се обърна нещо отвътре. Човекът, който цели двайсет години беше нашият пророк, нашият проповедник, наставник, патриарх, онзи Куколник, който тъй гордо и величествено се извисяваше над всички нас и пред когото ние искрено се прекланяхме, смятайки това за чест — този човек сега ревеше, ревеше като момченце, което е направило някаква пакост и чака да дойде учителят с пръчката. Ужасно ми дожаля за него. Явно, че си вярваше, сигурен беше, че ще го поведат за „Сибир“, тъй както беше сигурен, че в момента седя до него, и очакваше това да стане още тая сутрин, още сега, буквално всеки момент. И всичко заради съчиненията на Херцен и заради някаква си негова поема! Такова пълно, абсолютно непознаване на действителността беше хем трогателно, хем малко противно.

Най-сетне спря да плаче, стана от дивана и отново почна да се разхожда из стаята, и уж разговаряше с мен, но непрекъснато надничаше през прозореца и се ослушваше навън. Разговорът ни стана съвсем несвързан. Както и да го успокоявах, каквото и да му казвах, все едно че говорех на стената. Почти не ме слушаше, но, от друга страна, пък изпитваше страшна нужда от утешенията ми и непрекъснато го повтаряше. Виждах, че в момента съм му наистина необходим и че за нищо на света не би ме пуснал да си ида. Останах и прекарахме заедно повече от два часа. По едно време изведнъж си спомни, че Блюм намерил и прибрал и две прокламации.

— Какви прокламации? — изплаших се аз като последен глупак. — Да не би…

— Подхвърлили ми бяха десетина парчета — отвърна той с досада (през всичкото време ми говореше ту високомерно и с досада, ту ужасно смирено и жалостиво), но осемте вече ги бях наместил и Блюм хвана само две…

И изведнъж просто се изчерви от негодувание.

— Vous me mettez avec ces gens-là![32] Нима допускате, че мога да имам нещо общо с тия подлеци и подстрекатели, с моето синче Пьотър Степанович, avec ces esprits-forts de la lâcheté![33] О, боже мой!

— Чакайте, да не би пък да са ви сбъркали с него… Впрочем глупости, не може да бъде! — казах аз.

— Savez-vous[34] — изригна той внезапно, — имам моменти, когато чувствам, que je ferai là-bas quelque esclandre[35]. О, не си отивайте, не ме оставяйте сам! Ma carrière est finie aujour-d’hui, je le sens[36]. Знаете ли, аз, аз съм в такова състояние, че мога да се нахвърля и да ухапя някого като онзи подпоручик…

И той ме изгледа някак много странно — хем уплашено, хем сякаш искаше мен да уплаши. Колкото повече напредваше времето и никой не идваше да го „отмъква“ за Сибир, толкова повече го хващаше яд на някого и за нещо; почна дори да злобее. По едно време в антрето падна нещо — оказа се, че Настася е излязла по работа от кухнята и без да иска, е съборила закачалката. Степан Трофимович отначало цял се разтрепера и заприлича на мъртвец; но щом се разбра какво е станало, ужасно се развика, взе дори да й тропа с крака и я прогони в кухнята. Миг след това с отчаяние ми съобщи:

— Свършено е с мен! Cher — седна той внезапно до мен, гледайки ме жално-жално право в очите, — cher, не ме плаши Сибир, кълна ви се, о, je vous jure[37] (очите му се напълниха със сълзи), от друго ме е страх…

Целият му вид ми подсказваше, че най-сетне се е наканил да ми съобщи нещо крайно важно, нещо, което е крил досега от мен.

— Позорът ме плаши — прошепна той тайнствено.

— Какъв позор? Напротив! Повярвайте ми, Степан Трофимович, още днес всичко ще се изясни и ще свърши във ваша полза…

— Толкова ли сте сигурен, че ще ми простят?

— Какво значи „ще ми простят“? Ама че пък го казахте! Какво толкова сте направили? Уверявам ви, че нищо не сте направили!

— Qu’en savez-vous[38], целият ми живот е една… да, cher… Те всичко ще ми припомнят… а пък и нищичко да не ми намерят — още по-зле — прибави той неочаквано.

— Как тъй — по-зле?

— По-зле.

— Не разбирам.

— Друже мой, друже мой, нека да е Сибир, Архангелск, нека да е лишаване от права, нека — като ще се мре, да се мре! Но… другото ме плаши мен (пак шепот, уплаха и тайнственост).

— Кажете най-сетне, какво?

— Боят — каза той и ме погледна смутено.

— Какъв бой? Къде? Защо? — скочих аз уплашен, че бедният приятел започва да полудява.

— Къде ли? Ами там, където… му е мястото.

— Кое е това място?

— Е, cher — зашушка ми той почти на ухото, — подът внезапно се отваря под краката ви, хлътвате до кръста и… Това е всеизвестно.[39]

— Басни! — викнах аз, сещайки се какво има предвид, и се разсмях. — Нима досега вярвате на тия басни?

— Басни ли? Може и да са басни, но крушката си има опашка; а който е изял боя, си мълчи. Десетки хиляди пъти съм си го представял това!

— Но вас, вас защо ще ви бият? Нали нищо не сте направили?

— Толкова по-зле, ще видят, че нищо не съм направил, и ще ме набият.

— И искате да кажете, че именно с тая цел ще ви закарат чак до Петербург!

— Друже мой, казах ви вече, че за нищо не жаля, ma carrière est finie[40]. От момента, когато тя се сбогува с мен в Скворешники, не ми е жал за живота… но позорът, позорът, que-dira-t-elle[41], ако научи?

Вдигна към мен отчаян поглед и цял се изчерви, горкият човек. Аз наведох очи.

— Нищо няма да научи, защото нищо няма да ви се случи. Степан Трофимович, имам чувството, че за първи път се срещаме и разговаряме, до такава степен ме учудвате тази сутрин.

— Друже мой, това не е от страх. Дори да ми простят, дори отново да ме върнат, без да ми направят нищо — пак е свършено с мен. Elle me soupçonnera toute sa vie…[42] мене, мене поета, мислителя, човека, пред когото двайсет и две години се е прекланяла!

— И наум няма да й дойде.

— Ще й дойде — с дълбоко убеждение прошепна той. — Няколко пъти сме говорили с нея за това в Петербург, по Велики пости, на заминаване, когато и двамата ни беше страх… Elle me soupçonnera toute sa vie… и как ще я убедя в обратното? Ще прозвучи невероятно. Пък и кой ли в града ще повярва, c’est invraisemblable… Et puis les femmes…[43] Тя ще се зарадва. Много ще се огорчи, много и искрено като същински приятел, но тайно ще се зарадва… Ще й дам оръжие срещу себе си за цял живот. О, свършено е с мен! Двайсет щастливи години с нея, истинско щастие… и ето ти на!

Той зарови лице в дланите си.

— Степан Трофимович, а дали незабавно да не уведомите Варвара Петровна за произшествието? — предложих аз.

— Пази боже! — настръхна той и скочи от мястото си. — В никакъв случай, за нищо на света! След всичко казано на раздяла в Скворешники — за нищо на света!

Очите му засвяткаха.

По тоя начин, в едно непрекъснато очакване да стане нещо — втълпили си го бяхме и туйто, — прекарахме, мисля, още час, че и повече. Степан Трофимович отново си полегна, дори затвори очи и около двайсетина минути лежа, без да каже дума; помислих дори, че е заспал или се е унесъл. Но изведнъж бързо се надигна, смъкна оцетната кърпа от главата си, скочи от дивана, хвърли се към огледалото, с треперещи ръце си върза връзката и гръмогласно викна на Настася да му дадяла палтото, новата шапка и бастуна.

— Не мога повече — каза той с прегракнал глас, — не мога, не мога!… Отивам.

— Къде? — скочих и аз.

— При Лембке. Трябва да го направя, cher, длъжен съм. Това е мой дълг. Аз съм гражданин и човек, а не някаква шушка, аз имам права, аз искам правата си… Двайсет години не съм търсил правата си, цял живот престъпно съм ги забравял… но сега ще си ги потърся. Той е длъжен да ми каже всичко, всичко! Той е получил телеграма. Той няма право да ме тормози така, щом е тъй, да ме арестува, да ме арестува, да ме арестува!

Беше почнал да тропа с крака и гласът му ставаше все по-писклив.

— Прав сте — казах аз нарочно и колкото се може по-спокойно, макар че много се боях от това му отиване, — наистина по-добре да идете, отколкото да седите и да се тормозите, но не мога да се съглася с настроението ви; вижте се на какво приличате и в какъв вид ще се появите там. Il faut être digne et calme avec Lembke[44]. Наистина може да се нахвърлите и да ухапете някого.

— Ще се предам доброволно. Отивам право в устата на лъва…

— И аз идвам с вас.

— Не съм очаквал от вас друго и приемам вашата жертва, жертвата на верния приятел, но — само до вратата, само до вратата; не бива, нямате право да се компрометирате повече с нашите връзки. О, croyez-moi, je serai calme![45] В тоя момент се виждам застанал…

— Може би ще влезем заедно — прекъснах го аз. — Вчера онзи техен глупав комитет ме уведоми чрез Висоцки, че разчитали на мен и съм бил предвиден за разпоредител или как му викат… за едно от шестте лица, определени да следят за сервирането, да се грижат за дамите, да настаняват гостите и да носят трикольорна лента на левия ревер. Смятах да се откажа, но защо сега да не вляза, под предлог, че имам да говоря лично с Юлия Михайловна… По тоя начин ще влезем заедно.

Слушаше ме, кимаше, но май нищо не беше разбрал. Бяхме вече на прага.

— Cher — посочи той кандилото в ъгъла, — cher, никога не съм бил вярващ, но… нека и това, нека и това! (Той се прекръсти.) Allons![46]

„Дори по-добре — помислих си аз, като излязохме навън, — чистият въздух ще ни помогне, докато стигнем, ще се поуспокоим, па ще се приберем у дома и ще му дръпнем един сън…“

Но сметката ми била без кръчмаря. Тъкмо по пътя стана нещо, което още повече потресе Степан Трофимович и окончателно го подтикна към такива енергични действия, за каквито, да си призная, до тази сутрин го смятах за неспособен. Милият ми, клетият ми приятел!