Метаданни

Данни

- Година

- 1870–1871 (Обществено достояние)

- Език

- руски

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 6 (× 1 глас)

- Вашата оценка:

Информация

- Източник

- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990

История

- — Добавяне

Метаданни

Данни

- Включено в книгата

- Оригинално заглавие

- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)

- Превод от руски

- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 5,8 (× 48 гласа)

- Вашата оценка:

Информация

- Сканиране, разпознаване и корекция

- automation (2011 г.)

- Допълнителна корекция

- NomaD (2011 г.)

Издание:

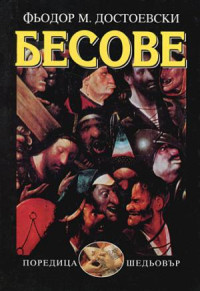

Фьодор Достоевски. Бесове

Превод от руски: Венцел Райчев

Редактор: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректор: Валерия Симеонова

На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош

Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5

Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.

Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“

„Абагар“ АД — Велико Търново

ISBN: 954-9559-04-1

История

- — Добавяне

Глава вторая

Принц Гарри. Сватовство

I

На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее, как к Степану Трофимовичу, — единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключается в том, что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти- или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно чтоб излить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла, но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. (Впоследствии он отличался чрезвычайною физическою силой). Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не всё об одних каких-нибудь домашних анекдотцах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековечной, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Есть и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно). Но во всяком случае хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны.

Из лицея молодой человек в первые два года приезжал на вакацию. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимовича он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало и всё по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамаши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгою экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что всё это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Вздор, вздор!», как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости.

В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во всё это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку, в Скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связывался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится. Денег у матери он не просил; у него было свое именьице — бывшая деревенька генерала Ставрогина, которое хоть что-нибудь да давало же доходу и которое, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал.

Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен: удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получиться, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны — в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, не много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах, и, что всего драгоценнее, с замечательною рассудительностию. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостию, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода — вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.

Кстати замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, — чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но, однако же, — решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самою себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством и в два-три года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и пр.) она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме (о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предлогами). Мало-помалу Степан Трофимович стал называть ее прозаическою женщиной или еще шутливее: «своим прозаическим другом». Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.

Все мы, близкие, понимали, — а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, — что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгадывая… и вот — зверь вдруг выпустил свои когти.

II

Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишеские, и черт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!». Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и всё людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется непростительнейшее; и, однако же, рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, «точно как бы с ума сошел»; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно всё понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и весело, «без малейшего раскаяния». Шум поднялся ужаснейший; его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец вдруг как будто задумался опять, — так по крайней мере передавали, — нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой, пробормотал:

— Вы, конечно, извините… Я, право, не знаю, как мне вдруг захотелось… глупость…

Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.

Всё это было очень глупо, не говоря уже о безобразии — безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть, составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно (не дожидаясь, пока дело начнется формально судом) обуздать вредного буяна, столичного «бретера, вверенною ему административною властию, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений». С злобною невинностию прибавляли при этом, что, «может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон». Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно, не случилось тогда в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебывал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль, — может быть, смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего.

И, однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас, в целом городе, не приписал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича, и от умного, наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы всё объяснившее и всех, по-видимому, умиротворившее. Прибавлю тоже, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил нахмурившись: «Да, я был тогда не совсем здоров». Но забегать вперед нечего.

Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которою все у нас накинулись тогда на «буяна и столичного бретера». Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить всё общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, — а чем бы, кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин.

Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что всё это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в «этом самом роде» — признание замечательное со стороны родной матери. «Началось!» — подумала она содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила, осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день, вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.

Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет. Он уже и кроме того завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, — но уж такую имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренне думает, что так и надо поступать с клубными старшинами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.

Гостей набралось множество; народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почетнейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка; играли на трех столах, а молодежь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину — чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую, — сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него сконфузился и сам и, пробормотав ему наскоро: «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности невинной истории, говоря сравнительно, — прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду.

Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «повидать их самих-с». У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.

— Сергей Васильич (то есть Липутин), — бойко затараторила Агафья, — перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить-с, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать, после вчерашнего-с?

Николай Всеволодович усмехнулся.

— Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.

— А они против этого приказали вам отвечать-с, — еще бойчее подхватила Агафья, — что они и без вас про то знают и вам того же желают.

— Вот! да как он мог узнать про то, что я тебе скажу?

— Уж не знаю, каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картуза-с: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: „Скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе“, так ты им тотчас на то не забудь: „Сами оченно хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с…“».

III

Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно; а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вошел он принять на этот раз Николая Всеволодовича (в другие разы прогуливавшегося, на правах родственника, по всему дому невозбранно), воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты; а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал «Голос», разумеется не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале; даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но всё несколько путался. Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль.

— Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, — включил, между прочим, старичок, — человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей… И вот теперь всё опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться… Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду?

Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.

— Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.

— Nicolas, что за шутки! — простонал он машинально, не своим голосом.

Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было и до конца казалось, что те шепчутся; а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Nicolas заметил, может быть, это и притиснул ухо побольнее.

— Nicolas, Nicolas! — простонала опять жертва, — ну… пошутил и довольно…

Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга; но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, покамест, на гауптвахту, где и заперт в особую каморку, с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме; с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе.

И наконец-то всё объяснилось! В два часа пополуночи арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке; его перевезли домой к мамаше. Всё разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреду и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростию, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился; но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались не долго.

Nicolas пролежал с лишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума; весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда, к весне, Nicolas совсем уже выздоровел и, без всякого возражения, согласился на предложение мамаши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Nicolas согласился с большою охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Nicolas был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь — это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину.

— Скажите, — спросил он его, — каким образом вы могли заране угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?

— А таким образом, — засмеялся Липутин, — что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заране мог предузнать.

— Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте: вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего?

— За умнейшего и за рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке… Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне, чрез Агафью, патент на остроумие выслали.

— Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле… был нездоров… — пробормотал Николай Всеволодович нахмурившись. — Ба! — вскричал он, — да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?

Липутин скрючился и не сумел ответить. Nicolas несколько побледнел или так только показалось Липутину.

— Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей, — продолжал Nicolas, — а про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали.

— Не на дуэль же было вас вызывать-с?

— Ах да, бишь! Я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите…

— Что с французского-то переводить! — опять скрючился Липутин.

— Народности придерживаетесь?

Липутин еще более скрючился.

— Ба, ба! что я вижу! — вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана. — Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? — засмеялся он, стуча пальцами в книгу.

— Нет, это не с французского перевод! — с какою-то даже злобой привскочил Липутин, — это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!…

— Фу, черт, да такого и языка совсем нет! — продолжал смеяться Nicolas.

Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его, за всё время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».

«Бог знает как эти люди делаются!» — думал Nicolas в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста.

IV

Наш принц путешествовал три года с лишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было чрез Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери — раз в полгода и даже реже; но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностию, но, уж конечно, каждый день во все эти три года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Nicolas непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимовича, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее, чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимовича.

Наконец в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа, от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна, — с которою Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже восемь, — уведомляла ее, что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой (единственною ее дочерью) и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в Vernex-Montreux, несмотря на то что в семейства графа К… (весьма влиятельного в Петербурге лица), пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя кроме вышеозначенных фактов никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собою свою воспитанницу Дашу (сестру Шатова) и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых; сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа.

Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича (бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа) постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагала совершить в Vernex-Montreux во вторую половину лета. По возвращении же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна, в первом супружестве госпожа Тушина, была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около двадцати двух лет, за нею смело можно было считать до двухсот тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по-видимому, весьма довольна своею поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила всё Степану Трофимовичу; даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось.

— Ура! — вскричал Степан Трофимович и прищелкнул пальцами.

Он был в полном восторге, тем более что всё время разлуки с своим другом провел в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась как следует и ничего не сообщила из своих планов «этой бабе», опасаясь, может быть, чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный карточный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но еще в Швейцарии почувствовала сердцем своим, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилась. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимовича, и, как нарочно, разом подошли и другие недоумения. Его мучило одно весьма значительное и давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось наконец губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича; его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника, Андрея Антоновича фон Лембке; вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть, и к Степану Трофимовичу. По крайней мере он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений и, кажется, очень оробел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. О будущей губернаторше (которую ждали у нас только к осени) повторяли, что она хотя, слышно, и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то что «какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна». Всем откудова-то было достоверно известно с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным, радостно-угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора.

— Вам, excellente amie,[1] без всякого сомнения известно, — говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова, — что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то есть нововыпеченный, новопоставленный… Ces interminables mots russes!….[2] Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно это штука?

— Административный восторг? Не знаю, что такое.

— То есть… Vous savez, chez nous… En un mot,[3] поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть…». И это в них до административного восторга доходит… En un mot, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, — mais s’est très curieux[4] — выгнал, то есть выгнал буквально, из церкви одно замечательное английское семейство, les dames charmantes,[5] пред самым началом великопостного богослужения, — vous savez ces chants et le livre de Job…[6] — единственно под тем предлогом, что «шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок и чтобы приходили в показанное время…», и довел до обморока… Этот дьячок был в припадке административного восторга, et il a montré son pouvoir…[7]

— Сократите, если можете, Степан Трофимович.

— Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. En un mot, этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания и даже — уступлю ему это — замечательно красивый мужчина, из сорокалетних…

— С чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза.

— В высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам…

— Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас! Кстати, вы носите красные галстуки, давно ли?

— Это я… я только сегодня…

— А делаете ли вы ваш моцион? Ходите ли ежедневно по шести верст прогуливаться, как вам предписано доктором?

— Не… не всегда.

— Так я и знала! Я в Швейцарии еще это предчувствовала! — раздражительно вскричала она. — Теперь вы будете не по шести, а по десяти верст ходить! Вы ужасно опустились, ужасно, уж-жасно! Вы не то что постарели, вы одряхлели… вы поразили меня, когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук… quelle idée rouge![8] Продолжайте о фон Лембке, если в самом деле есть что сказать, и кончите когда-нибудь, прошу вас; я устала.

— En un mot, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов, которые до сорока лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством… То есть он теперь уехал… то есть я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма… Он тотчас же начал справляться.

Да правда ли?

Я даже меры принял. Когда про вас «до-ло-жили», что вы «управляли губернией», vous savez,[9] — он позволил себе выразиться, что «подобного более не будет».

— Так и сказал?

— Что «подобного более не будет» и avec cette morgue…[10] Супругу, Юлию Михайловну, мы узрим здесь в конце августа, прямо из Петербурга.

— Из-за границы. Мы там встретились.

— Vraiment?[11]

— В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня.

— Родня? Какое замечательное совпадение! Говорят, честолюбива и… с большими будто бы связями?

— Вздор, связишки! До сорока пяти лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочила за своего фон Лембке, и, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы.

— И, говорят, двумя годами старше его?

— Пятью. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге; на балы ко мне, при Всеволоде Николаевиче, как из милости напрашивалась. А эта, бывало, всю ночь одна в углу сидит без танцев, со своею бирюзовою мухой на лбу, так что я уж в третьем часу, только из жалости, ей первого кавалера посылаю. Ей тогда двадцать пять лет уже было, а ее всё как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично.

— Эту муху я точно вижу.

— Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой, что могло быть яснее? Что же застаю? Сама же эта дура Дроздова, — она всегда только дурой была, — вдруг смотрит вопросительно: зачем, дескать, я приехала? Можете представить, как я была удивлена! Гляжу, а тут финтит эта Лембке и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник, — всё ясно! Разумеется, я мигом всё переделала и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига!

— Которую вы, однако же, победили. О, вы Бисмарк!

— Не будучи Бисмарком, я способна, однако же, рассмотреть фальшь и глупость, где встречу. Лембке — это фальшь, а Прасковья — глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка?

— Злой дурак, ma bonne amie,[12] злой дурак еще глупее, — благородно оппонировал Степан Трофимович.

— Вы, может быть, и правы, вы ведь Лизу помните?

— Charmante enfant![13]

— Но теперь уже не enfant, а женщина, и женщина с характером. Благородная и пылкая, и люблю в ней, что матери не спускает, доверчивой дуре. Тут из-за этого кузена чуть не вышла история.

— Ба, да ведь и в самом деле он Лизавете Николаевне совсем не родня… Виды, что ли, имеет?

— Видите, это молодой офицер, очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливою. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а финтила только Лембке. Очень уважал Nicolas. Вы понимаете, всё дело зависит от Лизы, но я ее в превосходных отношениях к Nicolas оставила, и он сам обещался мне непременно приехать к нам в ноябре. Стало быть, интригует тут одна Лембке, а Прасковья только слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения — фантазия; я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на Страшном суде готова подтвердить. И если бы не просьбы Nicolas, чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К. чрез Nicolas заискивала, она сына с матерью хотела разделить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я сговорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник?

— Как? Родственник мадам фон Лембке?

— Ну да, ей. Дальний.

— Кармазинов, нувеллист?

— Ну да, писатель, чего вы удивляетесь? Конечно, он сам себя почитает великим. Надутая тварь! Она с ним вместе приедет, а теперь там с ним носится. Она намерена что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц приедет, последнее имение продавать здесь хочет. Я чуть было не встретилась с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем, надеюсь, что меня-то он удостоит узнать. В старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала, чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович; вы с каждым днем становитесь так неряшливы… О, как вы меня мучаете! Что вы теперь читаете?

— Я… я…

— Понимаю. По-прежнему приятели, по-прежнему попойки, клуб и карты, и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь всё это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать.

— Mais, ma chère…[14]

— Слушайте, Степан Трофимович, во всем ученом я, конечно, пред вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению.

— К какому же?

— К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас.

— И остроумно и метко. Есть умнее, значит, есть и правее нас, стало быть, и мы можем ошибаться, не так ли? Mais, ma bonne amie, положим, я ошибусь, но ведь имею же я мое всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести? Имею же я право не быть ханжой и изувером, если того хочу, а за это, естественно, буду разными господами ненавидим до скончания века. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raison,[15] и так как я совершенно с этим согласен…

— Как, как вы сказали?

— Я сказал: on trouve toujours plus de moines que de raison, и так как я с этим…

— Это, верно, не ваше: вы, верно, откудова-нибудь взяли?

— Это Паскаль сказал.

— Так я и думала… что не вы! Почему вы сами никогда так не скажете, так коротко и метко, а всегда так длинно тянете? Это гораздо лучше, чем давеча про административный восторг…

— Ma foi, chère…[16] почему? Во-первых, потому, вероятно, что я все-таки не Паскаль, et puis…[17] во-вторых, мы, русские, ничего не умеем на своем языке сказать… По крайней мере до сих пор ничего еще не сказали…

— Гм! Это, может быть, и неправда. По крайней мере вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора… Ах, Степан Трофимович, я с вами серьезно, серьезно ехала говорить!

— Chère, chère amie![18]

— Теперь, когда все эти Лембки, все эти Кармазиновы… О боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете!… Я бы желала, чтоб эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят, а вы как себя держите? Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какою-то сволочью, вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одряхлели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут; всё ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружиться с такою сволочью, как ваш неразлучный Липутин?

— Почему же он мой и неразлучный? — робко протестовал Степан Трофимович.

— Где он теперь? — строго и резко продолжала Варвара Петровна.

— Он… он вас беспредельно уважает и уехал в С — к, после матери получить наследство.

— Он, кажется, только и делает что деньги получает. Что Шатов? Всё то же?

— Irascible, mais bon.[19]

— Терпеть не могу вашего Шатова; и зол, и о себе много думает!

— Как здоровье Дарьи Павловны?

— Вы это про Дашу? Что это вам вздумалось? — любопытно поглядела на него Варвара Петровна. — Здорова, у Дроздовых оставила… Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала, дурное, а не хорошее.

— Oh, c’est une histoire bien bête! Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter…[20]

Довольно, Степан Трофимович, дайте покой; измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь, это уже дряхлость какая-то! И как странно вы теперь стали смеяться… Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек! Кармазинов к вам не поедет! А тут и без того всему рады… Вы всего себя теперь обнаружили. Ну довольно, довольно, устала! Можно же, наконец, пощадить человека!

Степан Трофимович «пощадил человека», но удалился в смущении.

V

Дурных привычек действительно завелось у нашего друга немало, особенно в самое последнее время. Он видимо и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезливее и слабее нервами; стал уж слишком чуток к изящному. Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночества и беспрерывно жаждал, чтоб его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот, и притом ежедневно новое. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он всё что-то предчувствовал, боялся чего-то, неожиданного, неминуемого; стал пуглив; стал большое внимание обращать на сны.

Весь день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но всё довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось наконец, что его заботит что-то особенное и такое, чего, пожалуй, он и сам не может представить себе. Обыкновенно прежде, когда мы сходились наедине и он начинал мне жаловаться, то всегда почти, после некоторого времени, приносилась бутылочка и становилось гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он видимо подавлял в себе неоднократное желание послать за ним.

— И чего она всё сердится! — жаловался он поминутно, как ребенок. — Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en zapoï…[21] а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница… Укоряет, зачем я ничего не пишу? Странная мысль!… Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять «примером и укоризной». Mais, entre nous soit dit,[22] что же и делать человеку, которому предназначено стоять «укоризной», как не лежать, — знает ли она это?

И, наконец, разъяснилась мне та главная, особенная тоска, которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу пред ним останавливался. Наконец повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил:

— Mon cher, je suis[23] un опустившийся человек!

Да, действительно, до сих пор, до самого этого дня, он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все «новые взгляды» и на все «перемены идей» Варвары Петровны, именно в том, что он всё еще обворожителен для ее женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный ученый, но и как красивый мужчина. Двадцать лет коренилось в нем это льстивое и успокоительное убеждение, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?

VI

Приступлю теперь к описанию того отчасти забавного случая, с которого, по-настоящему, и начинается моя хроника.

В самом конце августа возвратились наконец и Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой всем городом родственницы их, нашей новой губернаторши, и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после; теперь же ограничусь лишь тем, что Прасковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшей ее Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку: Nicolas расстался с ними еще в июле и, встретив на Рейне графа К., отправился с ним и с семейством его в Петербург (NB. У графа все три дочери невесты).

— От Лизаветы, по гордости и по строптивости ее, я ничего не добилась, — заключила Прасковья Ивановна, — но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придется вам, друг мой Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарью Павловну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада-радешенька, что привезла вам наконец вашу фаворитку и сдаю с рук на руки: с плеч долой.

Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было, что «раскисшая женщина» заранее их приготовила и вперед наслаждалась их эффектом. Но не Варвару Петровну можно было озадачить сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Прасковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже как и Степан Трофимович, беспрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая ее жалоба на дочь ее, Лизавету Николаевну, состояла именно в том, что «дочь ей не друг».

Но из всех ее объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то, что действительно между Лизой и Nicolas произошла какая-то размолвка, но какого рода была эта размолвка, — о том Прасковья Ивановна, очевидно, не сумела составить себе определенного понятия. От обвинений же, взводимых на Дарью Павловну, она не только совсем под конец отказалась, но даже особенно просила не давать давешним словам ее никакого значения, потому что сказала она их «в раздражении». Одним словом, всё выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам ее, размолвка началась от «строптивого и насмешливого» характера Лизы; «гордый же Николай Всеволодович, хоть и сильно был влюблен, но не мог насмешек перенести и сам стал насмешлив».

— Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется, вашего «профессора» племянник, да и фамилия та же…

— Сын, а не племянник, — поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна и прежде никогда не могла упомнить фамилии Степана Трофимовича и всегда называла его «профессором».

— Ну, сын так сын, тем лучше, а мне ведь и всё равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нем нет. Ну, тут уж сама Лиза поступила нехорошо, молодого человека к себе приблизила из видов, чтобы в Николае Всеволодовиче ревность возбудить. Не осуждаю я этого очень-то: дело девичье, обыкновенное, даже милое. Только Николай Всеволодович, вместо того чтобы приревновать, напротив, сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему всё равно. Лизу-то это и взорвало. Молодой человек вскорости уехал (спешил очень куда-то), а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придираться. Заметила она, что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься, тут уж и мне, матушка, житья не стало. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро ихнее мне надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила. Печатают даже про то, что от Женевского озера зубы болят: свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил и тотчас же от нас и уехал, в один день собрался. Простились-то они по-дружески, да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленна и много хохотала. Только напускное всё это. Уехал он, — стала очень задумчива, да и поминать о нем совсем перестала и мне не давала. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит; тогда более узнаете. По-моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать, как обещал.

— Напишу ему тотчас же. Коли всё было так, то пустая размолвка; всё вздор! Да и Дарью я слишком знаю; вздор.

— Про Дашеньку я, покаюсь, — согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Да уж очень меня, матушка, всё это тогда расстроило. Да и Лиза, видела я, сама же с нею опять сошлась с прежнею лаской…

Варвара Петровна в тот же день написала к Nicolas и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение «Прасковьи» казалось ей слишком невинным и сентиментальным. «Прасковья всю жизнь была слишком чувствительна, с самого еще пансиона, — думала она, — не таков Nicolas, чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот, однако, здесь, с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и насчет Дарьи Прасковья слишком уж скоро повинилась: верно, что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать…».

К утру у Варвары Петровны созрел проект разом покончить по крайней мере хоть с одним недоумением — проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце ее, когда она создала его? — трудно решить, да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия, из которых он состоял. Как хроникер, я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен еще раз засвидетельствовать, что подозрений на Дашу у ней к утру никаких не осталось, а по правде, никогда и не начиналось; слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить, чтоб ее Nicolas мог увлечься ее… «Дарьей». Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, Варвара Петровна долго и пристально в нее всматривалась и, может быть в двадцатый раз со вчерашнего дня, с уверенностию произнесла про себя:

— Всё вздор!

Заметила только, что у Даши какой-то усталый вид и что она еще тише прежнего, еще апатичнее. После чаю, по заведенному раз навсегда обычаю, обе сели за рукоделье. Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчет о ее заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве, промышленности, — обо всем, что успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая подле нее за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом.

— Дарья, — прервала ее вдруг Варвара Петровна, — ничего у тебя нет такого особенного, о чем хотела бы ты сообщить?

— Нет, ничего, — капельку подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами.

— На душе, на сердце, на совести?

— Ничего, — тихо, но с какою-то угрюмою твердостию повторила Даша.

— Так я и знала! Знай, Дарья, что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай, — хочешь замуж?

Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слишком, впрочем, удивленным.

— Стой, молчи. Во-первых, есть разница в летах, большая очень; но ведь ты лучше всех знаешь, какой это вздор. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем, он еще красивый мужчина… Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала. Ну?

Даша посмотрела еще вопросительнее и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела.

— Стой, молчи; не спеши! Хоть у тебя и есть деньги, по моему завещанию, но умри я, что с тобой будет, хотя бы и с деньгами? Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибла. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны: умри я сейчас, — хоть я и обеспечу его, — что с ним будет? А на тебя-то уж я понадеюсь. Стой, я не договорила: он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени, во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже. Ведь не за мерзавца же какого я тебя сбыть с рук хочу, ты уж не подумала ли чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, — оборвала она вдруг раздражительно, — слышишь? Что же ты уперлась?

Даша всё молчала и слушала.

— Стой, подожди еще. Он баба — но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба; его совсем не стоило бы любить женщине. Но его стоит за беззащитность его любить, и ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?

Даша кивнула головой утвердительно.

— Я так и знала, меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! — как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна. — А впрочем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным, будет ныть, вечно ныть; письма тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по два письма, но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться; не сумеешь заставить — дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет — не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо востро, неровен час и повесится; а потому никогда не доводи до последней черты, — и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт. Слушай, Дарья: нет выше счастья, как собою пожертвовать. И к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие, а это главное. Ты не думай, что я по глупости сейчас сбрендила; я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю; всё в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что ж уселась, говори что-нибудь!

— Мне ведь всё равно, Варвара Петровна, если уж непременно надобно замуж выйти, — твердо проговорила Даша.

— Непременно? Ты на что это намекаешь? — строго и пристально посмотрела на нее Варвара Петровна.

Даша молчала, ковыряя в пяльцах иголкой.

— Ты хоть и умна, но ты сбрендила. Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось, и за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и двадцать лет… Ну?

— Я как вам угодно, Варвара Петровна.

— Значит, согласна! Стой, молчи, куда торопишься, я не договорила: по завещанию тебе от меня пятнадцать тысяч рублей положено. Я их теперь же тебе выдам, после венца. Из них восемь тысяч ты ему отдашь, то есть не ему, а мне. У него есть долг в восемь тысяч; я и уплачу, но надо, чтоб он знал, что твоими деньгами. Семь тысяч останутся у тебя в руках, отнюдь ему не давай ни рубля никогда. Долгов его не плати никогда. Раз заплатишь — потом не оберешься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по тысяче двести рублей содержания, а с экстренными тысячу пятьсот, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут, точно так, как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать, прямо тебе на руки. Но будь и добра: иногда выдай и ему что-нибудь, и приятелям ходить позволяй, раз в неделю, а если чаще, то гони. Но я сама буду тут. А коли умру, пенсион ваш не прекратится до самой его смерти, слышишь, до его только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя останутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И больше тебе от меня ничего не будет; надо, чтобы ты знала. Ну, согласна, что ли? Скажешь ли, наконец, что-нибудь?

— Я уже сказала, Варвара Петровна.

— Вспомни, что твоя полная воля, как захочешь, так и будет.

— Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимович вам уже говорил что-нибудь?

— Нет, он ничего не говорил и не знает, но… он сейчас заговорит!

Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за нею. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пылающим от гнева лицом.

— Дура ты! — накинулась она на нее, как ястреб, — дура неблагодарная! Что у тебя на уме? Неужто ты думаешь, что я скомпрометирую тебя хоть чем-нибудь, хоть на столько вот! Да он сам на коленях будет ползать просить, он должен от счастья умереть, вот как это будет устроено! Ты ведь знаешь же, что я тебя в обиду не дам! Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные! Подай зонтик!

И она полетела пешком по мокрым кирпичным тротуарам и по деревянным мосткам к Степану Трофимовичу.

VII

Это правда, что «Дарью» она не дала бы в обиду; напротив, теперь-то и считала себя ее благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе ее, когда, надевая шаль, она поймала на себе смущенный и недоверчивый взгляд своей воспитанницы. Она искренно любила ее с самого ее детства. Прасковья Ивановна справедливо назвала Дарью Павловну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда, что «Дарьин характер не похож на братнин» (то есть на характер брата ее, Ивана Шатова), что она тиха и кротка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностию, необыкновенною скромностию, редкою рассудительностию, и, главное, благодарностию. До сих пор, по-видимому, Даша оправдывала все ее ожидания. «В этой жизни не будет ошибок», — сказала Варвара Петровна, когда девочке было еще двенадцать лет, и так как она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей ее мечте, к каждому своему новому предначертанию, к каждой мысли своей, показавшейся ей светлою, то тотчас же и решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку, мисс Кригс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг почему-то было отказано. Ходили учителя из гимназии, между ними один настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали. Одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепиано. Но главным педагогом был все-таки Степан Трофимович. По-настоящему, он первый и открыл Дашу: он стал обучать тихого ребенка еще тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Опять повторю: удивительно, как к нему привязывались дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восьми лет до одиннадцати (разумеется, Степан Трофимович учил ее без вознаграждения и ни за что бы не взял его от Дроздовых). Но он сам влюбился в прелестного ребенка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок. Лиза, которая млела за этими рассказами, чрезвычайно смешно передразнивала у себя дома Степана Трофимовича. Тот узнал про это и раз подглядел ее врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза скоро уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить учителя, то Степан Трофимович оставил с нею свои занятия и мало-помалу совсем перестал обращать на нее внимание. Так продолжалось долгое время. Раз, когда уже ей было семнадцать лет, он был вдруг поражен ее миловидностию. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с молодою девушкой, был очень доволен ее ответами и кончил предложением прочесть ей серьезный и обширный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила и поблагодарила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал особенно приготовляться к лекциям, и наконец они наступили. Начали с древнейшего периода; первая лекция прошла увлекательно; Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович кончил и, уходя, объявил ученице, что в следующий раз приступит к разбору «Слова о полку Игореве», Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович покоробился, но смолчал, Даша вспыхнула; тем и кончилась, однако же, затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны.

Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не предчувствовал. В грустном раздумье давно уже поглядывал он в окно, не подойдет ли кто из знакомых. Но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно; надо было протопить печку; он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его очам: Варвара Петровна в такую погоду и в такой неурочный час к нему! И пешком! Он до того был поражен, что забыл переменить костюм и принял ее как был, в своей всегдашней розовой ватной фуфайке.

— Ma bonne amie!… — слабо крикнул он ей навстречу.

— Вы одни, я рада: терпеть не могу ваших друзей! Как вы всегда накурите; господи, что за воздух! Вы и чай не допили, а на дворе двенадцатый час! Ваше блаженство — беспорядок! Ваше наслаждение — сор! Что это за разорванные бумажки на полу? Настасья, Настасья! Что делает ваша Настасья? Отвори, матушка, окна, форточки, двери, всё настежь. А мы в залу пойдемте; я к вам за делом. Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка!

— Сорят-с! — раздражительно-жалобным голоском пропищала Настасья.

— А ты мети, пятнадцать раз в день мети! Дрянная у вас зала (когда вышли в залу). Затворите крепче двери, она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылала обойщика с образчиками, что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же наконец, прошу вас. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы!

— Я… сейчас, — крикнул из другой комнаты Степан Трофимович, — вот я и опять!

— А, вы переменили костюм! — насмешливо оглядела она его. (Он накинул сюртук сверх фуфайки). Этак действительно будет более подходить… к нашей речи. Садитесь же наконец, прошу вас.

Она объяснила ему всё сразу, резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему дозарезу нужны. Подробно рассказала о приданом. Степан Трофимович таращил глаза и трепетал. Слышал всё, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но всё обрывался голос. Знал только, что всё так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться дело пустое, а он женатый человек безвозвратно.

— Mais, ma bonne amie,[24] в третий раз в моих летах… и с таким ребенком! — проговорил он наконец. — Mais c’est une enfant![25]

— Ребенок, которому двадцать лет, слава богу! Не вертите, пожалуйста, зрачками, прошу вас, вы не на театре. Вы очень умны и учены, но ничего не понимаете в жизни, за вами постоянно должна нянька ходить. Я умру, и что с вами будет? А она будет вам хорошею нянькой; это девушка скромная, твердая, рассудительная; к тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастливая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости! — вдруг яростно вскричала она. — У вас сор, она заведет чистоту, порядок, всё будет как зеркало… Э, да неужто же вы мечтаете, что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать! Да вы должны бы на коленях… О, пустой, пустой, малодушный человек!

— Но… я уже старик!

— Что значат ваши пятьдесят три года! Пятьдесят лет не конец, а половина жизни. Вы красивый мужчина, и сами это знаете. Вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с нею будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение, имя, любящее сердце; вы получаете пенсион, который я считаю своею обязанностию. Вы, может быть, спасете ее, спасете! Во всяком случае, честь доставите. Вы сформируете ее к жизни, разовьете ее сердце, направите мысли. Нынче сколько погибают оттого, что дурно направлены мысли! К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните.

— Я именно, — пробормотал он, уже польщенный ловкою лестью Варвары Петровны, — я именно собираюсь теперь присесть за мои «Рассказы из испанской истории»…

— Ну, вот видите, как раз и сошлось.

— Но… она? Вы ей говорили?

— О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Конечно, вы должны ее сами просить, умолять сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите…

У Степана Трофимовича закружилась голова; стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которою он никак не мог сладить.

— Excellente amie! — задрожал вдруг его голос, — я… я никогда не мог вообразить, что вы решитесь выдать меня… за другую… женщину!

— Вы не девица, Степан Трофимович; только девиц выдают, а вы сами женитесь, — ядовито прошипела Варвара Петровна.

— Qui, j’ai pris un mot pour un autre. Mais… c’est égal,[26] — уставился он на нее с потерянным видом.

— Вижу, что c’est égal, — презрительно процедила она, — господи! да с ним обморок! Настасья, Настасья! воды!

Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна взяла свой зонтик.

— Я вижу, что с вами теперь нечего говорить…

— Oui, oui, je suis incapable.[27]

— Но к завтраму вы отдохнете и обдумаете. Сидите дома, если что случится, дайте знать, хотя бы ночью. Писем не пишите, и читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом, и надеюсь, что он будет удовлетворителен. Постарайтесь, чтобы никого не было и чтобы сору не было, а это на что похоже? Настасья, Настасья!

Разумеется, назавтра он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство…

VIII

Так называемое у нас имение Степана Трофимовича (душ пятьдесят по старинному счету, и смежное со Скворешниками) было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало быть, теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекунствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная: он получал с отца в год до тысячи рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и пятисот (а может быть, и того менее). Бог знает как установились подобные отношения. Впрочем, всю эту тысячу целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход с землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил ее вконец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и, тихонько от Варвары Петровны, продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила по крайней мере тысяч восемь, а он взял за нее только пять. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами, когда наконец обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал, что приедет сам продать свои владения во что бы ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред ce cher enfant[28] (которого он в последний раз видел целых девять лет тому назад, в Петербурге, студентом). Первоначально всё имение могло стоить тысяч тринадцать или четырнадцать, теперь вряд ли кто бы дал за него и пять. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право, по смыслу формальной доверенности, продать лес и, поставив в счет тысячерублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль: когда приедет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый высший maximum цены, то есть даже пятнадцать тысяч, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы, и крепко-крепко, со слезами, прижать к груди ce cher fils,[29] чем и покончить все счеты. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи… их «идее». Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новою легкомысленною и социальною молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна всё отмалчивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее maximum цены, то есть тысяч шесть, семь (и за четыре можно было купить). Об остальных же восьми тысячах, улетевших с рощей, не сказала ни слова.

Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не приедет, — то есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам всё такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, — бежал чего доброго.

— Удивительно мне это, — проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся, — Петруша c’est une si pauvre tête![30] Он добр, благороден, очень чувствителен, и я так тогда, в Петербурге, порадовался, сравнив его с современною молодежью, но c’est un pauvre sire tout de même…[31] И, знаете, всё от той же недосиженности, сентиментальности! Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его… с чужого голоса, разумеется. И, однако, мне-то, мне каково! У меня здесь столько врагов, там еще более, припишут влиянию отца… Боже!… Петруша двигателем! В какие времена мы живем!

Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег: стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии: стало быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чем-то там хлопотал. Всё это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные семь-восемь тысяч, чтобы составить приличный maximum цены за имение? А что если подымется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это, я заметил, — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, — почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник… почему это? Неужели тоже от сентиментальности?». Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича; я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу; писал он до крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были, по-модному, на ты, то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти восемь тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился.

Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была легкая холерина, — одним словом, всё произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже двадцать лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал взывать: «Простишь ли ты меня?». Вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул духами, впрочем лишь чуть-чуть, и, только завидел Варвару Петровну в окно, поскорей взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку.