Метаданни

Данни

- Година

- 1870–1871 (Обществено достояние)

- Език

- руски

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 6 (× 1 глас)

- Вашата оценка:

Информация

- Източник

- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990

История

- — Добавяне

Метаданни

Данни

- Включено в книгата

- Оригинално заглавие

- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)

- Превод от руски

- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)

- Форма

- Роман

- Жанр

- Характеристика

- Оценка

- 5,8 (× 48 гласа)

- Вашата оценка:

Информация

- Сканиране, разпознаване и корекция

- automation (2011 г.)

- Допълнителна корекция

- NomaD (2011 г.)

Издание:

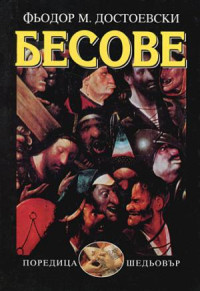

Фьодор Достоевски. Бесове

Превод от руски: Венцел Райчев

Редактор: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректор: Валерия Симеонова

На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош

Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5

Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.

Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“

„Абагар“ АД — Велико Търново

ISBN: 954-9559-04-1

История

- — Добавяне

Глава третья

Чужие грехи

I

Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться.

Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его, главное, стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали и всё сидели одни; но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что всё уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил, для необходимого моциону, только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело.

Прошла неделя, а он всё еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об этом наверно, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему; даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное! К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его (а он написал их к ней множество) она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему со временем знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это «одно только баловство». Эту записку я сам читал; он же мне и показывал.

И, однако, все эти грубости и неопределенности, всё это было ничто в сравнении с главною его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно; от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной; напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе.

Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собою разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел всё насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча — и, признаюсь, от скуки быть конфидентом — я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо; но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным.

— О, такова ли она была тогда! — проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. — Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили… Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли. Теперь всё переменилось! Она говорит, что всё это одна только старинная болтовня! Она презирает прежнее… Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и всё сердится…

— За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требование? — возразил я ему.

Он тонко посмотрел на меня.

— Cher ami, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился.

Этим словечком своим он остался доволен, и мы распили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение; на другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо.

Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым, для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил; но, кроме того, он, неизвестно почему, воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо. И все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется на улице, — когда она выезжала прогуливаться верхом, в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты, — но хоть мгновение, а оно существовало действительно, а потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество.

Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех, по его просьбе, и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему «старику» (так все мы между собою звали Степана Трофимовича) какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет; что он заперся, а я ему помогаю, и пр., и пр. К одному только Липутину я не успел зайти и всё откладывал, — а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который собственно от него одного хотят скрыть, и только что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я всё это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но, странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а, напротив, сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось, что рассказать; он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши «с новыми разговорами», об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях и как это ко всем пристало, и пр., и пр. Он проговорил с четверть часа, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать, и особенно когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главною чертой его характера была зависть. Когда я, в тот же вечер, передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, — тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: «Знает Липутин или нет?». Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого; но Степан Трофимович стоял на своем.

— Вот верьте или нет, — заключил он под конец неожиданно, — а я убежден, что ему не только уже известно всё со всеми подробностями о нашем положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата!…

Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того целых пять дней мы ни слова не упоминали о Липутине; мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился.

II

Однажды поутру, — то есть на седьмой или восьмой день после того как Степан Трофимович согласился стать женихом, — часов около одиннадцати, когда я спешил, по обыкновению, к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение.

Я встретил Кармазинова, «великого писателя», как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу; повести с направлением, которые он всё писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии; а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились.

Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые, по обыкновению, при жизни их чуть не за гениев, — не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, — забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их, именно под конец их поприща, принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает за кого они начинают принимать себя, — по крайней мере за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны и, уж разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти; он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отмстить.

С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию, и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целию выставить себя самого. Так и читалось между строками: «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам всё это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза — не правда ли, как это интересно?». Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился.

Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидать и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал, что мог бы это сделать чрез Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь, с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его; мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей.

Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще внакидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но по крайней мере все мелкие вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском спросил меня:

— Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу?

— На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же, — вскричал я в необыкновенном волнении. — Всё прямо по этой улице и потом второй поворот налево.

— Очень вам благодарен.

Проклятие на эту минуту: я, кажется, оробел и смотрел подобострастно! Он мигом всё это заметил и, конечно, тотчас же всё узнал, то есть узнал, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. Не знаю, для чего я поворотил за ним назад; не знаю, для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился.

— А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики? — прокричал он мне опять.

Скверный крик; скверный голос!

— Извозчики? извозчики всего ближе отсюда… у собора стоят, там всегда стоит, — и вот я чуть было не повернулся бежать за извозчиком. Я подозреваю, что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною всё с тою же скверною улыбкой. Тут случилось то, чего я никогда не забуду.

Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или, еще лучше, ридикюльчик, вроде старинных дамских ридикюлей, впрочем не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать.

Я совершенно убежден, что я его не поднял, но первое движение, сделанное мною, было неоспоримо; скрыть его я уже не мог и покраснел как дурак. Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства всё, что ему можно было извлечь.

— Не беспокойтесь, я сам, — очаровательно проговорил он, то есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было всё равно, как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и навеки опозоренным; но, подойдя к дому Степана Трофимовича, я вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавною, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах.

III

Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какой-то жадностию набросился на меня, только что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, не понимал моих слов. Но только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя.

— Не говорите мне, не произносите! — воскликнул он чуть не в бешенстве, — вот, вот смотрите, читайте! читайте!

Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове, и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая, от третьего дня (вероятно, была и от четвертого дня, а может быть, и от пятого):

«Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне, прошу, ни слова. Ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте.

Вчерашняя:

«Если он решится наконец сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так по-моему, не знаю, как по-вашему.

Сегодняшняя, последняя:

«Я убеждена, что у вас сору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку; они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы: давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Теньера (на время). Вазы можно поставить на окошко, а Теньера повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером.

P. S. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет».

Я прочел и удивился, что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил, что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе. Сам же был бледен, и даже руки его дрожали.

— Я знать не хочу ее волнений! — исступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд. — Je m’en fiche![1] Она имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот, вот нераспечатанное письмо мое, которое она вчера воротила мне, вот тут на столе, под книгой, под «l’homme qui rit».[2] Какое мне дело, что она убивается о Ни-ко-леньке! Je m’en fiche et je proclame ma liberté. Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke![3] Я вазы спрятал в переднюю, а Теньера в комод, а от нее потребовал, чтоб она сейчас же приняла меня. Слышите: потребовал! Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашом, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или по крайней мере пред вами. Vous me seconderez, n’est ce pas, comme ami et témoin.[4] Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, простодушно, благородно, и тогда… тогда я, может быть, удивлю всё поколение великодушием!… Подлец я или нет, милостивый государь? — заключил он вдруг, грозно смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом.

Я попросил его выпить воды; я еще не видал его в таком виде. Всё время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе.

— Неужели вы думаете, — начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, — неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, — нищенскую коробку мою! — и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете, несмотря на то что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой! О, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь у купца гувернером или умереть с голоду под забором! Отвечайте, отвечайте немедленно: верите вы или не верите?

Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня, и не лично, о нет! Но… я потом объяснюсь.

Он даже побледнел.

— Может быть, вам скучно со мной, Г—в (это моя фамилия), и вы бы желали… не приходить ко мне вовсе? — проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебросил мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: «Сидите дома».

Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в коридоре. Он остановился как пораженный громом.

— Это Липутин, и я пропал! — прошептал он, схватив меня за руку.

В ту же минуту в комнату вошел Липутин.

IV

Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову; я всё приписывал нервам. Но все-таки испуг его был необычайный, и я решился пристально наблюдать.

Уж один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича он тотчас же и громко воскликнул:

— Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, замечательнейший инженер-строитель. А главное, сынка вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича; очень коротко-с; и поручение от них имеют. Вот только что пожаловали.

— О поручении вы прибавили, — резко заметил гость, — поручения совсем не бывало, а Верховенского я, вправде, знаю. Оставил в X — ской губернии, десять дней пред нами.

Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но всё еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того.

— Ба, да вы сами на выходе! А мне-то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий.

— Да, я болен, и вот теперь хотел гулять, я… — Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и — покраснел.

Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и видимо был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на средину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем, разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. Вострые глаза его с любопытством шныряли по всем углам.

— Я… давно уже не видал Петрушу… Вы за границей встретились? — пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.

— И здесь и за границей.

— Алексей Нилыч сами только что из-за границы, после четырехлетнего отсутствия, — подхватил Липутин, — ездили для усовершенствования себя в своей специальности, и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста, и теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы чрез Петра Степановича.

Инженер сидел, как будто нахохлившись, и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он был на что-то сердит.

— Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы-с.

— Знаете и Николая Всеволодовича? — осведомился Степан Трофимович.

— Знаю и этого.

— Я… я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и… так мало нахожу себя вправе называться отцом… c’est le mot;[5] я… как же вы его оставили?

— Да так и оставил… он сам приедет, — опять поспешил отделаться господин Кириллов. Решительно, он сердился.

— Приедет! Наконец-то я… видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу! — завяз на этой фразе Степан Трофимович. — Жду теперь моего бедного мальчика, пред которым… о, пред которым я так виноват! То есть я, собственно, хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я… одним словом, я считал его за ничто, quelque chose dans ce genre.[6] Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и… боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть… je m’en souviens. Enfin,[7] чувства изящного никакого, то есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи… c’était comme un petit idiot.[8] Впрочем, я сам, кажется, спутался, извините, я… вы меня застали…

— Вы серьезно, что он подушку крестил? — с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.

— Да, крестил…

— Нет, я так; продолжайте.

Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутина.

— Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я теперь… не в состоянии… Позвольте, однако, узнать, где квартируете?

— В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

— Ах, это там же, где Шатов живет, — заметил я невольно.

— Именно, в том же самом доме, — воскликнул Липутин, — только Шатов наверху стоит, в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались.

— Comment![9] Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве de ce pauvre ami[10] и эту женщину? — воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством. — Вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только…

— Какой вздор! — отрезал инженер, весь вспыхнув. — Как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко… Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?

Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.

— Извините меня, — внушительно заметил Степан Трофимович, — я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим…

— Никакого тут деликатнейшего дела нет, и даже это стыдно, а я не вам кричал, что «вздор», а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю… совсем не знаю!

— Я понял, понял, и если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, notre irascible ami,[11] и всегда интересовался… Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об notre sainte Russie разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме — иначе назвать не хочу — какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок…

— Я тоже совсем не знаю русского народа и… вовсе нет времени изучать! — отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.

— Они изучают, изучают, — подхватил Липутин, — они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России и вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов.

Инженер страшно взволновался.

— Это вы вовсе не имеете права, — гневно забормотал он, — я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил, совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права…

Липутин видимо наслаждался.

— Виноват-с, может быть и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли.

Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали.

— Всё это глупо, Липутин, — проговорил наконец господин Кириллов с некоторым достоинством. — Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю чтобы говорить… Если есть убеждения, то для меня ясно… а это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать…

— И, может быть, прекрасно делаете, — не утерпел Степан Трофимович.

— Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, — продолжал гость горячею скороговоркой, — я четыре года видел мало людей… Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, — заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, — то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуйста, не подумайте пустяков в этом смысле…

На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть.

— Господа, мне очень жаль, — с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, — но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините.

— Ах, это чтоб уходить, — спохватился господин Кириллов, схватывая картуз, — это хорошо, что сказали, а то я забывчив.

Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу.

— Жаль, что вы нездоровы, а я пришел.

— Желаю вам всякого у нас успеха, — ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. — Понимаю, что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей, и — забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. Mais cela passera.[12] В одном только я затрудняюсь: вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!

— Как? Как это вы сказали… ах черт! — воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я всё дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал «я пропал», услыхав его.

V

Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.

— Это всё оттого они так угрюмы сегодня, — ввернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, налету, — оттого, что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья.

— Сестру? Больную? Нагайкой? — так и вскрикнул Степан Трофимович, — точно его самого вдруг схлестнули нагайкой. — Какую сестру? Какой Лебядкин?

Давешний испуг воротился в одно мгновение.

— Лебядкин? А, это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл…

— Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой… вы говорите: Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин…

— Тот самый и есть, наш Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?

— Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался?

— А вот и воротился, уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах.

— Да ведь это негодяй!

— Точно у нас и не может быть негодяя? — осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимовича.

— Ах, боже мой, я совсем не про то… хотя, впрочем, о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?… Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!

— Да всё это такие пустяки-с… то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я всё с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так по крайней мере из его болтовни выходит — а по-моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам видел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее «в порядок приводит» нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают.

— Это всё правда? — обратился Степан Трофимович к инженеру.

— Вы очень болтаете, Липутин, — пробормотал тот гневно.

— Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! — не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович.

Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.

— Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили, и очень поссорились, — прибавил Липутин.

— Зачем вы болтаете, Липутин, это глупо, зачем? — мигом повернулся опять Алексей Нилыч.

— Зачем же скрывать, из скромности, благороднейшие движения своей души, то есть вашей души-с, я не про свою говорю.

— Как это глупо… и совсем не нужно… Лебядкин глуп и совершенно пустой — и для действия бесполезный и… совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу.

— Ах, как жаль! — воскликнул Липутин с ясною улыбкой. — А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешил-с. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить, хотя вы, впрочем, наверно уж и сами слышали. Ну, да уж в другой раз, Алексей Нилыч так торопятся… До свиданья-с. С Варварой Петровной анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свиданья-с.

Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него: он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил.

— Да как же-с? — начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула. — Вдруг призвали меня и спрашивают «конфиденциально», как я думаю в собственном мнении: помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме? Как же не удивительно?

— Вы с ума сошли! — пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя: — Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и… еще что-нибудь хуже!

В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем.

— Помилуйте, Степан Трофимович! — бормотал Липутин будто бы в ужасном испуге, — помилуйте…

— Молчите и начинайте! Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать, очень прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто… и без малейших отговорок!

— Знал бы только, что это вас так фраппирует, так я бы совсем и не начал-с… А я-то ведь думал, что вам уже всё известно от самой Варвары Петровны!

— Совсем вы этого не думали! Начинайте, начинайте же, говорят вам!

— Только сделайте одолжение, присядьте уж и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною… бегать. Нескладно выйдет-с.

Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустился в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них.

— Да что же начинать… так сконфузили…

VI

— Вдруг третьего дня присылают ко мне своего человека: просят, дескать, побывать вас завтра в двенадцать часов. Можете представить? Я дело бросил и вчера ровнешенько в полдень звоню. Вводят меня прямо в гостиную; подождал с минутку — вышли; посадили, сами напротив сели. Сижу и верить отказываюсь; сами знаете, как она меня всегда третировала! Начинают прямо без изворотов, по их всегдашней манере: «Вы помните, говорит, что четыре года назад Николай Всеволодович, будучи в болезни, сделал несколько странных поступков, так что недоумевал весь город, пока всё объяснилось. Один из этих поступков касался вас лично. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал по выздоровлении и по моей просьбе. Мне известно тоже, что он и прежде несколько раз с вами разговаривал. Скажите откровенно и прямодушно, как вы… (тут замялись немного) — как вы находили тогда Николая Всеволодовича… Как вы смотрели на него вообще… какое мнение о нем могли составить и… теперь имеете?…».

Тут уж совершенно замялись, так что даже переждали полную минутку, и вдруг покраснели. Я перепугался. Начинают опять не то чтобы трогательным, к ним это нейдет, а таким внушительным очень тоном:

«Я желаю, говорит, чтобы вы меня хорошо и безошибочно, говорит, поняли. Я послала теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроумным человеком, способным составить верное наблюдение (каковы комплименты!). Вы, говорит, поймете, конечно, и то, что с вами говорит мать… Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастия и многие перевороты. Всё это, говорит, могло повлиять на настроение ума его. Разумеется, говорит, я не говорю про помешательство, этого никогда быть не может! (твердо и с гордостию высказано). Но могло быть нечто странное, особенное, некоторый оборот мыслей, наклонность к некоторому особому воззрению (всё это точные слова их, и я подивился, Степан Трофимович, с какою точностию Варвара Петровна умеет объяснить дело. Высокого ума дама!). По крайней мере, говорит, я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и стремление к особенным наклонностям. Но я мать, а вы человек посторонний, значит, способны, при вашем уме, составить более независимое мнение. Умоляю вас, наконец (так и было выговорено: умоляю), сказать мне всю правду, безо всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда, что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности». Ну-с, каково-с!

— Вы… вы так фраппировали меня… — пролепетал Степан Трофимович, — что я вам не верю…

— Нет, заметьте, заметьте, — подхватил Липутин, как бы и не слыхав Степана Трофимовича, — каково же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты к такому человеку, как я, да еще снисходят до того, что сами просят секрета. Это что же-с? Уж не получили ли известий каких-нибудь о Николае Всеволодовиче неожиданных?

— Я не знаю… известий никаких… я несколько дней не видался, но… но замечу вам… — лепетал Степан Трофимович, видимо едва справляясь со своими мыслями, — но замечу вам, Липутин, что если вам передано конфиденциально, а вы теперь при всех…

— Совершенно конфиденциально! Да разрази меня бог, если я… А коли здесь… так ведь что же-с? Разве мы чужие, взять даже хоть бы и Алексея Нилыча?

— Я такого воззрения не разделяю; без сомнения, мы здесь трое сохраним секрет, но вас, четвертого, я боюсь и не верю вам ни в чем!

— Да что вы это-с? Да я пуще всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана! А вот я именно хотел, по сему же поводу, на чрезвычайно странный случай один указать, более, так сказать, психологический, чем просто странный. Вчера вечером, под влиянием разговора у Варвары Петровны (сами можете представить, какое впечатление на меня произвело), обратился я к Алексею Нилычу с отдаленным вопросом: вы, говорю, и за границей и в Петербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича; как вы, говорю, его находите относительно ума и способностей? Они и отвечают этак лаконически, по их манере, что, дескать, тонкого ума и со здравым суждением, говорят, человек. А не заметили ли вы в течение лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения идей, или особенного оборота мыслей, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте же себе: Алексей Нилыч вдруг задумались и сморщились вот точно так, как теперь: «Да, говорят, мне иногда казалось нечто странное». Заметьте при этом, что если уж Алексею Нилычу могло показаться нечто странное, то что же на самом-то деле может оказаться, а?

— Правда это? — обратился Степан Трофимович к Алексею Нилычу.

— Я желал бы не говорить об этом, — отвечал Алексей Нилыч, вдруг подымая голову и сверкая глазами, — я хочу оспорить ваше право, Липутин. Вы никакого не имеете права на этот случай про меня. Я вовсе не говорил моего всего мнения. Я хоть и знаком был в Петербурге, но это давно, а теперь хоть и встретил, но мало очень знаю Николая Ставрогина. Прошу вас меня устранить и… и всё это похоже на сплетню.

Липутин развел руками в виде угнетенной невинности.

— Сплетник! Да уж не шпион ли? Хорошо вам, Алексей Нилыч, критиковать, когда вы во всем себя устраняете. А вы вот не поверите, Степан Трофимович, чего уж, кажется-с, капитан Лебядкин, ведь уж, кажется, глуп как… то есть стыдно только сказать как глуп; есть такое одно русское сравнение, означающее степень; а ведь и он себя от Николая Всеволодовича обиженным почитает, хотя и преклоняется пред его остроумием: «Поражен, говорит, этим человеком: премудрый змий» (собственные слова). А я ему (всё под тем же вчерашним влиянием и уже после разговора с Алексеем Нилычем): а что, говорю, капитан, как вы полагаете с своей стороны, помешан ваш премудрый змий или нет? Так, верите ли, точно я его вдруг сзади кнутом охлестнул, без его позволения; просто привскочил с места: «Да, говорит… да, говорит, только это, говорит, не может повлиять…»; на что повлиять — не досказал; да так потом горестно задумался, так задумался, что и хмель соскочил. Мы в Филипповом трактире сидели-с. И только через полчаса разве ударил вдруг кулаком по столу: «Да, говорит, пожалуй, и помешан, только это не может повлиять…» — и опять не досказал, на что повлиять. Я вам, разумеется, только экстракт разговора передаю, но ведь мысль-то понятна; кого ни спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы прежде никому и в голову не входила: «Да, говорят, помешан; очень умен, но, может быть, и помешан».

Степан Трофимович сидел в задумчивости и усиленно соображал.

— А почему Лебядкин знает?

— А об этом не угодно ли у Алексея Нилыча справиться, который меня сейчас здесь шпионом обозвал. Я шпион и — не знаю, а Алексей Нилыч знают всю подноготную и молчат-с.

— Я ничего не знаю, или мало, — с тем же раздражением отвечал инженер, — вы Лебядкина пьяным поите, чтоб узнавать. Вы и меня сюда привели, чтоб узнать и чтоб я сказал. Стало быть, вы шпион!

— Я еще его не поил-с, да и денег таких он не стоит, со всеми его тайнами, вот что они для меня значат, не знаю, как для вас. Напротив, это он деньгами сыплет, тогда как двенадцать дней назад ко мне приходил пятнадцать копеек выпрашивать, и это он меня шампанским поит, а не я его. Но вы мне мысль подаете, и коли надо будет, то и я его напою, и именно чтобы разузнать, и может, и разузнаю-с… секретики все ваши-с, — злобно отгрызнулся Липутин.

Степан Трофимович в недоумении смотрел на обоих спорщиков. Оба сами себя выдавали и, главное, не церемонились. Мне подумалось, что Липутин привел к нам этого Алексея Нилыча именно с целью втянуть его в нужный разговор через третье лицо, любимый его маневр.

— Алексей Нилыч слишком хорошо знают Николая Всеволодовича, — раздражительно продолжал он, — но только скрывают-с. А что вы спрашиваете про капитана Лебядкина, то тот раньше всех нас с ним познакомился, в Петербурге, лет пять или шесть тому, в ту малоизвестную, если можно так выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда еще он и не думал нас здесь приездом своим осчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор знакомства в Петербурге около себя завел. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились.

— Берегитесь, Липутин, предупреждаю вас, что Николай Всеволодович скоро сам сюда хотел быть, а он умеет за себя постоять.

— Так меня-то за что же-с? Я первый кричу, что тончайшего и изящнейшего ума человек, и Варвару Петровну вчера в этом смысле совсем успокоил. «Вот в характере его, говорю ей, не могу поручиться». Лебядкин тоже в одно слово вчера: «От характера его, говорит, пострадал». Эх, Степан Трофимович, хорошо вам кричать, что сплетни да шпионство, и заметьте, когда уже сами от меня всё выпытали, да еще с таким чрезмерным любопытством. А вот Варвара Петровна, так та прямо вчера в самую точку: «Вы, говорит, лично заинтересованы были в деле, потому к вам и обращаюсь». Да еще же бы нет-с! Какие уж тут цели, когда я личную обиду при всем обществе от его превосходительства скушал! Кажется, имею причины и не для одних сплетен поинтересоваться. Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того ни с сего, за хлеб-соль вашу, вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбится. С жиру-с! А главное у них женский пол: мотыльки и храбрые петушки! Помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды! Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку завзятому, так говорить и за его превосходительство меня сплетником называть. А вот женились бы, так как вы и теперь еще такой молодец из себя, на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите да баррикады в своем же доме выстроите! Да чего уж тут: вот только будь эта mademoiselle Лебядкина, которую секут кнутьями, не сумасшедшая и не кривоногая, так, ей-богу, подумал бы, что она-то и есть жертва страстей нашего генерала и что от этого самого и пострадал капитан Лебядкин «в своем фамильном достоинстве», как он сам выражается. Только разве вкусу их изящному противоречит, да для них и то не беда. Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение. Вы вот про сплетни, а разве я это кричу, когда уж весь город стучит, а я только слушаю да поддакиваю: поддакивать-то не запрещено-с.

— Город кричит? Об чем же кричит город?

— То есть это капитан Лебядкин кричит в пьяном виде на весь город, ну, а ведь это всё ли равно, что вся площадь кричит? Чем же я виноват? Я интересуюсь только между друзей-с, потому что я все-таки здесь считаю себя между друзей-с, — с невинным видом обвел он нас глазами. — Тут случай вышел-с, сообразите-ка: выходит, что его превосходительство будто бы выслали еще из Швейцарии с одною наиблагороднейшею девицей и, так сказать, скромною сиротой, которую я имею честь знать, триста рублей для передачи капитану Лебядкину. А Лебядкин немного спустя получил точнейшее известие, от кого не скажу, но тоже от наиблагороднейшего лица, а стало быть достовернейшего, что не триста рублей, а тысяча была выслана!… Стало быть, кричит Лебядкин, девица семьсот рублей у меня утащила, и вытребовать хочет чуть не полицейским порядком, по крайней мере угрожает и на весь город стучит…

— Это подло, подло от вас! — вскочил вдруг инженер со стула.

— Да ведь вы сами же и есть это наиблагороднейшее лицо, которое подтвердило Лебядкину от имени Николая Всеволодовича, что не триста, а тысяча рублей были высланы. Ведь мне сам капитан сообщил в пьяном виде.

— Это… это несчастное недоумение. Кто-нибудь ошибся и вышло… Это вздор, а вы подло!…

— Да и я хочу верить, что вздор, и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наиблагороднейшая девушка замешана, во-первых, в семистах рублях, а во-вторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что стоит девушку благороднейшую осрамить или чужую жену обесславить, подобно тому как тогда со мной казус вышел-с? Подвернется им полный великодушия человек, они и заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес-с; я про себя говорю-с…

— Берегитесь, Липутин! — привстал с кресел Степан Трофимович и побледнел.

— Не верьте, не верьте! Кто-нибудь ошибся, а Лебядкин пьян… — восклицал инженер в невыразимом волнении, — всё объяснится, а я больше не могу… и считаю низостью… и довольно, довольно!

Он выбежал из комнаты.

— Так что же вы? Да ведь и я с вами! — всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем.

VII

Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то не глядя посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним, как и давеча. Выходя из ворот, он, заметив, что я провожаю его, сказал:

— Ах да, вы можете служить свидетелем… de l’accident. Vous m’accompagnerez, n’est-ce pas?[13]

— Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти?

С жалкою и потерянною улыбкой, — улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостанавливаясь:

— Не могу же я жениться на «чужих грехах»!

Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя:

— И такая грязная, такая… низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и… еще до Липутина!

Он посмотрел на меня, не ответил и пошел тою же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если б он поверил только Липутину, по бабьему малодушию своему, но теперь уже ясно было, что он сам всё выдумал еще гораздо прежде Липутина, а Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня, еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Nicolas! Мне непременно хотелось, чтоб он был наказан за это.

— О! Dieu qui est si grand et si bon![14] О, кто меня успокоит! — воскликнул он, пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись.

— Пойдемте сейчас домой, и я вам всё объясню! — вскричал я, силой поворачивая его к дому.

— Это он! Степан Трофимович, это вы? Вы? — раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас.

Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница, Лизавета Николаевна, со своим всегдашним провожатым. Она остановила коня.

— Идите, идите же скорее! — звала она громко и весело. — Я двенадцать лет не видала его и узнала, а он… Неужто не узнаете меня?

Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слова.

— Узнал и рад! Маврикий Николаевич, он в восторге, что видит меня! Что же вы не шли все две недели? Тетя убеждала, что вы больны и что вас нельзя потревожить; но ведь я знаю, тетя лжет. Я всё топала ногами и вас бранила, но я непременно, непременно хотела, чтобы вы сами первый пришли, потому и не посылала. Боже, да он нисколько не переменился! — рассматривала она его, наклоняясь с седла, — он до смешного не переменился! Ах, нет, есть морщинки, много морщинок у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же! А я переменилась? Переменилась? Но что же вы всё молчите?

Мне вспомнился в это мгновение рассказ о том, что она была чуть не больна, когда ее увезли одиннадцати лет в Петербург; в болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимовича.

— Вы… я… — лепетал он теперь обрывавшимся от радости голосом, — я сейчас вскричал: «Кто успокоит меня!» — и раздался ваш голос… Я считаю это чудом et je commence à croire.[15]

— En Dieu? En Dieu, qui est là-haut et qui est si grand et si bon?[16] Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподавал en Dieu, qui est si grand et si bon! А помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку и как все закричали: «Земля, земля!». Няня Алена Фроловна говорит, что я после того ночью бредила и во сне кричала: «Земля, земля!». А помните, как вы мне историю принца Гамлета рассказывали? А помните, как вы мне описывали, как из Европы в Америку бедных эмигрантов перевозят? И всё-то неправда, я потом всё узнала, как перевозят, но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше правды! Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре, и вы его непременно должны полюбить, как меня! Il fait tout ce que je veux.[17] Но, голубчик Степан Трофимович, стало быть, вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том, кто вас успокоит? Несчастны, ведь так? Так?

— Теперь счастлив…

— Тетя обижает? — продолжала она не слушая, — всё та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетя! А помните, как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала, — да не бойтесь же Маврикия Николаевича; он про вас всё, всё знает, давно, вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять!… Приподнимите шляпу, снимите совсем на минутку, протяните голову, станьте на цыпочки, я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались. Видите, та барышня из окна на нас любуется… Ну, ближе, ближе. Боже, как он поседел!

И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб.

— Ну, теперь к вам домой! Я знаю, где вы живете. Я сейчас, сию минуту буду у вас. Я вам, упрямцу, сделаю первый визит и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня.

И она ускакала с своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван и заплакал.

— Dieu! Dieu![18] — восклицал он, — enfin une minute de bonheur.[19]

Не более как через десять минут она явилась по обещанию, в сопровождении своего Маврикия Николаевича.

— Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps![20] — поднялся он ей навстречу.

— Вот вам букет; сейчас ездила к madame Шевалье, у ней всю зиму для именинниц букеты будут. Вот вам и Маврикий Николаевич, прошу познакомиться. Я хотела было пирог вместо букета, но Маврикий Николаевич уверяет, что это не в русском духе.

Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан, лет тридцати трех, высокого росту господин, красивой и безукоризненно порядочной наружности, с внушительною и на первый взгляд даже строгою физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие, что он недалек; это было не совсем справедливо.

Я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и, во-первых, за гордость: Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. Во-вторых, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши; в-третьих, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок; естественно, что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда — это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. Увы! бедняжка очень страдала, и всё объяснилось впоследствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу, что она была красавица, какою казалась мне тогда. Может быть, она была даже и совсем нехороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво; была бледна, скулиста, смугла и худа лицом; но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее! Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз; она являлась «как победительница и чтобы победить». Она казалась гордою, а иногда даже дерзкою; не знаю, удавалось ли ей быть доброю; но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько доброю. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но всё в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его, всё было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям.

Она села на диван и оглядывала комнату.

— Почему мне в этакие минуты всегда становится грустно, разгадайте, ученый человек? Я всю жизнь думала, что и бог знает как буду рада, когда вас увижу, и всё припомню, и вот совсем как будто не рада, несмотря на то что вас люблю… Ах, боже, у него висит мой портрет! Дайте сюда, я его помню, помню!

Превосходный миниатюрный портрет акварелью двенадцатилетней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет девять назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене.

— Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?

Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало.

— Поскорей возьмите! — воскликнула она, отдавая портрет. — Не вешайте теперь, после, не хочу и смотреть на него. — Она села опять на диван. — Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла — началась третья, и всё без конца. Все концы, точно как ножницами, обрезывает. Видите, какие я старые вещи рассказываю, а ведь сколько правды!

Она, усмехнувшись, посмотрела на меня; уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл, что обещал меня представить.

— А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?

У него действительно висели на стене, не знаю для чего, два ятагана накрест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался наконец и меня представил.

— Знаю, знаю, — сказала она, — я очень рада. Мама́ об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем, это прекрасный человек. Я об вас уже составила смешное понятие: ведь вы конфидент Степана Трофимовича?

Я покраснел.

— Ах, простите, пожалуйста, я совсем не то слово сказала; вовсе не смешное, а так… (Она покраснела и сконфузилась). — Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич! Степан Трофимович, через полчаса чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить! Теперь уж я ваш конфидент, и обо всем, обо всем, понимаете?

Степан Трофимович тотчас же испугался.

— О, Маврикий Николаевич всё знает, его не конфузьтесь!

— Что же знает?

— Да чего вы! — вскричала она в изумлении. — Ба, да ведь и правда, что они скрывают! Я верить не хотела. Дашу тоже скрывают. Тетя давеча меня не пустила к Даше, говорит, что у ней голова болит.

— Но… но как вы узнали?

— Ах, боже, так же, как и все. Эка мудрость!

— Да разве все?…

— Ну да как же? Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню; ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье? Она говорит, что вы ей сами говорили.

— Я… я говорил однажды… — пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев, — но… я лишь намекнул… j’étais si nerveux et malade et puis…[21]

Она захохотала.

— А конфидента под рукой не случилось, а Настасья подвернулась, — ну и довольно! А у той целый город кумушек! Ну да полноте, ведь это всё равно; ну пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано… Да, забыла, — уселась она опять, — слушайте, что такое Шатов?

— Шатов? Это брат Дарьи Павловны…

— Знаю, что брат, какой вы, право! — перебила она в нетерпении. — Я хочу знать, что он такое, какой человек?

— c’est un pense-creux d’ici. c’est le meilleur et le plus irascible homme du monde…[22]

— Я сама слышала, что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала, что он знает три языка, и английский, и может литературною работой заниматься. В таком случае у меня для него много работы; мне нужен помощник, и чем скорее, тем лучше. Возьмет он работу или нет? Мне его рекомендовали…

— О, непременно, et vous fairez un bienfait…[23]

— Я вовсе не для bienfait, мне самой нужен помощник.

— Я довольно хорошо знаю Шатова, — сказал я, — и если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу.

— Передайте ему, чтоб он завтра утром пришел в двенадцать часов. Чудесно! Благодарю вас. Маврикий Николаевич, готовы?

Они уехали. Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову.

— Mon ami![24] — догнал меня на крыльце Степан Трофимович, — непременно будьте у меня в десять или в одиннадцать часов, когда я вернусь. О, я слишком, слишком виноват пред вами и… пред всеми, пред всеми.

VIII

Шатова я не застал дома; забежал через два часа — опять нет. Наконец, уже в восьмом часу я направился к нему, чтоб или застать его, или оставить записку; опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один, безо всякой прислуги. Мне было подумалось, не толкнуться ли вниз, к капитану Лебядкину, чтобы спросить о Шатове; но тут было тоже заперто, и ни слуху, ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебядкина, под влиянием давешних рассказов. В конце концов я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся; Шатов мог пренебречь, он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова; он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и рассказал ему всё в главных чертах и что у меня есть записка.

— Пойдемте, — сказал он, — я всё сделаю.

Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели два больших тусклых масляных портрета: один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в двадцатых годах столетия; другой изображал какого-то архиерея.

Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку.

— Запечатайте вашу записку и надпишите конверт.

Я было возразил, что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку.

— А я думал, вы чаю, — сказал он, — я чай купил. Хотите?

Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару.

— Я чай люблю, — сказал он, — ночью; много, хожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью неудобно.

— Вы ложитесь на рассвете?

— Всегда; давно. Я мало ем; всё чай. Липутин хитер, но нетерпелив.

Меня удивило, что он хотел разговаривать; я решился воспользоваться минутой.

— Давеча вышли неприятные недоразумения, — заметил я.

Он очень нахмурился.

— Это глупость; это большие пустяки. Тут всё пустяки, потому что Лебядкин пьян. Я Липутину не говорил, а только объяснил пустяки; потому что тот переврал. У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил.

— А сегодня мне? — засмеялся я.

— Да ведь вы уже про всё знаете давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или… завидует.

Последнее словцо меня поразило.

— Впрочем, вы столько категорий наставили, не мудрено, что под которую-нибудь и подойдет.

— Или ко всем вместе.

— Да, и это правда. Липутин — это хаос! Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать?

— Почему же врал? — нахмурился он опять, уставившись в землю.

Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел.

— Он правду говорил; я пишу. Только это всё равно.

С минуту помолчали; он вдруг улыбнулся давешнею детскою улыбкой.

— Он это про головы сам выдумал, из книги, и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя; вот и всё. И это всё равно.

— Как не смеют? Разве мало самоубийств?

— Очень мало.

— Неужели вы так находите?

Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.

— Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства? — спросил я.

Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, об чем мы говорили.

— Я… я еще мало знаю… два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая.

— Какая же маленькая-то?

— Боль.

— Боль? Неужто это так важно… в этом случае?

— Самое первое. Есть два рода: те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там всё равно… те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка — те много думают.

— Да разве есть такие, что с рассудка?

— Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше; очень много; все.

— Ну уж и все?

Он промолчал.

— Да разве нет способов умирать без боли?

— Представьте, — остановился он предо мною, — представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову — будет вам больно?

— Камень с дом? Конечно, страшно.

— Я не про страх; будет больно?

— Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно.

— А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно.

— Ну, а вторая причина, большая-то?

— Тот свет.

— То есть наказание?

— Это всё равно. Тот свет; один тот свет.

— Разве нет таких атеистов, что совсем не верят в тот свет?

Опять он промолчал.

— Вы, может быть, по себе судите?

— Всякий не может судить как по себе, — проговорил он покраснев. — Вся свобода будет тогда, когда будет всё равно, жить или не жить. Вот всему цель.

— Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?

— Никто, — произнес он решительно.

— Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю, — заметил я, — и так природа велела.

— Это подло, и тут весь обман! — глаза его засверкали. — Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь всё боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет всё равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. А тот бог не будет.

— Стало быть, тот бог есть же, по-вашему?

— Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, всё новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до…

— До гориллы?

— …До перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?

— Если будет всё равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет.

— Это всё равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут всё, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог. Теперь всякий может сделать, что бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.

— Самоубийц миллионы были.

— Но всё не затем, всё со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.

— Не успеет, может быть, — заметил я.

— Это всё равно, — ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением. — Мне жаль, что вы как будто смеетесь, — прибавил он через полминуты.

— А мне странно, что вы давеча были так раздражительны, а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите.

— Давеча? Давеча было смешно, — ответил он с улыбкой, — я не люблю бранить и никогда не смеюсь, — прибавил он грустно.

— Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем. — Я встал и взял фуражку.

— Вы думаете? — улыбнулся он с некоторым удивлением. — Почему же? Нет, я… я не знаю, — смешался он вдруг, — не знаю, как у других, и я так чувствую, что не могу, как всякий. Всякий думает и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня бог всю жизнь мучил, — заключил он вдруг с удивительною экспансивностью.

— А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в пять лет разучились?

— Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил… мне всё равно.

— Еще вопрос более деликатный: я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?

— С вами? Вы давеча хорошо сидели и вы… впрочем, всё равно… вы на моего брата очень похожи, много, чрезвычайно, — проговорил он покраснев, — он семь лет умер; старший, очень, очень много.

— Должно быть, имел большое влияние на ваш образ мыслей.

— Н-нет, он мало говорил; он ничего не говорил. Я вашу записку отдам.

Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной. «Разумеется, помешанный», — решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.

IX

Только что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь.

— Кто сей? — взревел чей-то голос, — друг или недруг? Кайся!

— Это наш, наш! — завизжал подле голосок Липутина, — это господин Г—в, классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек.

— Люблю, коли с обществом, кла-сси-чес… значит, о-бразо-о-ваннейший… отставной капитан Игнат Лебядкин, к услугам мира и друзей… если верны, если верны, подлецы!

Капитан Лебядкин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, курчавый, красный и чрезвычайно пьяный, едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его и прежде видал издали.

— А, и этот! — взревел он опять, заметив Кириллова, который всё еще не уходил с своим фонарем; он поднял было кулак, но тотчас опустил его.

— Прощаю за ученость! Игнат Лебядкин — образо-о-ваннейший…

Любви пылающей граната

Лопнула в груди Игната.

И вновь заплакал горькой мукой

По Севастополю безрукий.

— Хоть в Севастополе не был и даже не безрукий, но каковы же рифмы! — лез он ко мне с своею пьяною рожей.

— Им некогда, некогда, они домой пойдут, — уговаривал Липутин, — они завтра Лизавете Николаевне перескажут.

— Лизавете!… — завопил он опять, — стой-нейди! Варьянт:

И порхает звезда на коне

В хороводе других амазонок;

Улыбается с лошади мне

Ари-сто-кратический ребенок.

«Звезде-амазонке».

— Да ведь это же гимн! Это гимн, если ты не осел! Бездельники не понимают! Стой! — уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку. — Передай, что я рыцарь чести, а Дашка… Дашку я двумя пальцами… крепостная раба и не смеет…

Тут он упал, потому что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной.

— Его Алексей Нилыч подымут. Знает ли, что я сейчас от него узнал? — болтал он впопыхах. — Стишки-то слышали? Ну, вот он эти самые стихи к «Звезде-амазонке» запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за своею полною подписью. Каков!

— Бьюсь об заклад, что вы его сами подговорили.

— Проиграете! — захохотал Липутин. — Влюблен, влюблен как кошка, а знаете ли, что началось ведь с ненависти. Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице; Да и ругал же! Еще третьего дня выругал, когда она проезжала, — к счастью, не расслышала, и вдруг сегодня стихи! Знаете ли, что он хочет рискнуть предложение? Серьезно, серьезно!

— Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вы вот, где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите! — проговорил я в ярости.

— Однако же вы далеко заходите, господин Г—в; не сердчишко ли у нас екнуло, испугавшись соперника, — а?

— Что-о-о? — закричал я, останавливаясь.

— А вот же вам в наказание и ничего не скажу дальше! А ведь как бы вам хотелось услышать? Уж одно то, что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему всё свое поместье, бывшие свои двести душ на днях продали, и вот же вам бог, не лгу! сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. Ну, а теперь дощупывайтесь-ка сами; больше ничего не скажу; до свиданья-с!

X

Степан Трофимович ждал меня в истерическом нетерпении. Уже с час как он воротился. Я застал его как бы пьяного; первые пять минут по крайней мере я думал, что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку.

— Mon ami, я совсем потерял мою нитку… Lise… я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему; именно по-прежнему; но, мне кажется, они ждали меня обе, единственно чтобы кое-что выведать, то есть попросту вытянуть из меня, а там и ступай себе с богом… Это так.

— Как вам не стыдно! — вскричал я, не вытерпев.

— Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin, c’est ridicule.[25] Представьте, что и там всё это напичкано тайнами. Так на меня и накинулись об этих носах и ушах и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь в первый раз проведали об этих здешних историях с Nicolas четыре года назад: «Вы тут были, вы видели, правда ли, что он сумасшедший?». И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется, чтобы Nicolas оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется! Ce Maurice,[26] или, как его, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même,[27] но неужели в его пользу, и после того как сама же первая писала из Парижа к cette pauvre amie…[28] Enfin, эта Прасковья, как называет ее cette chère amie,[29] это тип, это бессмертной памяти Гоголева Коробочка, но только злая Коробочка, задорная Коробочка и в бесконечно увеличенном виде.

— Да ведь это сундук выйдет; уж и в увеличенном?

— Ну, в уменьшенном, всё равно, только не перебивайте, потому что у меня всё это вертится. Там они совсем расплевались; кроме Lise; та всё еще: «Тетя, тетя», но Lise хитра, и тут еще что-то есть. Тайны. Но со старухой рассорились. Cette pauvre[30] тетя, правда, всех деспотирует… а тут и губернаторша, и непочтительность общества, и «непочтительность» Кармазинова; а тут вдруг эта мысль о помешательстве, ce Lipoutine, ce que je ne comprends pas,[31] и-и, говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с вами, с нашими жалобами и с нашими письмами… О, как я мучил ее, и в такое время! Je suis un ingrat![32] Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо; читайте, читайте! О, как неблагородно было с моей стороны.